Народное Творчество 12-91

- Название:Народное Творчество 12-91

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Совет Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР

- Год:1991

- Город:М

- ISBN:0235-5051

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Народное Творчество 12-91 краткое содержание

Народное Творчество 12-91 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

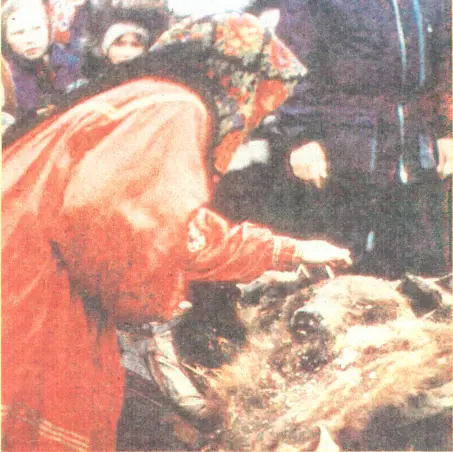

ПРАЗДНИК "СВЯТОГО МЕДВЕДЯ"

Медведь особо почитаем у многих народов Севера. Это символ верховного божества, покровительствующего людям. У манси, издавна селившихся в таежных глубинках Урала и Сибири, образ медведя стал символом своеобразных новогодних торжеств.

Под медвежьим праздником понимают обряды, связанные с охотой на «хозяина тайги», освежеванием его, ритуальным поеданием мяса, похоронами черепа и костей... Все действия сопровождаются ритуальными танцами, песнями, особыми драматическими представлениями. Объясняется это мифологической традицией, утверждающей общность происхождения медведя и человека.

Представления эти возникли не на пустом месте. Кто хоть однажды видел медведя не в зоопарке, а в естественной среде его обитания — в тайге, лесу, знает о его прыткости, поворотливости, умении ходить на задних лапах, а передними ломать сучья деревьев, по пути собирать ягоды и коренья, ловить в реках рыбу... Да и сметливость медведя порой просто

удивительна! Тут уж и впрямь можно сравнить его с человеком. Однако с течением времени уже в первой половине XX века представления о медведе, имевшие первоначально тотемическую окраску, изменились. Мифологическое значение праздника стало забываться, а необходимость его театрализованного проведения объясняется опасностью охоты на медведя, встреч с ним. Сегодня медвежий праздник для хантов и манси — важнейший элемент национальной культуры, присущий именно этим народам.

В их фольклоре медведь неизменно выступает сыном (или братом) Торума — верховного божества. В «Медвежьих песнях» рассказывается: жил медведь на небе, но в наказание за непослушание был спущен на землю, получив от Торума указание, как себя вести. Впоследствии он был убит богатырем, но Торум придал тени медведя прежний вид и приказал навсегда остаться на земле...

С другой стороны, медведь — сын «женщины-прародительницы», брат ее детей, потому ханты и манси воспринимали его как брата. В таком вот мифологическом родстве и прослеживаются древние тотемические черты «медвежьего культа». К началу XX века сложился культ медведя — «хозяина тайги», обладающего одновременно и божественной, и человеческой, и звериной природой. Богатство и разнообразие содержания праздников, связанных с образом медведя, охватывало все стороны жизни хантов и манси — достаток (чтобы было много рыбы и мяса), а также условия и продолжительность самой жизни. Для местных охотников и рыболовов хозяйственный и праздничный календарный цикл, в отличие от земледельческих народов, обычно не ограничивался привычным нам годом, а был трех-, семи- или даже двенадцатилетним. Границами периодических медвежьих праздников было зимнее солнцестояние и весеннее равноденствие. Обряды первоначально повторялись через семь лет и носили общее название «Яны Йикв» — «Большие танцы». Проходили они обычно в селе Вежакры, что на Оби. А начинались ритуалы в полнолуние «месяца короткого дня», то есть в конце декабря. Тогда праздновали четыре ночи, потом наступал перерыв в пять-семь ночей. Праздники продолжались в течение января и февраля. В начале марта снова праздновали семь ночей. Цикличность таких ритуалов заканчивалась в пору весеннего равноденствия.

Первоначальная часть обрядов обращена к «когтистому старику», имевшему облик медведя. Ему и посвящались песни, сказания о медведе и происхождении людей — «пор» [4] По представлениям хантов и манси, медведь был предком одной из половин — фратрий обских угров — «пор махум» — «народа пор», связанной с коренным уральским населением. В мифологической системе пор — земные люди, в отличие от мось (вторая половина, пришлое население) — небесных людей.

, танцы предков родов, интермедии в масках и коллективные танцы. Для заключительной части праздника характерно исполнение не только медвежьих, но и «птичьих» песен, танцы, отражавшие различные занятия людей. Например, танцы с саблями или мечами, для чего служили доскообразные деревянные палицы... Особую важность участники праздника видели в том, чтобы затушевывать вину людей за убийство и поедание мяса медведя. Отсюда и обряды уподобления птицам, и «птичьи» песни... Эмоциональный накал праздника нарастал к его концу — приходу семи лесных духов-менквов. Вбегавший перед ними человек говорил, что вооруженные палицами менквы идут покарать людей. Менквы выступали предками «пор» и имели черты, сближавшие их с медведем. Приход менквов сопровождался изображением комаров и других насекомых, которые нападали на людей, кричали, создавали полный беспорядок. В такой обстановке находили виновников — две деревянные фигуры — мужскую и женскую, игравших роль «козла отпущения». Их отдавали менквам как искупительную жертву. На куклах оставляли следы крови, считавшиеся «священными». Затем исполнители ролей менквов уносили куклы в тайное святилище, разбивали их на части и бросали в огонь. Все были очень рады такому финалу, так как в этих куклах видели причину бед человеческих. Позднее этот обряд изменился и принял форму кукольного представления на медвежьем празднике.

Своеобразная форма календарного периодического медвежьего праздника сохранилась до наших дней у манси, живущих в Свердловской области. Охотились они на медведя осенью, мясо сохраняли на холоде, а праздник устраивали на Новый год, когда дети приезжали на каникулы. К сожалению, в течение учебного года дети из мансийских семей воспитываются в интернате и почти лишены родительского влияния. Вот и стремятся взрослые манси восполнить этот пробел в развитии национальной культуры.

У этой группы манси существовали и специальные термины для обозначения медведя и его мяса. Например, медведь «консынг ойка», то есть «когтистый старик», а «уй» — значит «зверь». Но так называли медведя лишь те, кто в состоянии его убить. Женщины же говорили — «апщикве» — братишка. А собираясь на медвежий праздник, обычно говорили: «Медведя танцевать едем»...

Танцы лозьвинской девушки, пелымского человека, хантыйки, русской женщины отражают различные стороны жизни людей, контакты отдельных групп манси между собой. Популярен здесь танец «Чёхсовтын тан», посвященный выделке шкурки соболя. Ближе к окончанию праздника устраивают священные танцы, в которых участвуют пять-семь мужчин, одетых в мансийские рубашки. На голове у них повязаны платки, ими же завернуты руки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Народные сказки - Проделки дядюшки Дэнба [Тибетское народное творчество]](/books/1059321/narodnye-skazki-prodelki-dyadyushki-denba-tibetskoe.webp)