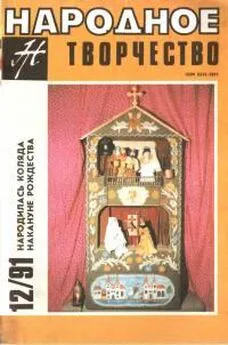

Народное Творчество 12-91

- Название:Народное Творчество 12-91

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Совет Всеобщей Конфедерации профсоюзов СССР

- Год:1991

- Город:М

- ISBN:0235-5051

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Народное Творчество 12-91 краткое содержание

Народное Творчество 12-91 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На чем бы я настаивала — это на особой стилистике фольклора, его изначальной чистоте, предельной искренности. Профессионал и человек из села одну и ту же песню споют по-разному. У кого правильнее?

Я была на праздниках,— вспоминает Светлана Михайловна,— и должна вам признаться: мало видела чисто фольклорных коллективов. Большинство только именуют себя так, а на деле — народные хоры это! Фольклористу как раз интереснее, как в том или ином селе поют...

Костромская область — очень разная! Северо-восточные говоры наши певучие, мягкие, «лекающие». В северных услышите «черкавь», «заяч». Местами «акают» резче, чем в Москве. Сюда ссылали в былое время очень много москвичей, нельзя забывать и про влияние мари, черемисов (марийцев). И южане на нас влияли, и северяне, и эсты, и татары... Ой, какой у нас богатый диалектный словарь,— покачала она головой,— «Заувий», «зувья» — тень. «Обрудать» — запачкать. «Обора» — веревка».

...Импульсом к созданию ансамбля стали, конечно, праздники ремесел, традиционные для Ипатия. В свободное время музейные девчата собирались, репетировали. Не было в музее-заповеднике подходящего помещения. Не было аккомпаниатора, вокалиста, музыкального руководителя. «Берегиня» перекочевала в помещение Дворца культуры текстильщиков. Здесь в нее влились новые люди, к музею отношения не имеющие. Сошлись характерами Светлана Михайловна и Лидия Анатольевна Иванова, музыкальный руководитель ансамбля, она же — преподаватель КПУ.

В «Берегине» не особенно учат технике. Пению крестьяне ведь не учились, их вела традиция, как искони было заведено... Правда, голоса все-таки в ансамбле приходится ставить. И действо — репетировать. Одно ведь дело на лугу выступать, другое — на сцене, постоянно помня о микрофоне.

В «Берегине» стало обычаем предварять песню рассказом о ней: в какое время года, где, в связи с какими событиями ее исполняли.

Недаром Светлана Михайловна диплом защищала по этнографии, когда кончала Ярославский университет. И в аспирантуру — «на этнографию» поступала.

— Как нужна нам народная талантливость сейчас. Чтобы уберечь свою душу,— раздумчиво, не спеша и негромко говорит руководительница «Берегини».— И мудрость нужна. Иначе бремени жизни не вынести. Как относился крестьянин к смерти? В общем-то философски. Да, это горе, но это и естественно. Неизбежно. Причитание — не безысходность. В причитании изливалась тоска, облегчалась душа. Это тоже искусство...

Мечтает Светлана Михайловна инсценировать в ансамбле и фрагмент многодневной костромской свадьбы. Воскресить святочные обряды.

...Ходит «Берегиня» в экспедиции. Недальние, по родной земле. Бывают в этих экспедициях нежданные счастливые открытия. «Со вьюном я хожу» — кто не знает этой песни? (Вьюн — венок). Так вот, удалось установить, что игра под таким названием — относительно молода. А хороводный вариант песни — более древний.

— Пора нам делать детский фольклорный ансамбль,— убеждена Гусева.— Наши собственные дети уже поют, разбираются в народном искусстве.

...Есть и нелегкая проблема у руководителя ансамбля: кризис переживает сегодня «Берегиня».

— Не хватает поддержки. Пусть к нам обком профсоюзов чуть лучше относится! А то — съездили мы в Португалию, перед этим готовились, старались... Хорошо принимали нас, сердечно. Но ездили-то мы на свои деньги! Не вернули нам ничего, не возместили. Мы так старались, право... А нас даже не прослушали.

Лауреат Фестиваля народного творчества, ансамбль конечно же нуждается в моральной поддержке, адекватной оценке.

...Плывут утицы по морю северному... Нет, то корабль старинный плывет. А на лобовой доске — берегиня. Она хранит мореходов в пути.

И на доме помещали берегиню: пусть хранит очаг.

Каждая берегиня кажется мне птицей Фениксом, спасшей в малом — великое, в частном — общее...

ЖЕНСКИХ СЕРДЕЦ ЖАР И ОГОНЬ...

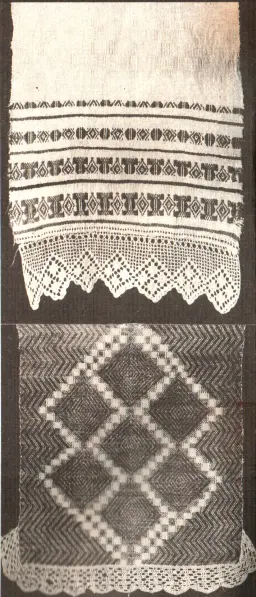

Рушники ткали ко многим праздникам, обрамляя ими образа в избе, храмах, украшая весной дома, а летом жнивные поля. Но самым первым рушником в году был новогодний — «Васильевский» — символ и оберег всего грядущего.

«...В назначенный день, до восхода солнца, собираются девушки со всего села в одну избу, и каждая из них приносит с собой по горсти льна. Они дружно, но в глубоком молчании, принимаются за работу: прядут лен, снуют основу, ставят кросна и ткут полотно. Когда полотно готово, все жители выходят за деревню и обходят вокруг нее, причем девушки, ткавшие полотно, несут его над головой с заунывным пением: аю-га! Когда сделают полный обход, то на том месте, с которого вышли, раскладывают небольшой огонь из щепок или лучины, принесенных с каждого двора. Две девушки держали за концы полотно над огнем, а все жители деревни переходили через огонь под полотном и переносили детей и больных. Когда все выполняли эту церемонию, полотно сжигалось на том же огне. Все это должно быть проделано в течение одного дня, с восхода до заката солнца» [5] Е. А. Богданович. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов — этнограф.: Гродно, 1895. С. 168.

.

Изготовление белорусского «абыдзенника», то есть рушника, вытканного «об один день» — в течение дня или суток, сродни русскому обычаю строительства «обыденных» (однодневных) храмов. И те и другие были как обереги от возможных бедствий. Льняной, хлопчатобумажный, конопляный с узорнотканой или расшитом поверхностью домотканый рушник известен у многих народов мира. Белорусы называют его «ручник», «набожник», «абразник», «плат».

Прообразом его могли быть древние священные изображения на песке, земле, роспись предметов, стен, татуировки тела, наконец, техника, предшествующая ткачеству — орнаментальное плетение из волокнистых материалов. Можно полагать, что именно особая ритуальная значимость рушника в духовной жизни и помогла ему благополучно дожить до наших дней, сохранив великолепие древних узоров.

Рушник сопутствовал человеку на протяжении всей его жизни — от рождения до смерти. И функции его были многообразны от «подножника» до головного убора.

Но, очевидно, его главное значение в том, что служил он знаком семейно-родовых отличий. Орнамент, особенности его выполнения, колорит и техника, композиционное расположение узоров было средоточием некой повествующей информации, зашифрованной знаковой символикой, передаваемой из поколения в поколение. Эта важная миссия преемственности обычно возлагалась на женщину. К примеру, по свадебным рушникам судили о художественном вкусе невесты, ее наблюдательности, воображении. Умение ткать и вышивать рушник стало своеобразным экзаменом на усвоение знаков орнамента, владение которыми, по поверьям, сулило благополучие и продолжение рода. Существовала глубокая убежденность, что все члены рода связаны между собой незримыми, но прочными нитями, которые притягивают и живых, и покинувших этот мир в единое гармоничное целое. Так, родители воспринимались не только как покровители, защитники, но и как беспристрастные судьи своих предков. Эти двусторонние отношения обозначались строгими ритуалами общих поминальных дней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Народные сказки - Проделки дядюшки Дэнба [Тибетское народное творчество]](/books/1059321/narodnye-skazki-prodelki-dyadyushki-denba-tibetskoe.webp)