Юрий Шухман - Строительство бани и сауны

- Название:Строительство бани и сауны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: Кладезь

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-084484-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Шухман - Строительство бани и сауны краткое содержание

Строительство бани и сауны - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

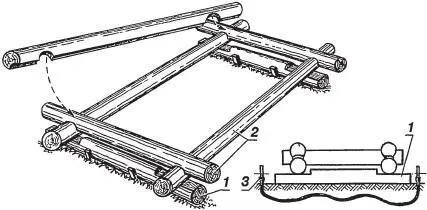

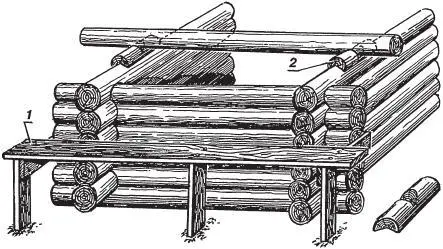

Рубка и возведение сруба.Рубка домов «в обло» распространена в северных странах не случайно – за счет выпуска бревен в углах стены получаются крепкими, теплыми, не продуваются холодными ветрами зимой. Удивительно простой и гениальный способ возведения стен, когда верхнее бревно вырубленной чашей фиксирует нижнеебревно, придуман нашими предками сотни лет назад. И до сих пор в области строительства по целому комплексу потребительских качеств с ним ничто не может сравниться. Все работы начинаем с выбора ровной площадки. На ней параллельно друг другу укладываем два бревна так, чтобы расстояние между ними было примерно равно длине сруба. С помощью уровня на этих бревнах надо срубить площадки в одной горизонтальной плоскости (рис. 4.2.2). На эти площадки кладем первые «закладные» венцы.

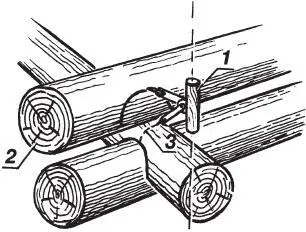

Рис. 4.2.2. Закладка сруба:

1 – временные подставки; 2 закладной венец; 3 – уровень

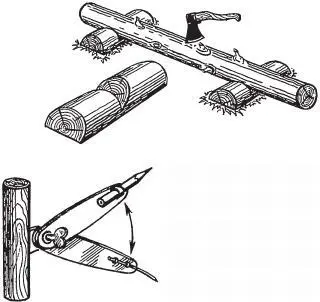

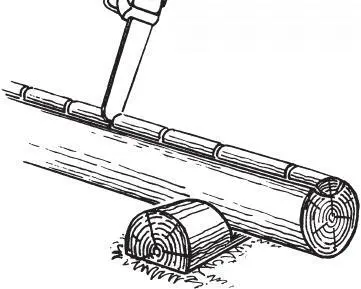

Для удобства работы понадобятся кое-какие приспособления. Во-первых, это козлы для рубки бревен. Их делаем из обрезка бревна с плоской гранью – с одной стороны и косыми запилами – с другой (рис. 4.2.3). Во-вторых, черта для разметки желоба и чаши на бревнах. Этот инструмент похож на циркуль, на верхней ножке которого – чертилка из гвоздя или карандаш на специальном хомуте. И последнее оригинальное приспособление – полукруглая стамеска (рис. 4.2.4) из трубы большого диаметра – для рубки продольного желоба.

Рис. 4.2.3. «Козлы» для обработки брёвен Черта для разметки чаши

Рис. 4.2.4. Стамеска из трубы

Бревно кладем в «козлы» и штыковой лопатой снимаем с него кору. Топором или электрическим рубанком выравниваем его, срезая сучки и утолщения. На «закладной» венец кладем поперечное бревно. Между ножкамичерты выставляем расстояние, равное половине диаметра бревна. Нижней лапкой инструмента проводим по нижнему бревну так, чтобы на верхнем бревне остался седловидный след от верхнего конца черты. Требование к выполняющему эту работу только одно – черта во время разметки (рис. 4.2.5) должна быть всегда строго вертикальной! Снимаем бревно и, установив его в «козлы», пропиливаем пазы по расчерченной разметке (рис. 4.2.6). Топором вырубаем чашу и кладем бревно на место. То же делаем с противоположной стороны бревна и с противоположным бревном. У нас получился прямоугольник – по одному бревну с каждой стороны. Укладываем их под прямым углом друг к другу и временно фиксируем гвоздями. Это – основание будущего сруба. Кладем на сруб следующее бревно.

Рис. 4.2.5. Разметка чаши:

1 – черта; 2 – размечаемое бревно; 3 – опорная линия разметки

Рис. 4.2.6. Изготовление чаши:

1 – линия разметки; 2 – пропилы

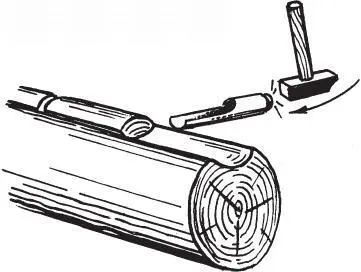

Размечаем чашу и вырубаем ее начерно, не доходя нескольких миллиметров до линии. Укладываем бревна обратно на сруб. Определяем глубину продольного желоба (обычно это 3 см) и выставляем ножки черты так, чтобы расстояние между их концами было равно этой величине. Нижнюю лапку устанавливаем на нижнее бревно и отчеркиваем на верхнем бревне линию, то же самое делаем с внутренней стороны этого бревна (рис. 4.2.7). Снимаем его и устанавливаем в «козлах». На торцах по шаблону, равному диаметру бревна (проще всего отпилить от бревна кругляш толщиной 5 см), отмечаем контур желоба. Циркульной пилой или цепнойбензопилой делаем пропил по продольной разметке на глубину 3–4 см. Бревно лучше повернуть немного на бок, так удобнее работать пилой (рис. 4.2.8). Круглым концом пилы (или диском Ø200–220 мм) делаем поперечные пропилы через 20–30 см на глубину 3 см (рис. 4.2.9). С помощью полукруглой стамески скалываем напиленные кусочки и этой же стамеской, прикладывая шаблон, доводим желоб до чистовой отделки. Его ширина обычно 10—12 см (рис. 4.2.10). Опять кладем бревно на сруб и дорубаем чашу начисто. Это самый ответственный момент возведения сруба – чаша должна подходить к перпендикулярному нижнему бревну очень точно, без зазоров.

Если чаша и желоб вырублены правильно, то бревно садится на место с радующим ухо хлопком. По этой схеме рубим все остальные венцы. После возведения половины сруба необходимо сделать простейшие леса или переносной помост.

Рис. 4.2.7. Разметка желоба

1 – линии разметки; 2 – черта

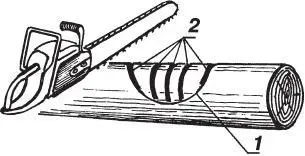

Рис. 4.2.8. Продольное пиление желоба

Рис. 4.2.9. Поперчное пиление желоба

Рис. 4.2.10. Зачистка желоба

Часто небольшой сруб приходится делать без помощников. В этом случае верхние венцы лучше вообще не снимать со сруба. Все работы проводим на высоте, а под бревна кладем подкладки (рис. 4.2.11). В процессе работы необходимо следить за вертикальностью стен, совмещая центры бревен по отвесу. Горизонтальность венцов поддерживается тем, что бревна следующих рядов кладем верхушкой к комлю. Сруб может быть четырех– или пятистенным, с выпусками под пристройки, с врубленными балками пола и потолка. Можно также сделать из бревна фронтоны здания. Когда сруб готов, его метим краской. Цифры пишем снизу вверх, а буквы – по часовой стрелке. Верх сруба надо закрыть рубероидом и дать ему просохнуть.

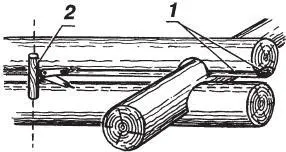

Рис. 4.2.11. Работа на срубе:

1 – леса; 2 – подкладки под бревно

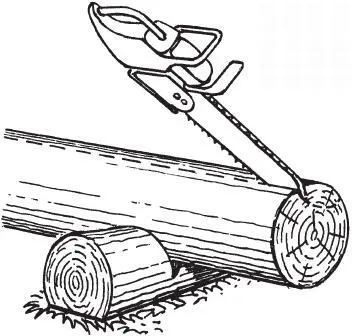

Установка сруба на фундамент. При этом оконные и дверные проемы необходимо укрепить нагелями. Сначала тонким, длинным сверлом верхнее бревно сверлим насквозь (рис. 4.2.12). На нижнем бревне тоже остается отметка. Затем перовым сверлом Ø20–25 мм по этим отметкам делаем отверстия на 3 см длиннее нагеля. На нагели идет твердая древесина (дуб, бук, береза). Нижние венцы обрабатываем антисептиком и укладываем на гидроизоляцию. В желоб между бревен укладываем мох, паклю или рулонный джутовый утеплитель. Мох и паклю конопатим деревянной лопаткой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: