Валерий Хорев - Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата

- Название:Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4420-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Хорев - Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата краткое содержание

В этой книге автор – реставратор-прикладник с большим опытом работы – рассказывает об искусстве самостоятельного восстановления предметов старины и технологических тонкостях обхождения с ними, описывает ряд простых и действенных приемов так называемой домашней реставрации.

Теперь вы, как доктор Айболит, сможете пришить новую ножку старинному креслу и вылечить носик вековому самовару. Дерево и золото, кожа и фарфор – все помолодеет в ваших руках!

Значительный объем материала посвящен реставрации старинного оружия – вопросу, который до сих пор мало представлен в специальной и популярной литературе. Материал богато иллюстрирован авторскими фотографиями высокого качества, сделанными непосредственно в ходе реставрации.

Книга в популярной форме рассказывает об искусстве восстановления предметов старины, окружающих нас в повседневной жизни или заполняющих коллекции.

Это не справочник и не учебник, а увлекательный обзор технологических тонкостей обхождения с семейными и коллекционными раритетами. Книга написана легким, простым языком без привлечения специальной терминологии, изобилует историческими отступлениями и экскурсами, позволяющими лучше понять судьбу предметов в коловращении времени, их особенности и конструктивные нюансы.

Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К сожалению, специфическое умение «видеть» подлинность не поддается теоретической тренировке, – обязательной является постоянная возня с настоящей стариной, и чем она плотнее, тем больше проясняется ваш соколиный взор, и тем меньшее время потребуется вам для генерации достоверного суждения.

Атрибутирование предмета (т. е. «привязка» его к конкретному историческому периоду, региону, стране или мастеру, разновидности и т. п.) обычно сопровождается некоторым снижением заявленного или предполагаемого владельцем возраста.

Это просто какой-то психологический парадокс – выдавать желаемое за действительное и назначать ржавой железке срок жизни лет на сто больше, чем в действительности. Почему-то особенно народ не любит благословенный XIX век, упорно не желая оскорблять любимый клинок или «ствол» презренным 18…каким-то годом, а непременно назначая дату рождения столетием раньше [6].

Характерный пример: однажды я видел французский армейский капсюльный пистолет, где сбоку на ложе, у ствола, были выбиты цифры «1801». Однако, как известно, капсюльные замки [7]появились (в разных странах по-разному) в период с 1815 по 1820 г. На стволе, между тем, читался действительно реальный год – 1854-й.

Скорее всего, имела место переделка старого ударно-кремневого образца под более современный капсюльный замок, для чего перестволили готовую ложу хорошего качества. Так как выбивать год изготовления на ложе (да еще довольно-таки криво) было не в привычках оружейников-индивидуалов, работавших на солидную публику, перед нами явный табельный арсенальный образец. Также случалось видеть капсюльное охотничье ружье, датированное (по сертификату) серединой XVIII века – это когда даже самих ударных воспламеняющих составов еще не было изобретено [8].

Тяга искусственно «старить» предметы очень распространена, что удивительно, среди музейных работников, которым по должности и призванию положено весьма трепетно и ответственно подходить к вопросам датировки и типологии. Но увы… Так, в одном чрезвычайно хорошем музее с богатой экспозицией и превосходным персоналом я созерцал обыкновенный кавказский кинжал, явный «Дагестан» середины или даже конца XIX века, в классическом кубачинском серебре с чернью, однако табличка гласила, что перед нами XVII век. Дальше – больше: соседняя витрина демонстрировала ржавый и наполовину обломанный клинок табельной донской казачьей шашки начала XX в. (каковой вполне мог быть изготовлен в каком-нибудь 1930 г.), без рукоятки, с целехонькими латунными «сапожком» и гайкой на истлевшем хвостовике. Читаем: «Сабля казачья, XVII в.». Кстати, жонглирование словами «сабля» и «шашка» настолько устоявшееся, всеобъемлющее явление, что все попытки перевоспитать громадную армию невежд заранее обречены на провал.

На самом деле первый, так сказать, историографический этап оценки вполне можно было бы опустить, только к чему вообще браться за реставрацию оружия, если вас нисколько не интересует его тип, разновидность, материал и уж тем более его судьба в коловращении времен? Тогда лучше заняться чем-нибудь попроще: устанавливать евроокна, например, или чинить холодильники, или дрессировать хомяка. К сожалению, почему-то именно оружие больше всего страдает от тупого равнодушия даже вполне квалифицированных реставраторов, в том числе музейных, которым абсолютно все равно – латать шпоном купеческий буфет красного дерева или реанимировать булатную персидскую саблю.

Далее следует оценка состоянияпредмета: степени его износа, разрушения коррозией, характера механических повреждений, наличия утрат и, самое главное, – возможности все это исправить, а также определение путей и средств исправления.

Поскольку мы говорим не о реставрации вообще, а конкретно об оружии, то возиться нам предстоит с обыкновенной ржавчиной (я не думаю, что кто-нибудь предложит вам восстановить бронзовый античный меч, хотя реставрация бронзы довольно проста, так как она, в отличие от железа, не превращается в труху даже через две тысячи лет). А ржавчина ржавчине рознь, и в зависимости от ее типа приходится применять разные методы расчистки. Рассмотрим это на наглядных примерах.

Итак, грубо говоря, всю ржавчину мира можно разделить на несколько более или менее отчетливых типов.

Поверхностная ржавчина — самый безобидный и легко выводимый вид. Уже из названия понятно, что она не успела проникнуть в глубь металла, а расползлась по его поверхности, изглодав толщину не более 0,1–0,2 мм. То, что она порой пузырится пышной «пеной», отнюдь не делает ее менее поверхностной – просто гидроокись железа гораздо объемнее своего прародителя. Характерный пример: клинок кинжала.

Для того чтобы он засиял хладной сталью, требуется элементарная шлифовка абразивными брусками, без привлечения «тяжелой артиллерии» в виде кислот и прочей химии, что, кстати, вообще нежелательно в любом случае.

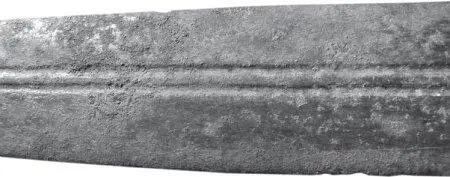

Очаговая ржавчина (рис. 60) возникает иногда на поверхности вполне пристойных железок там, где сталь изначально имела какой-нибудь дефект внутренней структуры, или ее схватили потными пальцами, да так и бросили, или вода капала, или прикасалось какое-то время что-то сырое, и т. п. Обычно зловредные пятна въедаются достаточно глубоко, до 0,5–1 мм, хотя металл вокруг может сиять первозданной полировкой. Это понятно: коррозии необходимо за что-то зацепиться, а потом она «работает» в пределах отвоеванного ареала. Чем глаже поверхность, тем она неприступнее. Механически такие очаги не вывести, а если вы настоятельно хотите от них избавиться, придется работать с кислотами.

Рис. 60

Глубинная, застарелая (рис. 61) в веках и окаменевшая ржавчина, когда формообразующий металл в той или иной степени замещен ею, а общий вид предмета кажется неплохим, в большинстве случаев не подлежит удалению. И еще раз: не подлежит удалению! Выковыряв или вытравив ее, мы вместо вполне благообразного клинка или чего-то другого получим безобразную ноздреватую железяку, зато – чистую и серебристую! Оно вам надо?

Рис. 61

Наконец, худший из вариантов — сплошная коррозия, когда практически вся сталь превратилась в рыхлую ржавчину. Смотреть на это противно, никакой коллекционной ценности такое «оружие» не имеет, о реставрации говорить не приходится. Ниже – образчик сплошной коррозии. Предмет еще сохраняет форму, но это уже не металл. Перед нами аланская сабля (Кавказ, X в.): остатки навершия и клинка с крестовиной, от которой уцелело не более 10 %. Если все это сжать, получится кучка праха (рис. 62).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: