Валерий Хорев - Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата

- Название:Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Центрполиграф»a8b439f2-3900-11e0-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4420-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Хорев - Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата краткое содержание

В этой книге автор – реставратор-прикладник с большим опытом работы – рассказывает об искусстве самостоятельного восстановления предметов старины и технологических тонкостях обхождения с ними, описывает ряд простых и действенных приемов так называемой домашней реставрации.

Теперь вы, как доктор Айболит, сможете пришить новую ножку старинному креслу и вылечить носик вековому самовару. Дерево и золото, кожа и фарфор – все помолодеет в ваших руках!

Значительный объем материала посвящен реставрации старинного оружия – вопросу, который до сих пор мало представлен в специальной и популярной литературе. Материал богато иллюстрирован авторскими фотографиями высокого качества, сделанными непосредственно в ходе реставрации.

Книга в популярной форме рассказывает об искусстве восстановления предметов старины, окружающих нас в повседневной жизни или заполняющих коллекции.

Это не справочник и не учебник, а увлекательный обзор технологических тонкостей обхождения с семейными и коллекционными раритетами. Книга написана легким, простым языком без привлечения специальной терминологии, изобилует историческими отступлениями и экскурсами, позволяющими лучше понять судьбу предметов в коловращении времени, их особенности и конструктивные нюансы.

Ремонт и реставрация мебели и предметов антиквариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это естественно, так как по рукам коллекционеров и вообще «гуляют», в основном, выходцы именно из того времени. Более ранние образцы попадаются значительно реже пни либо давно отреставрированы и тихо почиют в собраниях частных лиц и музеев, либо мелькают со скоростью пули и исчезают вдали, ибо их количество на фоне «девятнашек» почти неощутимо.

Рис. 106

Но к делу. Мы имеем морскую английскую саблю в превосходном сохране, кроме досадной мелочи – утрачен (просто оторван) нижний наконечник ножен, потому что последние сделаны из толстой, крепкой, эластичной кожи без деревянной основы (рис. 106, 107). Проще говоря, ножны мягкие, и это удобно в бою: после извлечения сабли на белый свет ничто не мешает на боку и не цепляется за окружающие предметы в палубном столпотворении.

Рис. 107

Обратите внимание на плотный строй медных заклепок по внутренней стороне ножен. Здесь интересный пример технологии: лично мне трудно представить, как именно это все проклепали – вероятно, на длинной стальной оправке, поочередно вкладывая заклепки изнутри, затем надевали шайбы и формировали головку. Хотя, учитывая, что это уже конец XIX века, крупносерийное машинное производство и т. д., вполне можно предположить существование какого-нибудь хитроумного станка. Ведь разработаны же и действуют автоматы по плетению кольчуг [18].

Так или иначе, мне не удалось восполнить выпавшую в середине ряда заклепку именно из-за тесноты этой кожаной «кишки».

Что касается чисто утилитарных, практических характеристик этого предмета, то могу сказать следующее. Занимаясь уже довольно давно средневековой реконструкцией и, соответственно, сражаясь самыми разными железками, я не встречал более удобной и безопасной рукоятки, прикрывающей ровно столько, сколько нужно, и оставляющей полный простор для манипуляций (рис. 108 а). Да и вообще вся сабля – просто чудо как хороша с точки зрения баланса, кривизны, маневренности и прочего.

Рис. 108

Недостающий стаканчик был выколочен из полумиллиметровой латуни на специально сделанной деревянной оправке, только сначала пришлось сделать из тонкого картона его плоскую выкройку, и не одну. Шов пропаян серебром, поверхность отшлифована и прокрацована латунной щеткой, чтобы не блестела, и стакан плотно посажен на кожу на эпоксидке, так как иначе прикрепить его невозможно (заклепка только для виду) (рис. 108 б, в).

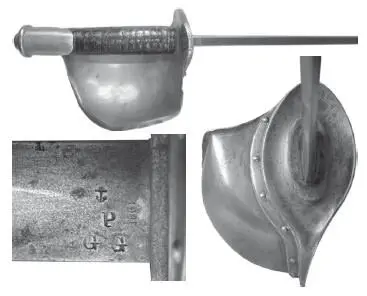

Шпага-то она шпага, только с точки зрения геометрии клинка перед нами чисто колющая рапира, и это разночтение гораздо глубже, чем может показаться. Всякий, кто изучил или хотя бы просмотрел определенное количество литературы по холодному оружию, не мог не обратить внимание на терминологическую путаницу, наиболее ярким примером которой является вопрос: что перед нами – шпага или рапира (рис. 109)?

Рис. 109

Возможно, для кого-то никаких загадок тут нет, но это лишь означает, что данный товарищ либо мало читал, либо остается ортодоксальным приверженцем одной из «школ». На самом деле, если окунуться в море информации достаточно глубоко, то окажется, что здесь, как и в любой исторической проблеме, существует, как минимум, два противоборствующих лагеря, и аргументы каждого из них представляются четкими и убедительными. Послушаешь одних – вот она, правда! Заглянешь к другим – ан нет, правда здесь, а те круглые дураки!

Применительно к нашей теме могу заметить, что, будучи по натуре склонным к педантизму, я попытался установить хоть какую-то истину, но не пришел решительно ни к чему. Одни уважаемые авторы (Кастл Э. Школы и мастера фехтования. – М.: Центрполиграф, 2007) категорически заявляют, будто прямой наследницей меча является тяжелая длинная рапира с выраженными рубящими свойствами плоского клинка, тогда как другие (в большом количестве) говорят то же самое о шпаге, а третьи, самые хитрые (Н. Muller, Н. Rolling, «EUROPEISCHEHIEB-UND STICHWAFFEN» Berlin, 1981), жонглируют понятиями и называют аналогичные по эпохе и параметрам предметы то так, то эдак.

Кроме того, помимо чисто оружиеведческих позиций, существует мощная, скажем так, обиходная традиция, обычно не признающая домыслы кабинетных крыс, и столь же могучий пласт уставных наименований, директивно предписывающих называть что-то чем-то. Например, уважаемый и многоопытный А.Н. Кулинский, опирающийся именно на тексты дореволюционных уставов, сплошь и рядом перемешивает шашки с саблями, и под фотографией классической кривой «иранки» (то есть персидской сабли с крестовиной и узким клинком большого прогиба) читаем: «Шашка Туркменского дивизиона… и т. д.». Вот назвали когда-то в генштабе саблю шашкой – и хоть умри!

А потому не хочу ни с кем спорить, но оставляю за собой право придерживаться, на мой взгляд, более аргументированной позиции, согласно которой именно тяжелая рубящая шпага (наподобие толедских) стала наследницей прямого европейского меча. Затем, истончаясь и теряя в весе, она превратилась в рапиру – оружие бретеров, виртуозов клинка и нынешних спортсменов. Кстати, в современном фехтовании рапирой также можно только колоть, и это известно всем.

Так что пусть в заголовок вынесен уставной термин «шпага», а по клинку сей предмет остается рапирой, чей невесомый трехгранный клинок был когда-то изумительного синего цвета, а теперь просто серый (спасибо, хоть не ржавый), зато клейма и узоры, затертые бронзой «под золото», сохранились почти в первозданном виде (рис. 110, 111).

Собственно, шпага ни в какой реставрации не нуждалась, если не считать легкую косметическую шлифовку («нулевкой») и смазку клинка. А вот отсутствующие ножны пришлось делать, и это была та еще проблема, поскольку они треугольные, узкие и длинные. Материалом для их изготовления стал двухслойный (склеенный) буковый шпон, потому что из всех пород именно бук обладает равномерной, гладкой стрктурой, прямослойностью и почти полным отсутствием сучков.

Рис. 110

Рис. 111

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: