Лидия Гарибова - Всё о грибах

- Название:Всё о грибах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лидия Гарибова - Всё о грибах краткое содержание

Всё о грибах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Молодая елочка, погибшая от поражения опенком осенним

Не менее опасный паразит корней деревьев — корневая губка, которая попадает в корни тоже в виде мицелия из почвы; иногда ею заражаются свежесрубленные пни при попадании на них спор этого гриба. Споры прорастают затем в мицелий, внедряющийся в пень, а оттуда он проникает в почву и заражает другие деревья. Для борьбы с этим паразитом наряду с корчеванием зараженных пней был предложен метод биологической борьбы — нанесение на поверхность свежесрубленного пня споровой суспензии какого-либо хорошо и быстро растущего сапротрофного гриба, который распространяется на пне и в его толще, т. е. быстро захватывает субстрат и, таким образом, предотвращает возможность заражения пня корневой губкой.

Нечто подобное происходит в том случае, когда корневая система дерева поражается сначала не такими сильными паразитами, как корневая губка или опенок, а более слабыми, например видами рода фузариум. Обычно вслед за ними в отмирающий корень внедряются грибы-сапротрофы (аспергиллы, пенициллы и др.), быстро растущие и образующие много спор, что позволяет им активно захватывать субстрат. Они усваивают легкодоступные вещества клеток растений, главным образом сахара. Затем другие грибы (ризопус, триходерма) используют более труднодоступные гемицеллюлозы и крахмал. Паразит, не выдерживая конкуренции с этими грибами, уступает им поле боя. В процессе разрушения указанные грибы образуют органические кислоты (лимонную, яблочную и др.), что создает благоприятные условия для развития грибов следующей стадии. Процесс разрушения завершают грибы, воздействующие на еще более прочные материалы клеточной стенки — целлюлозу, или клетчатку, и лигнин. Целлюлозу разрушают виды рода хетомиум из сумчатых грибов, виды родов триходерма, стахиботрис, дикоккум и др. из дейтеромицетов и многие базидиальные грибы.

Лигнин, составляющий от 18 до 30% одревесневших тканей растений, наиболее устойчивый компонент растительных остатков, разрушается главным образом базидиальными грибами, живущими в подстилке, — говорушками, коллибиями, негниючниками, миценами и др. Многие из них разрушают одновременно и целлюлозу и лигнин. Исследованиями установлено, что в процессе разложения растительных остатков (комплексном процессе разрушения лигнина) в различных типах леса участвуют и некоторые дейтеромицеты — фузариум, триходерма, стемфилиум, альтернария.

Существенным компонентом растительных тканей является пектин, который пропитывает и склеивает оболочки клеток стеблей, плодов, корней, семян многих растений. Ферменты, разлагающие пектин, встречаются у различных видов бактерий и у грибов, в том числе почвенных мукоровых, дейтеромицетов (аспергиллов, пенициллов, вертициллов, фузариумов, ботритис, склеротиний и др.). Известная на Руси с давних времен так называемая росяная мочка льна и конопли основана как раз на том, что при расстилании растений на лугах во влажную погоду, при обильной росе, на них происходит массовое развитие микроскопических грибов, в том числе почвенного мукорового гриба — мукора зимнего, ферменты которого, растворяя пектин, разъединяют волокна растений. Пектолитический фермент одного из почвенных грибов рода пеницилл используется, в частности, для осветления фруктовых соков.

Мицены — разрушители лигнина и целлюлозы растительных тканей

Растительные остатки в лесу накапливаются в виде подстилки, биомасса которой в хвойном лесу, например, составляет иногда 300 ц/га, а в широколиственном примерно 150 ц/га. В подстилке лиственного леса различают слои: верхний, состоящий из опада, только слегка тронутого разложением; средний, в котором растительные остатки полуразложились; нижний, сильно разложившийся слой, в котором, помимо органического вещества, можно обнаружить и примесь минеральных частиц. В верхнем слое подстилки присутствует ряд грибов — слабых паразитов, которые попадают сюда вместе с листьями, поселившись на них тогда, когда они были живыми или по крайней мере находились на ветвях дерева. Эти грибы представлены видами родов микосферелла, кладоспориум, альтернария, ауреобазидиум, фома и др. В среднем, наиболее биогенном слое их сменяют другие грибы — подстилочные сапротрофы из базидиальных грибов и почвенные мукоровые грибы (из родов мортиерелла, тиегемелла), сумчатые (виды хетомиум) и дейтеромицеты (главным образом пенициллы). И, наконец, в нижнем слое помимо видов, характерных для предыдущего слоя, присутствует уже свой набор видов (аспергиллы, виды хризоспориум и др.), завершающих процесс разложения. Мы только для примера назвали некоторые виды грибов — участников этих процессов, так как даже в различных типах леса (не говоря уже о специфике процесса разложения растительных остатков в поле и степи) на разных этапах разложения образуются разные комплексы грибов.

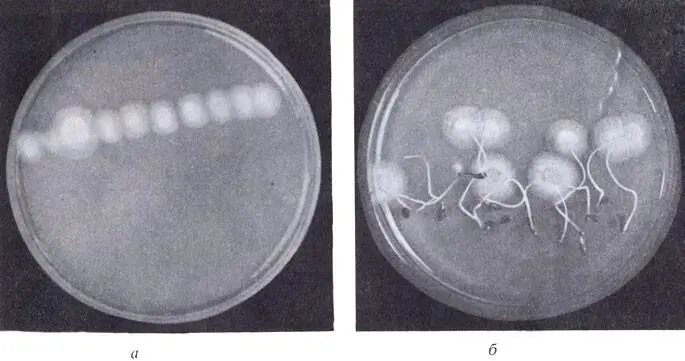

Рост характерного для почв хвойного леса гриба мортиерелла: а — без проростков ели (мицельный рост); б — с проростками ели (колоннии больше и спороносят)

Процессы разложения в подстилке и почве очень сложны, идут в несколько этапов и осуществляются на этих этапах разными видами грибов, т. е. происходит, как говорят, сукцессия видов грибов, набор которых определяется всей экологической обстановкой, начиная с характера субстрата и кончая типом почвы, физико-химическими условиями и т. п. В частности, на основании приведенных выше цифр, характеризующих мощность подстилки хвойного и широколиственного леса, уже можно сделать вывод о том, что в хвойном лесу процесс разложения идет значительно медленнее, что связано с характером опада. Процесс разложения подстилки в значительной степени зависит также от влажности — необходимого условия развития грибов.

Процессы разложения так называемой деловой древесины (шпалы, крепежный лес в шахтах и т. п.) тоже часто происходят в почве. Основные разрушители ее — базидиальные грибы, но, как выяснилось работами последних лет, и здесь немаловажную роль выполняют микроскопические почвенные грибы. Дело в том, что такая древесина в целях защиты от грибов-древоразрушителей обычно пропитывается специальными антисептиками, а микроскопические почвенные грибы, поселяясь на ней, разрушают эти . антисептики, после чего открывается доступ в нее основным древоразрушителям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: