Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Название:Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08330-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства краткое содержание

Рихард Иванович Шредер – это выдающийся ученый и практик дореволюционной России. Он был главным садовником Тимирязевской (ранее Петровской) сельскохозяйственной академии. Книга, которую вы держите в руках, – это работа всей жизни ученого, которая была удостоена множества наград и на протяжении многих лет была самым полным, в практическом плане, и самым доступным для восприятия научным трудом данной тематики. Все рекомендации автора проверены многолетней практикой садоводства и рассчитаны на климатические условия России. Будет полезна как опытным, так и начинающим садоводам и огородникам.

Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для посадки черенков выбирают место несколько влажное защищенное или даже тенистое; последнее условие особенно важно для летних черенков из полуспелых ветвей, которые, впрочем, лучше сажать в парники. В случае, если нет в распоряжении полутенистого местечка, можно защитить черенки от выгорания отенением почвы перегноем или мхом и постановкою между ними ветвей. Осенние или весенние безлистные черенки не требуют такой защиты; но отенение почвы перегноем отзывается весьма благотворно на успешном укоренении черенков. Если спрашивается, какое время, осень или весна, наиболее удобно для размножения черенками, то ответ обыкновенно склоняется в пользу весны. Если имеют дело с растениями, ветви которых страдают от зимних морозов, то ветви могут быть срезаны осенью и сохранены целиком до весны, покрытые землею, в лежачем положении.

7. Размножение корневыми черенками. Многие растения древесных пород, которые не принимаются черенками, взятыми от ветвей, могут быть размножены корневыми черенками. К числу таких растений, из категории плодовых, относятся малина, ежевика, вишня, слива, яблоня и груша, да и вообще большинство из древесных розоцветных (Rosaceae), как то: Crataegus, Mespilus, Rosa и вообще те древесные растения, которые дают корневые отпрыски, как серебристый тополь, айлант, облепиха и лох (Hippophae et Elaeagnus). Встречаются другие растения, корни которых не дают или редко дают отпрыски, но, тем не менее, способны образовать самостоятельные растения, как, например, у конского каштана, бересклета, пиона. Применимость таких корней к размножению основывается на способности отдельных кусков образовать не только мочки, но также почки и отростки.

Способность эта хорошо известна у некоторых диких сорных растений, например у молочайника и одуванчика, также у хрена, мельчайшие куски корней которого тотчас образуют новое самостоятельное растение. То же самое мы видим и у пырея и чертополоха, хотя у них принимают прямое участие в размножении не корни, а подъемный ствол и так называемое корневище. Все такие корневища, на которых находятся почки, подобно корням других растений, могут служить для размножения. Примером этого являются луфер и зоря, которые быстро размножаются корневищами.

В применении к плодовым деревьям и кустарникам, размножение корнями имеет значение лишь в тех случаях, когда имеют дело с растениями корнеродными. От корней привитых растений получаются только дички, которые скорее лучше разводятся семенами.

Корневые черенки получаются иногда в изобилии при пересадке растений, от обрезанных корней, если они хорошо рыты. Корни для черенков нарезают кусками до 2 вершков длины и садят их, как обыкновенные черенки, но несколько глубже, в уровень с поверхностью земли. Их также ясно класть лежмя в небольшие борозды, какие употребляются у рядового посева, и покрывать рыхлою землею. Во всяком случае первое условие для удачи – поддержание равномерной влажности, покрытие рыхлым перегноем и, в случае надобности, поливка. Укорененные корневые черенки, равно как сеянчики, остаются на грядах 1–2 года, смотря приросту.

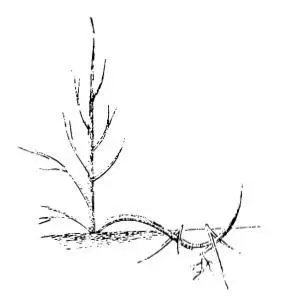

8. Отводки. Этот способ размножения применяется ко всевозможным кустарникам, которые неудобно размножаются черенками, и иногда к некоторым деревьям, когда желательно получить корнесобственные растения, например у сливы и вишни. Относительно яблони и груши мы еще не дошли до этого, хотя много толковали о возможности разводить эти деревья, как корнесобственные. По старинному обычаю, крупнолистная или голландская липа размножается в питомниках отводками, но в новейшее время ее стали разводить семенами. В сущности, размножение отводками приближается к разрешению черенками, лишь с тою разницею, что ветви разрезаются сначала только на половину от растения и прививаются чрез другую половину, пока отрезанная половина не укорениться; тогда, перед посадкою, ветвь совершенно отрезается от растения (см. рис. 19). Для отводков годны только молодые гибкие ветви однолетнего или, много, двулетнего возраста, которые легко можно пригнуть к земле. Такие ветви отводят рано весною до появления листа; но скорее принимаются отводки, если пустить в дело летние побеги в начале августа. Это время самое удобное также по возможности отыскать свободные рабочие руки. Самая операция выполняется различным образом:

а) Надрезом – см. рис. 19.

Рис. 19

Ветви перерезаются до сердцевины и потом раскалываются в направлении к верху, на расстоянии 1 ½ вершка (7 см). Чтобы отделенная часть не приросла снова к ветви, можно заложить в расщеп немного земли или камешек; затем отводок укрепляют в приготовленном углублении, глубиной около l ½~2 вершк. (7–9 см), деревянным крючком насыпают на него земли. Встречаются растения с ломкою древесиною, например центифольная роза; тогда надрез удобнее делать с верхней стороны, так как полуобрезанные ветви менее ломки по направлению от коры к сердцевине, чем в обратном направлении. Длинные или ветвистые ветви ожно отводить на два или на несколько мест сразу; от одного куста отводят по несколько ветвей.

b) Отводки скручиванием. Назначенную к отведению ветвь скручивают однократно вокруг собственной оси, вследствие чего происходит продольное растрескивание древесины; далее поступают, как описано под а. Из поврежденных скручиванием мест появляются корни.

c) Кольцеванием. Снимают узкое кольцо коры шириною в 1–2 линии; над обнаженной от коры частью появляется опухоль (callus), а от нее корни.

d) Обвязкою. Обвертывают ветви 2–3 раза проволочною спиралью. При увеличении объема ветви, вследствие прироста в толщину, проволока врезается в кору, образуется нарост, и из него корни.

e) Отростками. Назначенные к отведению ветви, весною пред пробуждением роста, расстилают горизонтально на поверхности земли или укладывают в небольшие борозды и укрепляют крючками. В течение лета образуются многочисленные прямостоящие отростки, которые в конце июля на два вершка (9 см) толщины засыпают землею. На основаниях отростков появляются молодые корни. Это во многих случаях весьма удобный и легко исполнимый способ.

f) Окучиванием. Многоветвистые кусты можно просто окучивать землею и после укоренения размножать делением.

Все указанные способы применяются в практике, но наиболее рациональными считаются описанные под а и е. Срок, в который совершается укоренение у различных растений, весьма различен и зависит отчасти от возраста употребленной ветви, отчасти же от степени влажности почвы, которая является здесь не менее важным фактором, чем при посадке черенков. Молодые ветви легко укореняющихся пород, например крыжовника, дают уже в первый год достаточно корней для пересадки в следующем году; сливы и вишни, напротив, лежат два года и пересаживаются на 3-м и 4-м году.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: