Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Название:Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08330-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства краткое содержание

Рихард Иванович Шредер – это выдающийся ученый и практик дореволюционной России. Он был главным садовником Тимирязевской (ранее Петровской) сельскохозяйственной академии. Книга, которую вы держите в руках, – это работа всей жизни ученого, которая была удостоена множества наград и на протяжении многих лет была самым полным, в практическом плане, и самым доступным для восприятия научным трудом данной тематики. Все рекомендации автора проверены многолетней практикой садоводства и рассчитаны на климатические условия России. Будет полезна как опытным, так и начинающим садоводам и огородникам.

Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

8) Обыкновенно прививка производится на расстоянии от 2 до 4 вершков (9—18 см) от поверхности земли; чем ниже, тем успех вероятнее. Но встречаются случаи, когда жаль обрезать уже готовый ствол, и тогда прививают в его кроне. Такие высоко привитые ветви необходимо защищать отенением, прививать на половине вышины ствола никогда не следует, так как на привитом месте образуются узлы, отчего страдает красота дерева. Редко случается, чтобы привитая часть и дикая имели одинаковый прирост; одна из них впоследствии бывает всегда толще другой.

Раз навсегда замечу, что для прививки требуются самые острые садовые и прививочные ножи – мелкие и крупные (такие имеются в продаже у семеноторговцев), чтобы производить чистые срезы на ветвях и стволах. Необходимы также мелкие бруски – для исправления лезвия ножа, которое страдает от кисловатого сока сырого дерева.

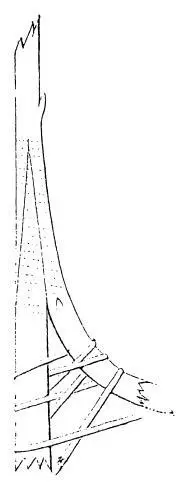

9) Прививка сближением. Этот способ по своей сущности близко напоминает размножение отводками, с тою лишь розницею, что ветви отводятся не в землю, а на ствол другого растения, способного питать их впоследствии. Сближение применяется в тех случаях, когда желательно, хотя бы при больших хлопотах, вполне гарантировать успех, и к таким растениям, к которым трудно применяется простая прививка или окулировка, например к вишне или к некоторым изменениям березы. Обсаживают благородное растение дичками такой вышины, чтобы ветви его удобно пригибались к стволам дичков. Посаженные весною дички можно облагораживать в конце июня, если они хорошо принялись, иначе прививку откладывают до следующей весны. При летнем иждивении вырезывают у обоих растений эллиптические кусочки древесины в 1–1 ½ вершка (4 ½~7 см) длиною, до сердцевины (если дичок толще благородной ветви, то у него вырезают соответствующую последней часть), и соединяют их обвязкой. Осенью прирост оканчивается, и ветвь благородного дерева может быть отрезана, но обвязка остается, пока не начнет затруднять утолщение ствола. Можно отводить и более толстые, 2—3-летние ветви, но тогда для прочного соединения требуется более продолжительное время. Чтобы ветер не приводил в движение растений и не разрывал отъеденных ветвей, необходимо прочно привязать все части к кольям и укрепить верхнюю часть отведенной ветви в известном, удобном положении. Самое место соединения покрывается, как всегда, варом. Верхняя часть дикого растения остается в первый год необрезанной, а обрезывается весною следующего года близ места облагораживания или на шип. (См. ч. V, Древоводство). Весеннее сближение обыкновенно производится, как и прививка, в расщеп, или если обе части одинаковой толщины, то удобоприменим так называемый седловой способ. Дичок обрезается с обеих сторон клиновидно, длиною в 1–1 ½ вершка (4 ½-7 см). На огородной ветви делают соответствующей длины расщеп, начиная с коры и кончая сердцевиною (см. рис. 20). Обвязка и смазывание, как в первом случае.

Рис. 20

Можно применять и другие способы, вроде прививки в прикладку, что тоже довольно удобно, особенно в случае, если дичок значительно толще, чем прививаемая ветвь.

Верхний конец благородной ветви можно по усмотрению укоротить или оставить целиком – при весеннем сближении; при летнем – ее никогда не следует обрезать.

10) Прививка с подставкой посуды с водой, для предохранения ветви от высыхания до ее прирастания к дичку – выполняется совершенно так же, как выше описано, по отношению к способу прикладки; но к нижнему концу приготовленной для прививки ветви привязывается маленький стеклянный пузырек, наполненный водой. Этот способ не так надежен, как предыдущий, но очень пригоден для прививки трудно принимающихся штамбовых деревьев. При низкой прививке можно достигнуть такого же результата, опуская удлиненные концы ветвей во влажную почву.

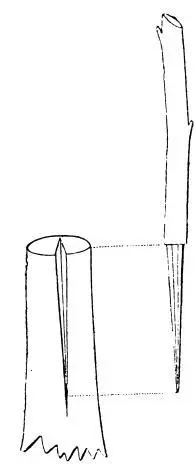

11) Прививка в расщеп. Это один из самых старинных способов, который преимущественно применяете к дичкам значительно более толстым, чем ветви. Время прививки – всегда весной, перед началом роста. На настоящее время мало прививают в расщеп, а окулируют или копулируют молодые дички. Ствол дикого растения обрезают горизонтально нал гладким местом и раскалывают его ножом на протяжении от 1 до 1 ¼ вершка (4 ½-5 ¾ см). Ветви режут клиновидно, такой же длины или немного короче, около ¾-1 вершка (3 ½-4 ½ см); наружный край ветви, на котором оставляют глазок, делают немного толще, чем внутренний. Верхний конец ветви обрезают на 2–3 линии над почкою, чтобы она не подверглась высыханию; разрез ведется косвенно под углом 45° по направлению к почке. Обыкновенно режут ветви на длину двух, редко трех глазков: в крайнем случае прививать можно и с одной почкой. Так как кора ствола толще, чем кора ветви, то прививок ставят несколько ближе к сердцевине первого. После прививки следует обвязка мочалой и покрытие привитого места варом: им покрывается также отрезанный конец ветви. Рис. 21 наглядно представляет этот способ прививки в естественную величину. Ветвь повернута так, чтобы показать форму среза: виден край, обращенный к центру ствола. Нижней почки, находящейся на противоположной стороне, на рисунке не видно. Если ствол толст, то можно посадить на нем две ветви, по одной на каждой стороне; в других случаях – только одну, и тогда полезно не раскалывать дичок, а только надрезать с одной стороны. Если на более рослом дичке прививают только одну ветвь, то срезают иногда верхний конец дичка в виде двух плоскостей: горизонтальной на той половине ствола, где ветвь прививается, и косвенной, под углом в 45°, на противоположной половине; этим облегчается образование наплыва из новых древесных слоев над раною. Для расщепления ствола и расширения раскола во время вставки ветви имеется особый инструмент, но хороший садовый нож в руках опытного прививальщика вполне заменяет его.

Рис. 21

В скором времени после прививки из ствола выбивается множество диких отпрысков, которые тщательно уничтожаются, лишь только принялась прививка; если нет – то один 1 или два из лучших отпрысков оставляют для продолжения жизни дичка, который впоследствии подвергается вторичной прививке или окулировке. Не мешает предварительно оставить два или даже три таких отпрыска в виду того, что они легко отламываются. Если все они останутся целы, то лучшие из них пойдут под окулировку на будущий год, или же сами стволы перепрививаются, и тогда число отпрысков уже не вредит успеху. Для первой цели – окулировки – стараются иметь отпрыски пониже, около корней, для второй цели – повыше, чтобы осталось еще свободное место для будущей прививки. Это относится не только к прививке в расщеп, но и ко всякому другому подобному способу, при котором обрезается верхняя часть дикого растения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: