Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Название:Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-08330-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рихард Шредер - Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства краткое содержание

Рихард Иванович Шредер – это выдающийся ученый и практик дореволюционной России. Он был главным садовником Тимирязевской (ранее Петровской) сельскохозяйственной академии. Книга, которую вы держите в руках, – это работа всей жизни ученого, которая была удостоена множества наград и на протяжении многих лет была самым полным, в практическом плане, и самым доступным для восприятия научным трудом данной тематики. Все рекомендации автора проверены многолетней практикой садоводства и рассчитаны на климатические условия России. Будет полезна как опытным, так и начинающим садоводам и огородникам.

Русский огород, питомник и плодовый сад. Руководство к наивыгоднейшему устройству и ведению огородного и садового хозяйства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

17) Прививка – окулировка или, как обыкновенно говорят, просто окулировка, заключается в том, что на дичок переносится только один глазок (oculus) благородного растения. Можно, конечно, переносить их я несколько, но все-таки всякий отдельно. Окулировка – самый надежный способ для прививки молодых дичков толщиною от гусиного пера до мизинца. На более толстом с грубою корою окулировка хуже принимается, хотя можно окулировать и такие стволы.

a) Первое необходимое условие для удачного исполнения окулировки составляет сочность дичка, чтобы кора легко отделялась от древесины. Это условие осуществляется два раза в год: рано весною и летом – в средних губерниях от половины июля до начала августа, иногда несколько раньше или несколько позже, смотря по состоянию погоды – стоит ли засуха или дождливая погода. Сочность ветвей менее важна, чем сочность ствола, так как глазки можно вынимать с древесиною, о чем объяснено ниже.

b) Лучшее время для окулировки летнее, оно даже почти единственно подходящее для производства прививок в больших размерах. Процесс прививки следующий: срезают почти спелые летние побеги средней величины с хорошо развитыми почками и ставят их в посудину с небольшим количеством воды для предохранения от высыхания во время работы. Листья обрезают, оставляя при ветвях части черешков длиною ½ вершка; снимают также прилистники, т. е. мелкие ушки, находящиеся по обе стороны глазка. Средние почки на ветвях лучшие, верхние же и нижние не вполне развиты. Верхушка такого растения остается нетронутою, или отрезают только самые верхние кончики, если они слишком длинны.

Посаженные глазки в первое лето не должны образовать никаких побегов; последние появляются лишь на второе лето, после обрезки ствола весною, на 2–3 вершка выше глазка, принимаются почти все глазки, но иногда некоторые пропадают зимою.

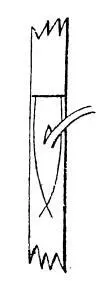

Рис. 25

c) Весенняя окулировка, в начале мая, применяется только в редких случаях, например при недостатке ветвей для прививки, или если опоздали приступить к последней. Ствол дикого растения обрезается на 2–3 вершка (9-13 см) выше посаженного глазка, который должен дать побег в то же лето. Поставленная выше прививочного места часть ствола сохраняет посаженную почку от высыхания и служит впоследствии для подвязки молодого побега. При всем том успех весенней окулировки далеко не так верен, как летней; получается, когда очень мало принявшихся глазков. Кроме того, вставка весною глазков без листовых черешков, служащих вроде рукоятки, весьма неудобна. В виду этого недостатка некоторые рекомендуют обрезать древесину против и оставлять ее на конце ветви до окончания вставки под кору дичка; но мало пользы и от этого.

Срезание глазков совершается различным образом, смотря по состоянию ветвей и личному усмотрению прививальщика. Древесиною или без нее. Разница в успехе от обоих способов едва ли заметна, если работа исполняется как следует, хотя много толковали о преимуществе последнего способа.

d) Снимание глазков без древесины исполняется следующим образом: перерезают кору побега около 2 линий над глазком, затем по обе стороны в расстоянии 1 линии от него доводят книзу два сначала параллельные надреза, которые перекрещиваются на расстоянии 4–5 линий под глазком (см. рис. 25). При помощи бокового движения большого и указательного пальцев удается снять подрезанный глазок с сочной ветви и особенно легко, если около левого края, на котором сидит глазок (техническое название – щиток), вырезать узенькую полоску коры. Глазок соединяется с древесиною сосудистым пучком – жилкою, которая должна остаться при глазке; но иногда она открывается и остается на ветви в виде едва заметного бугорка, соответствующего такому же углублению в глазке, который в таком случае негоден для прививки. При частом повторении такая неудача побуждает к:

e) сниманию глазка с древесиною, что делается следующим образом. Перерезывают, как обыкновенно, кору над глазком и затем приставляют окулировочный нож на 4–5 линий ниже его и срезают пластинку коры с глазком, проводя нож до поперечного надреза.

Этот способ снимания всегда удается хорошо при некотором упражнении. Не следует зарезать глубоко в древесину, а оставлять ее при щитке по возможности меньше, так как более старая древесина не обладает способностью образовывать вовне клеточки и соединяться с образовательными слоями диких растений. Я со своей стороны всегда предпочитаю снимание глазка с древесиною и применяю этот способ на практике в широких размерах.

Существует еще способ, средний между обоими Рис. 25. приведенными: снимают щиток с довольно толстою древесинною пластинкою и затем отделяют ее; но это не всегда удается, и таким образом пропадают многие глазки, что неприятно, особенно, если запас глазков небольшой.

f) Вставка под кору щитка, при описанных до сих пор способах снимания, делается по направлению сверху вниз, что представляет значительное удобство при исполнении работы, особенно, если окулировка произведена как следует, в небольшом расстоянии от поверхности земли; правда, как полагают, это направление дает на несколько процентов менее принявшихся глазков, чем противоположное; но зато можно произвести гораздо большее число прививок в день, и, следовательно, выгодно держаться этого способа на практике.

g) При срезании щитка сверху вниз верхний конец выходит острый, а поперечный разрез коры производят ниже глазка; здесь фигура щитка выйдет обратная. Нельзя отрицать, что это направление может иметь некоторое преимущество пред первым в виду того, что ток образовательного сока в осеннее время направлен главным образом вниз и встречает препятствие в достижении щитка, если над последним находится поперечный разрез коры дичка.

h) Вставка щитка, как выше сказано, совершается по направлению книзу или кверху, смотря по личному усмотрению каждого. Во всяком случае на коре дичка производится, во-первых, поперечный разрез, а во-вторых – вертикальный надрез вверху или внизу от поперечного, по длине равный длине щитка. В первом случае получается обратная фигура буквы Т, в последнем случае – прямая фигура той же буквы. Уголки или края коры поднимаются лезвием и косточкою окулировочного ножа настолько, чтобы представлялась возможность без усилия вставить щиток под кору. Какое бы мы ни выбрали направление щитку, почка его во всяком случае должна быть обращена кверху. Весьма важно, чтобы операция была произведена по возможности скорее, чтобы снятый глазок до вставки не пострадал от действия воздуха. Ставят щиток таким образом, чтобы почка или глазок находился в середине раскола коры, и чтобы прямой поперечный отрез щитка плотно сходился с таковым же на стволе. Немедленно после помещения глазка производится обвязка, и довольно плотно, чтобы устранить действие воздуха и чтобы щиток на всем пространстве плотно прилегал к древесине дичка. Это достигается без труда при щитках без древесины, которые представляют продольную часть цилиндрического тела, гораздо более узкого, чем цилиндрический ствол дичка. При вставке глазка с древесиною этого уже не может случиться, так как внутренняя поверхность щитка плоская.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: