Николай Амосов - Преодоление старости

- Название:Преодоление старости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Будь здоров!

- Год:1996

- Город:М

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Амосов - Преодоление старости краткое содержание

Этой книгой открывается Библиотека журнала "Будь здоров!", популярного ежемесячника, выходящего с 1993 года. В 1996/97 годах предполагается выпуск еще двух книг Библиотеки: известного врача В. В. Коновалова "Совсем другая медицина" и С. Б. Шенкмана "Шестьдесят лет - не возраст"

Преодоление старости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Следующей степенью такой декомпенсации является кровохарканье, а еще позднее – отек легких, когда из-за высокого давления в легочных венах и капиллярах жидкость проникает в легочные пузырьки (альвеолы) и уменьшает возможности газообмена между воздухом и кровью.

Кроме сильной одышки (больной не может лежать) и учащенного сердцебиения, отек легких проявляется хрипами, кашлем с пенистой мокротой с прожилками крови. От неминуемого в таких случаях сильного психического возбуждения давление крови может повыситься как в артериях, так и в венах.

Такие больные требуют экстренной помощи. Она выражается в инъекциях сердечных средств, обеспечении больного кислородом, отсасывании пенистой мокроты. Для снижения венозного «подпора» применяется кровопускание из локтевой вены объемом до полулитра. В тяжелых случаях применяются интубация (введение трубки) трахеи и искусственное дыхание. Только после этого можно применять наркотические средства для успокоения психики. Разумеется, все эти меры может обеспечить лишь «скорая помощь» – лучше всего, если работает реанимационная бригада.

Непосвященным кажется, что это – болезнь суставов. Однако суть этой патологии – в иммунном ответе организма на инфекцию. Кто-то из старых патологов сказал: «Ревматизм лижет суставы, но кусает сердце».

Первая ревмоатака наблюдается обычно у подростков и начинается с обычной ангины. Многие больные ревматизмом (а мы прооперировали тысяч двадцать человек с ревматическими пороками сердца) даже не могут вспомнить начало своей болезни. Ну, была ангина, кто ею не болел? Да и сам возбудитель болезни – стрептококк – никогда не высевается у ревматиков из крови. Большинству людей везет: ангина была, и стрептококк во рту находили, а ревматизм, по счастью, не состоялся. Ну а кому не повезло (в таких случаях говорят общие слова об ослаблении организма, наследственной предрасположенности и т. п.), – те становятся ревматиками.

Болезнь проявляется периодическими ревматическими атаками – неясными повышениями температуры, плохим самочувствием в течение нескольких недель, у некоторых опухают суставы, бывают нервные подергивания (хорея). Лечат такие заболевания обычно аспирином, антибиотиками. Потом воспалительный процесс затухает, и вдруг врачи обнаруживают шум в сердце. Диагноз проясняется, но лечение усложняется. Юноша или девушка обрекаются на многие годы наблюдения и лечения, сначала непрерывного, а потом периодического. Иногда и хирургического.

Ревматизм – это чрезмерная иммунная реакция на микроб (хотя его самого уже нет в организме), поражающая соединительную ткань ряда органов. Острое воспаление проходит свои стадии: отек клеток, экссудация в межклеточные пространства (и даже в полости суставов, плевры), потом происходит затихание процесса и рубцевание очага воспаления.

Поражены бывают все слои сердца: внутренняя оболочка, или эндокард (заболевание называется эндокардит); средняя, мышечная, или миокард (миокардит); внешняя, или перикард (перикардит). Миокардит и перикардит, к счастью, у большинства обходятся без тяжелых последствий. А вот эндокард, особенно там, где он покрывает створки сердечных клапанов, принимает основной удар на себя – развивается порок сердца. При рубцевании измененных воспалением клеток створки сморщиваются, и клапан, как ссохшаяся дверь, не закрывает полностью отверстия – это так называемая недостаточность клапана. Кровь ходит туда-сюда, как в плохом насосе. При следующей атаке измененный клапан снова поражается, но при рубцевании происходит уже частичное сращение створок, отверстие для прохода крови суживается – образуется стеноз, постепенно приводящий к застою крови в сосудах легких.

Вот такой он коварный – ревматизм.

К счастью, суставы, нервная система, сосуды страдают несильно.

Пороки сердца разделяют на приобретенные (они почти все – от ревматизма) и врожденные. А, кроме того, их обозначают по клапану (митральный, трехстворчатый, аортальный), по виду (недостаточность, стеноз), по степени ХНК (компенсированные, декомпенсированные, легкие, средней тяжести, тяжелые).

У здорового человека при прослушивании груди стетоскопом слева от грудины около соска можно слышать мягкие сердечные тоны. Впрочем, я не стану описывать эту процедуру, так как, чтобы услышать их, нужно учиться и практиковаться. Шумы, как и тоны сердца, можно записать на ленту фонокардиограммы, рядом с кривой ЭКГ. По расположению и амплитуде звуковых зубцов ставят диагнозы пороков сердца. Это надежнее стетоскопа.

Тот или иной вид порока характеризуется определенными шумами, а для их «привязки» к конкретным клапанам используются точки наибольшей слышимости на грудной стенке – особые для каждого клапана.

Как уже говорилось, ревматическая атака вызывает острое воспаление внутренней оболочки сердца – эндокарда, преимущественно на клапанах. Сначала появляется небольшая недостаточность клапана. В дальнейшем, может быть, через годы, при следующей атаке ревматизма развивается стеноз (сужение) клапана.

Сердце перестраивает свою работу под запросы организма с поправкой на порок. Это значит, что при недостаточности клапана желудочек должен соответственно увеличить свои систолический объем (выброс). При стенозе клапана возрастает сопротивление для прохождения крови из предсердия в желудочек и соответственно должно повышаться давление выше клапана. Для этого опять-таки требуется дополнительная работа сердечной мышцы, а значит, происходит гипертрофия миокарда (утолщение стенки) соответствующей камеры (полости) сердца.

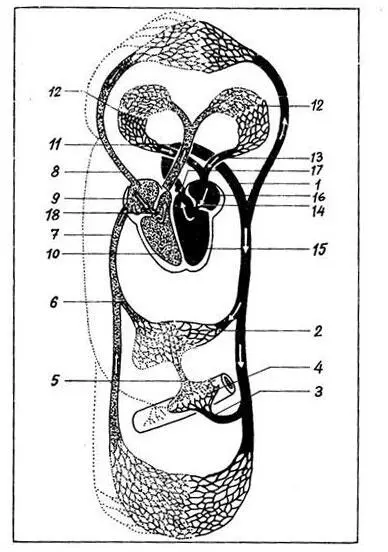

Рис. 4. Схема кровообращения человека

1 – аорта; 2 – печеночная артерия; 3 – одна из артерий кишечника; 4 – сеть капилляров большого круга; 5 – воротная вена печени; 6 – печеночная вена; 7 и 8 – нижняя и верхняя полые вены; 9 – правое предсердие; 10 – правый желудочек; 11 – легочная артерия; 12 – сеть капилляров малого круга; 13 – одна из четырех легочных вен; 14 – митральный клапан; 15 – левый желудочек; 16 – левое предсердие; 17 – аортальный клапан; 18 – трехстворчатый клапан.

До тех пор, пока перестройка сердца обеспечивает кровоснабжение организма, порок считается компенсированным. Если же производительность сердца оказывается недостаточной для нормальной жизни и для создания «подпора» повышается венозное давление – тогда начинается декомпенсация. Соответственно развивается хроническая недостаточность кровообращения (ХНК).

Наиболее трудно компенсируются пороки клапанов между предсердиями и желудочками: митрального клапана слева и трехстворчатого – справа. При декомпенсации митрального клапана повышается давление в легочных венах и капиллярах – появляется одышка, а может развиться и отек легких. Еще позднее возникает ХНК. При пороках трехстворчатого клапана повышается венозный «подпор» в большом круге кровообращения – соответственно увеличивается печень, появляются отеки, а в тяжелых случаях – асцит (скопление жидкости в животе), то есть сразу развивается ХНК.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: