Лесли Каминофф - Анатомия йоги

- Название:Анатомия йоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Попурри

- Год:2009

- Город:Минск

- ISBN:978-985-15-0491-2 (рус); 978-0-7360-6278-7 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лесли Каминофф - Анатомия йоги краткое содержание

Хотите узнать, что происходит с нашим телом во время выполнения каждой асаны?

Книга «Анатомия йоги» содержит четкие и понятные инструкции, а благодаря уникальным цветным иллюстрациям вы сможете лучше понять процессы и принципы, лежащие в основе различных движений и йоги в целом.

Вы получите возможность оценить роль каждой мышцы и понять, каким образом даже самое незначительное изменение позы повышает или снижает эффективность дыхания, а также проследить взаимосвязь между позвоночником, механизмами дыхания и положением тела.

Неважно, являетесь ли вы новичком, только начинающим осваивать йогу, или занимаетесь ею уже на протяжении многих лет, эта книга станет для вас незаменимым пособием, позволяющим по-новому взглянуть на каждое свое движение.

Автор книги Лесли Каминофф считается признанным экспертом в области анатомии, дыхания и работы различных систем организма. Основатель школы йоги «Breathing Project» в Нью-Йорке.

Для широкого круга читателей.

Анатомия йоги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Фиброзное кольцо, в свою очередь, прочно фиксируется прикрепленными к нему передней и задней продольными связками (см. рис. 2.8).

Такая конструкция обеспечивает постоянное стремление ядра к центру диска независимо от характера движений тела.

Структура позвонков

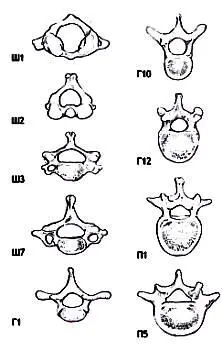

Позвонки в различных отделах позвоночника резко отличаются друг от друга по форме в зависимости от своих функций (см. рис. 2.10), однако у них есть и общие элементы (см. рис. 2.11).

Рис. 2.10. Изменение формы позвонков.

Рис. 2.11. Общие элементы позвонков.

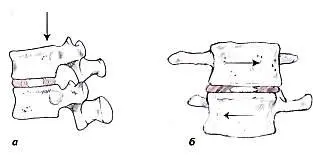

Продольные нагрузки, связанные с удержанием веса тела, а также осевое вращение (скручивающие движения) создают симметричную (аксиальную) нагрузку сжатия, которая придает ядру более плоскую форму. В ответ оно стремится к первоначальной форме, раздвигая позвонки (см. рис. 2.12).

Рис. 2.12. Продольная нагрузка, связанная с весом тела (а), и скручивающие движения (б) вызывают симметричное давление на ядро, придавая ему плоскую форму. Под воздействием фиброзного кольца ядро возвращается к сферической форме, раздвигая позвонки.

Если сила сжатия слишком высока, то ядро, стремясь избежать повреждения, выделяет часть своей жидкости в пористое тело позвонка. Когда нагрузка с позвоночника снимается, гидрофильное ядро вновь впитывает в себя жидкость, и диск возвращается к первоначальной толщине. Именно поэтому люди, вставая утром с постели, всегда несколько выше, чем по вечерам.

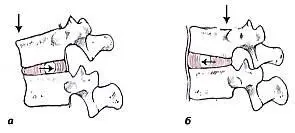

Сгибание, разгибание позвоночника и боковые наклоны создают асимметричную нагрузку на ядро, но результат оказывается таким же.

Как только позвонки начинают сближаться с одной стороны, ядро смещается в противоположном направлении, встречая сопротивление фиброзного кольца, которое заставляет его вернуться в нейтральное положение (см. рис. 2.13).

Рис. 2.13. Сгибание (а) и разгибание (б) позвоночника вызывают смещение ядра в противоположном направлении.

Этому противоположно направленному давлению помогают и продольные связки, проходящие с передней и задней стороны позвоночника по всей его длине. Передняя продольная связка тянется от передней поверхности крестца до затылочной кости и прочно прикрепляется к каждому межпозвоночному диску. Когда она растягивается при наклоне назад, то не только сама пытается вернуть позвоночник в нейтральное положение, но и оказывает при этом давление на каждый диск, заставляя ядро возвращаться к центру диска. То же самое происходит и с задней продольной связкой, которая растягивается при наклоне вперед. Она проходит от задней поверхности крестца до затылочной кости.

Каждое движение, оказывающее давление на переднюю колонну позвоночника, неизбежно вызывает напряжение в соответствующих связках, прикрепленных к его задней колонне. Их возвращение в исходное положение помогает силам внутреннего равновесия вернуть позвоночник в нейтральное положение.

Заметьте, что все эти действия совершаются без всякого участия мышечной, нервной и кровеносной систем. Другими словами, они не требуют расхода энергии.

Обычно считается, что позвоночник может совершать четыре вида движений — сгибание, разгибание, осевое вращение и боковое сгибание. Эти движения мы постоянно совершаем в повседневной жизни, наклоняясь, чтобы завязать шнурки (сгибание), доставая что-то с верхней полки (разгибание), поворачиваясь в машине, чтобы взять сумку с заднего сиденья (вращение) или засовывая руку в рукав пальто (боковое сгибание). Разумеется, в йоге существуют позы, в которых присутствуют все эти типы движений.

Однако если пристальнее присмотреться, то выясняется, что существует еще и пятая возможность — осевое растягивание. Это движение, как правило, не встречается в повседневной жизни. Ему приходится специально обучаться и выполнять его сознательно, потому что оно носит несколько неестественный характер.

Сгибание и разгибание, первичные и вторичные изгибы, вдох и выдох

Основным движением позвоночника является сгибание, которое соответствует его первичному изгибу. Как уже говорилось, первичным называется кифозный изгиб, присутствующий главным образом в грудном отделе позвоночника и отчасти в крестцовом. Не случайно поза йоги, в которой позвоночник согнут по всей длине, называется позой ребенка (см. рис. 2.14): она воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.

Рис. 2.14. Поза ребенка воспроизводит первичный изгиб позвоночника ребенка, находящегося в утробе матери.

Все выпуклости задней части тела можно рассматривать как следствия первичного изгиба.

Проще всего выявить эти выпуклости, определив, какие части тела соприкасаются с полом в позе шавасана, или мертвой позе (см. рис. 2.15, 2.16).

Рис. 2.15. В мертвой позе первичные выпуклости тела соприкасаются с полом (отмечены голубым цветом).

Рис. 2.16. Шавасана, вид снизу.

Показаны ответвления нервов симпатической системы (грудной отдел позвоночника) и парасимпатической системы (шейный и крестцовый отделы).

Это затылок, верхняя часть спины, крестец, задние части бедер, икры ног и пятки. Соответственно, в силу вторичных изгибов шея, поясница, задняя часть коленей и область ахилловых сухожилий не соприкасаются с полом.

С этой точки зрения сгибание позвоночника можно описать как увеличение первичных изгибов и уменьшение вторичных. Соответственно, разгибание позвоночника выражается в увеличении вторичных изгибов и уменьшении первичных.

Заметьте, что между движениями различных отделов позвоночника существует обратная зависимость. Чем больше вы увеличиваете первичные изгибы, тем больше уменьшаются вторичные, и наоборот.

Так, например, увеличение кифозного изгиба грудного отдела автоматически уменьшает лордозные изгибы в шейном и поясничном отделах.

Изучение движений

Примите удобное положение сидя и постарайтесь согнуть позвоночник в грудном отделе, наклоняя грудь вперед. Заметьте, что при этом выпрямляются шейный и позвоночный отделы. А теперь проделайте то же самое, но движение начинайте от головы. Вы заметите, что грудной и крестцовый отделы следуют за головой. То же самое происходит, если вы начнете наклон с нижней части туловища. Вы заметите, что при сгибании позвоночника вы непроизвольно делаете выдох.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: