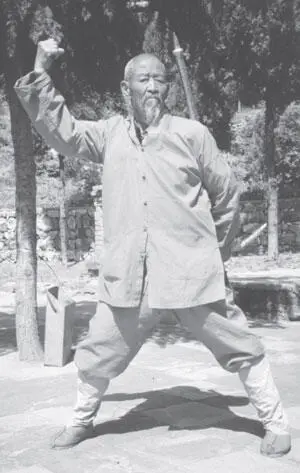

Ши Синъин - Уличное кунфу

- Название:Уличное кунфу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-08073-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ши Синъин - Уличное кунфу краткое содержание

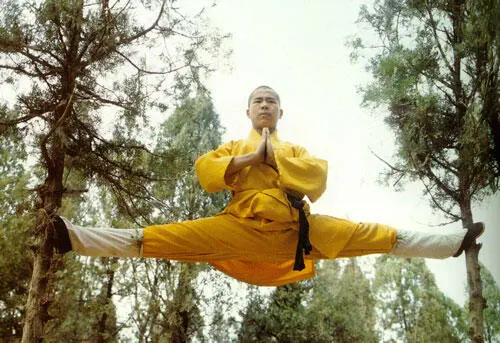

Книга Ши Синъина рассматривает эффективную технику кунфу применительно к целям самозащиты. Кунфу по праву считается одним из самых эффективных и реальных видов боевых искусств. В книге представлены действенные и практичные советы по самозащите, включая контроль ситуации, психическую готовность к бою, опережающую защиту, основы физической подготовки и многое другое, необходимое для самостоятельных тренировок, которые могут спасти вам жизнь, если вы подвергнетесь нападению.

Уличное кунфу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ветер истории

Истинная добродетель благородного мужа – гармоничное пестование своего духа и тела. Путь к этому предопределен древними мудрецами и зовется он кунфу. Наша задача – бережно сохраняя это искусство, постигать его сокровенно-утонченную сущность

ИГУАНЬ, мастер кунфу (XVIII в.)Ветер Истории причудливо переплетает правду и вымысел, миф и реальность, соединяет все в единый клубок необычайных и удивительных рассказов, называемых обычно историей кунфу. Повторенные сотнями рассказчиков на рыночных площадях, постоялых дворах, школах боевых искусств, они получили широкое хождение в народе. Естественно, что их достоверность не подвергалась ни малейшему сомнению. Скорее наоборот: чем больше необычайного было в этих рассказах, тем ближе они были сердцам слушателей и знатоков кунфу. Эти мифы постепенно, как кирпичики, складывали устную историю кунфу, отодвигали на задний план более пресную и поэтому менее интересную реальность.

Итак, история кунфу – это фактически миф об кунфу. Однако под пышным слоем вымысла мы можем обнаружить многое, что расскажет нам о самой сути китайских боевых искусств, неотделимых от психологии китайского народа, его мировосприятия, эстетических и философских воззрений, – одним словом, от всего того, что зовется культурным контекстом.

Что принес «бородатый варвар»?

В 520 г. (называют разные даты этого события – 486, 526, 527 г.) в Китай приходит 28-й патриарх буддизма Бодхидхарма, чье имя дословно означало «Учение о просветлении». По-китайски его имя транскрибировалось как «Путидамо», или просто «Дамо». Он пришел из Южной Индии, предположительно из Мадраса. Легенды рассказывают, что Дамо был сыном богатого индийского принца, однако оставил светские дела и посвятил себя колесу дхармы – буддийскому учению. Что же привело буддийского патриарха в Китай? По его мнению, буддизм в Китае понимается неправильно, его суть подвергается искажениям, внутреннее понимание подменяется чисто механическим ритуалом. Характерен и его знаменитый диалог, состоявшийся в столице государства Лян городе Цзиньлине (современный Нанкин) с императором У-ди. Император слыл большим поклонником буддизма, выделял деньги на сооружение пагод и монастырей, способствовал переписыванию сутр, давал подаяния монахам. Когда перед его троном предстал индийский миссионер, У-ди поинтересовался: «Велики ли мои заслуги и добродетель в совершении этих дел?». «Нет в них ни заслуг, ни добродетели», – кратко ответил монах. Удивленный император спросил: «Почему же нет ни заслуг, ни добродетели?». «Все это есть дела, совершаемые посредством деяния, – объяснил Дамо, – и в них в действительности не содержится ни заслуг, ни добродетели».

Искренность как высшее выражение внутреннего ритуала, чистота сердца были для Дамо критериями заслуг и добродетели. Деяние (вэй) как активное человеческое вмешательство в естественность внутреннего посыла и внутренней природы человека противопоставлялись недеянию (увэй) – следованию естественно-спонтанному ходу событий. Как говорилось в чань-буддизме, основателем которого и считается Дамо, «позволить вещам проявляться в их таковости».

Дамо учил: «Умиротвори свое сердце (дкунфу) в недеянии, и тогда внешняя форма естественно последует за этим в своих проявлениях». А один из патриархов Чань Хуэйнэн (638–713 гг.) продолжил эту мысль: «Следуй истинности своего сердца, а не внешним проявлениям дхарм».

Однако Дамо не был понят в парадоксальности и непривычности своего учения. Он удалился от двора императора государства Ляо, посетил соседнее государство Вэй. В городе Лояне, столице Вэй, его восхищение вызвала пагода монастыря Юннинсы (Вечного покоя). После этого Дамо удалился в монастырь Шаолиньсы – небольшую обитель, построенную недалеко от Лояна в провинции Хэнань на горе Суншань в уезде Дэнфэн. Монахи истощали себя долгим чтением сутр, уходя тем самым все дальше и дальше от истинного просветления. Прозрение собственной природы в ее истинности омрачалось начетничеством, верой в чужие слова, а не в веления собственного сердца.

Дамо объявил, что цель буддизма – прозреть сердце Будды, то есть реализовать Будду внутри себя. Таким образом, каждый в потенции является Буддой, нужно лишь разбудить его. Стать Буддой можно было «здесь и сейчас» в акте непосредственного восприятия истины, свободно и полно входящей в незамутненный разум буддиста. Истина передается вне слов в письменных наставлениях, а как светильник, переходящий от учителя к ученику.

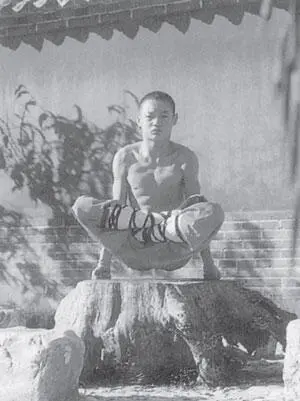

Монахи не поняли наставлений Бодхидхармы, и тот удалился в пещеру, расположенную недалеко от монастыря, где он, обратившись лицом к стене, провел в позе сидячего созерцания (цзочань) почти девять лет (по некоторым хроникам – десять). Патриарх погрузился в состояние глубокой медитации, но, как гласит легенда, лишь ОДНАЖДЫ он заснул. Проснувшись, Дамо в гневе вырвал себе ресницы и бросил их на землю. Из них выросли кусты ароматного чая, который пьют буддисты в периоды долгой медитации, взбодряя сознание. Отсюда берет свой смысл чайная церемония, пришедшая в XII в. из Китая в Японию вместе с чаньскими монахами.

Через девять лет созерцания стены монахи прониклись уважением к силе духа Дамо и того учения, которое он проповедовал. Но лишь двух людей согласился взять суровый патриарх в ученики – монахов Даоюя и Хуэйкэ, которым он передавал истину в течение пяти лет. По легенде, Хуэйкэ, который стал преемником первого патриарха, отрубил себе руку и положил ее перед Дамо, демонстрируя чистоту своих помыслов и решимость постигать учение чань.

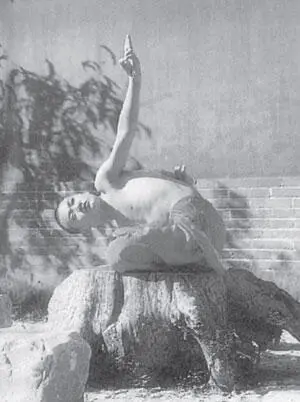

Большинство версий о возникновении кунфу так продолжают эту историю. Когда Дамо просидел девять лет, он не смог подняться из-за того, что его ноги потеряли возможность двигаться. Бодхидхарма, используя особый комплекс упражнений, восстановил себе двигательную активность ног и предписал монахам сочетать практику молчаливого созерцания с физическими упражнениями. Эти физические упражнения представляли собой комплексы приемов кулачного боя, владения монашеским посохом и дыхательно-медитативную практику. Первый комплекс, который возник в Шаолиньсы, был «18 рук архатов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: