Ши Синъин - Уличное кунфу

- Название:Уличное кунфу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Неоглори»36100ed1-bc2d-102c-a682-dfc644034242

- Год:2006

- Город:Ростов н/Д

- ISBN:5-222-08073-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ши Синъин - Уличное кунфу краткое содержание

Книга Ши Синъина рассматривает эффективную технику кунфу применительно к целям самозащиты. Кунфу по праву считается одним из самых эффективных и реальных видов боевых искусств. В книге представлены действенные и практичные советы по самозащите, включая контроль ситуации, психическую готовность к бою, опережающую защиту, основы физической подготовки и многое другое, необходимое для самостоятельных тренировок, которые могут спасти вам жизнь, если вы подвергнетесь нападению.

Уличное кунфу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Противник яростно напал, схватил запястье, не отпуская.

Используй же силу, поверни поясницу назад.

Толкни его ладонью с силой безграничной.

Семейный прием стремителен, как стрела.

Применяя его, посвященный в секрет, обретет утонченную сокровенность.

Каждому приему комплекса соответствовал такой стих, повторяемый во время выполнения таолу. Нетрудно заметить, что, помимо чисто технического весьма расплывчатого описания, он содержит момент психологического воздействия: заверения в чудесной эффективности приема, познание через технику утонченно-сокровенной сути кунфу, требование реализовать в себе определенный образ архата.

Экзаменаторы-наставники кунфу Шаолиньского монастыря могли без труда заметить не только малейший технический промах, но и попытку подделаться под необходимое внутреннее состояние, выполнить таолу как набор механически соединенных приемов, а не как выражение полноты душевных качеств и творческого вдохновения бойца.

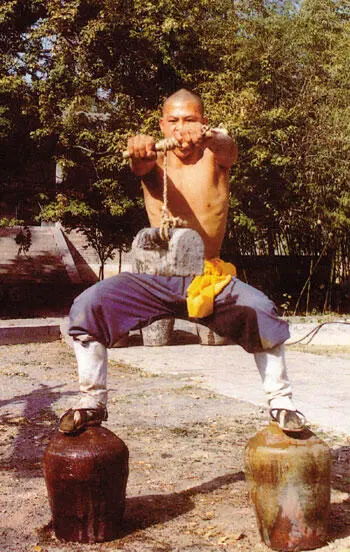

Составные части комплекса «13 врат» предусматривали удары ногами, заломы, удары различными частями кисти, атаки по болевым точкам, броски. Чтобы безошибочно выполнить такой комплекс и доказать возможность применения каждого приема в бою, требовалось не менее пятнадцати лет упорных тренировок, включавших нелегкие проверки по окончании каждого этапа занятий.

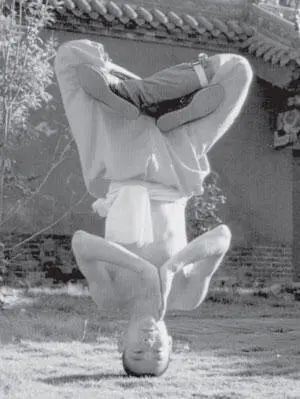

После того как осваивались основные стойки и передвижения, монахов заставляли ходить по высоким столбам, под которыми в землю были воткнуты заточенные бамбуковые палки. На этих же столбах, называемых «столбы сливы мэйхуа» за их причудливую конфигурацию, напоминавшую соцветие этого дерева, могли проводиться и учебные поединки, исполнялись таолу. Боец должен был передвигаться легко и незаметно, «как листок, падающий с дерева», а после прыжка приземляться на землю мягко, как журавль. Это умение проверялось следующим образом: на землю стлалась длинная полоса тончайшей рисовой бумаги. Боец должен был выполнить на ней все основные передвижения и даже таолу, не порвав бумагу ни в одном месте. Находились мастера, которые выполняли передвижения на тончайших фарфоровых чашечках и даже прыгали на них.

Легенды рассказывают, что каждый шаолиньский монах должен был сдать своеобразный выпускной экзамен. В подземелье монастыря был устроен лабиринт, в котором стояли механические куклы, сделанные из дерева (по другой версии – из бронзы), изображавшие восемнадцать последователей Будды, канонизированных китайской традицией, – архатов. Они располагались в два ряда в помещении, называемом «зал архатов», или «коридор деревянных людей». «Деревянные люди» были сконструированы таким образом, что могли выполнять несложные движения – бить рукой, ногой, палкой, мечом. Они располагались на разной высоте по кругу или квадрату и соединялись между собой. При открытии двери в зал они начинали по очереди выполнять движения. Одиннадцатым архатом являлся сам Дамо, фигура его располагалась лицом к стене и могла выполнить восемнадцать различных движений. Испытуемый должен был пройти через «коридор деревянных людей», что являлось очень сложным, и многие монахи падали под жестокими ударами архатов. После того как проходили коридор, испытание продолжалось. Монах должен был сдвинуть с места курильницу весом 75 кг – огромный, раскаленный докрасна чан, преграждавший выход из коридора. На этом экзамен считался завершенным.

Этот сюжет был пересказан на сотни ладов, созданы даже захватывающие фильмы про приключения монахов в этом «коридоре смерти». Однако коридор с архатами до сих пор не обнаружен, нет и лабиринта в монастыре… И все же экзамен действительно существовал и был не менее сложным, чем легендарный. Лучшие монахи-бойцы наносили испытуемому по очереди удары в полную силу. Согласимся, что удар человека, наделенного хитростью и умением, может быть намного опаснее, чем удар механической игрушки.

Методики тренировки Шаолиньского монастыря до сих пор неизвестны полностью, тем не менее мы знаем, что занятия подразделялись на общие и индивидуальные. На общих отрабатывались базовые упражнения и преподавались основные принципы; индивидуальные же предусматривали непосредственное общение ученика с наставником, освоение кунфу не только как метода боя, но и как духовного воспитания. Именно таким образом происходило обучение многим психорегулирующим упражнениям, которые подбирались строго индивидуально. Ряд из них позже был обобщен в «Трактате об изменениях в мышцах» и некоторых других, в которых описаны способы внутреннего мастерства.

Таинственный трактат

Одним из самых знаменитых трактатов, своеобразным учебником по кунфу считается «Трактат об изменениях в мышцах» («Ицзиньцзин»), составленный, согласно легенде, самим Бодхидхармой. Этот труд нередко приводится в качестве основного доказательства практики кунфу в Шаолиньском монастыре. Многие авторы в работах, посвященных истории кунфу, высказывают мнение, что именно в «Ицзиньцзине» изложены секреты ранних видов кунфу, представляющих комплекс приемов, которые преподавал сам Бодхидхарма монахам.

Даже при поверхностном прочтении нетрудно заметить, что трактат не имеет непосредственного отношения к кулачному бою, но является кратким иллюстрированным пособием, излагающим гимнастико-дыхательные методы, ряд из которых встречается в ранних даосских системах даоинь. История возникновения «Ицзиньцзиня» весьма необычна, и прочитать ее можно в двух предисловиях к нему. Первое из них составлено якобы монахом Ли Цзинем в 628 г., второе – южносунским деятелем Ню Гу в 1142 г., который, судя по его рассказу, был воином.

Излагая известную легенду о приходе Бодхидхармы в Шаолиньский монастырь, Ли Цзинь дополняет ее интересными подробностями. Дамо перед уходом из монастыря оставил железный ящик, в котором монахи обнаружили два свитка. Первый свиток оказался «Трактатом об омовении костного мозга» («Сисуйцзин»), его передали чаньскому патриарху и настоятелю монастыря Хуэйкэ. Знаменитый трактат нередко упоминался в более поздних трудах, а известные мастера кунфу пытались разгадать технику омовения костного мозга, предлагая свои варианты. Сам же трактат был утерян.

Второй рукописью, найденной в железном ящике, оказался «Ицзиньцзин», написанный на санскрите. Первоначально была переведена лишь малая часть его, поэтому монахи в своей практике часто отклонялись от истинных указаний, оставленных первопатриархом. Наконец, буддийский миссионер из Западной Индии, китайское имя которого было Паньцэмиди, сделал полный перевод трактата и передал его Цю Жанькэ, который, судя по его прозвищу «Бородатый пришелец», вероятно, также прибыл из Индии. Наконец, Цю отдал трактат в руки буддийского монаха Ли Цзиня. После этого следы «Ицзиньцзина» затерялись.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: