Марина Данилова - Школа Хорошего Зрения

- Название:Школа Хорошего Зрения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Selfpub.ru (неискл)

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марина Данилова - Школа Хорошего Зрения краткое содержание

Школа Хорошего Зрения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

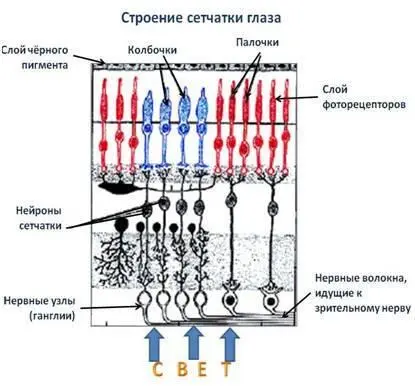

Палочки – их примерно 125 миллионов , расположены по всей поверхности сетчатки, причём на периферии их концентрация выше, чем в центральной части. Палочки не различают цветов, но обладают очень высокой чувствительностью в условиях слабой освещенности, обеспечивая так называемое сумеречное зрение .

Колбочки – их около 6,5 миллионов , отвечают за цветное (дневное) зрение, они концентрируются в центральной части сетчатки, особенно много их в желтом пятне и вокруг него. Колбочки здесь тесно прижаты друг к другу, и каждая из них связана с отдельным волокном зрительного нерва, который передает в мозг только ее сигналы, что обеспечивает высокую разрешающую способность центральной ямки. На периферии же одно волокно зрительного нерва связано с целой группой фоторецепторов, что также служит для повышения чувствительности.

Обычно в сетчатке различают десять слоев, причем светочувствительные клетки находятся в самом внутреннем ее слое. Более того, палочки и колбочки ориентированы к свету своими внутренними сегментами, не содержащими зрительного пигмента, а поглощение света, приводящее к возникновению нервных импульсов, начинается в наружных сегментах рецепторов.

Однако это вовсе не снижает чувствительности глаза к свету, потому что внутренние структуры сетчатки прозрачны для видимого света. Слой светочувствительных клеток граничит с пигментным эпителием, который поглощает остатки света, избавляя сетчатку от засветки лишним рассеянным светом.

Нейроны сетчатки, передающие сигналы в головной мозг, называются чувствительными, они собраны в нервных узлах, в ганглиозном 14 14 Ганглии – от греческого ганглион – узел.

слое сетчатки.

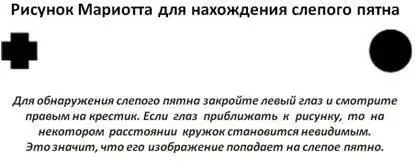

В месте вхождения зрительного нерва в глазное яблоко нет ни палочек, ни колбочек. Изображения предметов, возникающие на этом участке, не воспринимаются нами. Поэтому этот участок получил название слепое пятно. Слепое пятно легко обнаружить, закрыв левый глаз и смотря правым на крестик ( см. рисунок Мариотта для обнаружения слепого пятна ). Если глаз приближать к рисунку, то на некотором расстоянии кружок становится невидимым. Это значит, что его изображение попало на слепое пятно.

Разрешающая способность глаза, т. е. способность раздельно видеть две точки, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга, называется остротой зрения и связана с раздельным или слитным восприятием светового изображения этих точек на сетчатой оболочке глаза. Средний нормальный глаз видит четко две точки, разделенные углом всего в 1 градус на расстоянии около 5 метров от себя. Это соответствует расстоянию между изображениями на сетчатке примерно 5 микрон.

Действительно, в центральной ямке желтого пятна сетчатки, куда обычно фокусируется изображение хорошо освещенного предмета, на отрезке длиной 5 мкм сосредоточено в среднем 3 колбочки, так выполняется условие разрешения глаза: между двумя засвеченными колбочками, на которых формируются изображения точек, остается одна незасвеченная 15 15 В любом учебнике по оптике глаза можно ознакомиться с математическими доказательствами условий разрешения глаза, например, здесь [10], но для понимания сути зрения знание формул большого значения не имеет.

.

На самом деле, острота зрения – величина безразмерная. Но она зависит от многих факторов, например, от яркости фона. Еще имеет значение диаметр зрачка, возраст человека, уровень цветового и яркостного контраста между рассматриваемым объектом и фоном. При нормальном освещении острота зрения максимальна, когда изображение предмета попадает на центральную ямку сетчатки, где плотность колбочек наибольшая. В сумерках острота зрения максимальна при попадании света на тот участок сетчатки, где наибольшая плотность палочек, т. е. под углом примерно 20 0 от центральной ямки.

Естественно, встречаются люди, способные различать очень мелкие предметы на далёких расстояниях. У зорких людей острота зрения выше средней нормы, но не потому, что их глаз строит более крупное изображение на сетчатке. Просто в центральной ямке сетчатки такого человека колбочки расположены более плотно, чем у большинства людей, что и позволяет воспринимать изображение предметов, имеющих угловые размеры меньше 1 0 . Такое острое зрение часто называется орлиным и это совсем неслучайно.

Известно, что острота зрения орлов составляет 1000 процентов . Что же это действительно означает? И что же всё-таки они видят такого, что мы не видим?

Так вот, если пересчитать, то орлы имеют зрение, которое даёт возможность, например, разглядеть пятицентовую монету (русский аналог – монета достоинством два рубля, размером около 2 см ), сидя на противоположной трибуне футбольного поля.

Возникает вопрос, чем же зрение и глаза орлов отличаются от глаз других животных и человека? Оказывается, что не только плотность цвето– и световоспринимающих клеток сетчатки (тех самых палочек и колбочек в центральной ямке) являются причиной такого высокого зрения. Оказывается, оптика глаз всех птиц из семейства орлиных отличается очень крутым профилем роговицы и такой же формой хрусталика. Таким образом, «орлиное зрение» реально состоит из двух составляющих – гораздо более мелкие и плотно расположенные цвето– и световоспринимающие клетки сетчатки, с одной стороны, и оптическая система глаза, которая даёт возможность получить очень чёткое изображение на поверхности сетчатки [15].

Центральная фиксация

Глаз представляет собой миниатюрную камеру, во многом похожую на фотоаппарат. Однако в одном отношении между ними имеется существенное различие. Светочувствительная пленка в фотоаппарате одинаково чувствительна в каждой своей точке, сетчатка же глаза имеет точку максимальной чувствительности. Любая другая ее часть имеет меньшую чувствительность пропорционально удалению от этой точки. Эта точка максимальной чувствительности называется fovea centralis , что дословно переводится как центральная ямка.

В этом заключается принцип центральной фиксации нашего взгляда, а именно максимальной остроты зрения в точке максимальной чувствительности fovea . Почему этот вопрос такой важный?

Потому что именно от того, сохранена ли способность к центральной фиксации у глаз или нет, зависит их здоровье и острота зрения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: