Евгений Головихин - Рекомендации по особенностям формирование специальных двигательных и координационных качеств тхеквондистов на примере сборной команды России по тхэквондо (ВТФ): учебно-методическое пособие

- Название:Рекомендации по особенностям формирование специальных двигательных и координационных качеств тхеквондистов на примере сборной команды России по тхэквондо (ВТФ): учебно-методическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Авторское

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Головихин - Рекомендации по особенностям формирование специальных двигательных и координационных качеств тхеквондистов на примере сборной команды России по тхэквондо (ВТФ): учебно-методическое пособие краткое содержание

Данная книга позволит специалистам осмысленно использовать изученный учебный материал для грамотного построения тренировочного процесса.

Рекомендации по особенностям формирование специальных двигательных и координационных качеств тхеквондистов на примере сборной команды России по тхэквондо (ВТФ): учебно-методическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

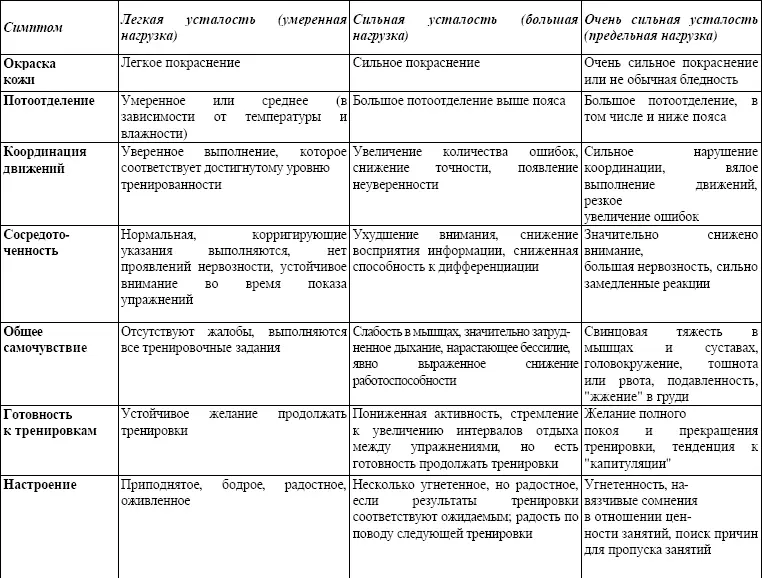

Последнее наиболее выражено после тяжелой развивающей работы. Наряду с этим существует и другая закономерность: каждая функция, даже отдельный ее показатель имеет собственную своеобразную динамику восстановления. Подобное явление неодновременного восстановления получило название гетерохронизма. Так, для восстановления аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) необходимо от нескольких секунд до нескольких минут, возвращение фосфоркреатина к исходным показателям затягивается на более продолжительное время, а гликоген возобновляется лишь через несколько часов (Яковлев, 1974).

Величина несогласованности восстановления отдельных функций во время отдыха зависит от возраста и тренированности человека. У детей и подростков она большая, в юношеском возрасте уменьшается, в 20—30-летнем возрасте достигает минимальных величин и стабилизируется. В пожилом возрасте снова начинает ухудшаться. Чем тренированность организма человека выше, тем более "крепкая дружба" связывает разные показатели восстановления, и наоборот, при низком уровне тренированности или при истощении "узы дружбы" становятся менее надежными, величина несогласованности увеличивается.

Продолжительность восстановления зависит, конечно, и от величины и характера физической нагрузки. Например, после выполнения статических усилий, в которых принимает участие небольшая группа мышц, продолжительность восстановления составляет несколько минут. После выполнения циклической работы высокой интенсивности в течение 8-10 мин восстановление затягивается до 20 мин и больше, а после марафонского бега – до нескольких суток.

Строго говоря, термин "восстановление" не совсем корректный. Дело в том, что в интервале отдыха происходит не восстановление функций к исходному уровню, а переход их к новому состоянию. Восстановление израсходованных во время работы ресурсов происходит не до исходного уровня, а с некоторым излишком. Это называется суперкомпенсацией. Явление суперкомпенсации возникает тогда, когда тренировочные воздействия отвечают потенциальным возможностям организма. Вследствие суперкомпенсации израсходованных ресурсов возрастает тренированность. И наоборот, если тренировочные воздействия систематически превышают потенциальные возможности организма, израсходованные ресурсы не успевают возобновляться. Наступает истощение организма и, как следствие, значительное падение тренированности. Определение адекватной продолжительности отдыха между повторениями конкретного упражнения или между разными упражнениями в занятии позволяет получить необходимые тренировочные воздействия и способствовать решению конкретной педагогической задачи.

Г.Фольборт (1958) установил, что восстановление функционального потенциала протекает волнообразно по типу затухающей кривой. При значительных повторных нагрузках, в зависимости от продолжительности интервалов отдыха между ними, может развиваться или тренированность или хроническое истощение организма.

В соответствии с динамикой восстановления после тренировочной нагрузки различают четыре разновидности интервалов отдыха по продолжительности: жесткий, относительно полный, экстремальный, полный.

Жесткий интервал отдыха – следующее упражнение выполняется в фазе недовосстановления оперативной работоспособности. В физиологии этот интервал отдыха принято называть "действенная пауза". Под "действенной паузой" между двумя фазами нагрузки понимается такая, при которой после упражнения ЧСС от 180–200 снижается до 140–120 уд-мин ' за 45–90 с у хорошо тренированных и за 60– 120 с у нетренированных людей (Кетйе Н и др., 1962). Такой интервал отдыха применяется при развитии разных видов выносливости. Значительная усталость, вследствие кумулятивного влияния многоразовых повторений упражнения, вызовет в фазе отдыха адекватные перестройки в организме и способствует возрастанию выносливости. Вместе с тем следует предостеречь, что неадекватные индивидуальным возможностям нагрузки в этом режиме могут привести к истощению организма.

Относительно полный интервал отдыха – оперативная работоспособность возвратилась к исходному уровню. Тренировочное влияние такого сочетания нагрузок и отдыха проявляется в качестве кумулятивного эффекта суперкомпенсации после выполнения серии упражнений для развития таких комплексных двигательных качеств, как скоростная и силовая выносливость и при совершенствовании в технике выполнения физических упражнений. Продолжительность этого интервала отдыха составляет 60-120 с у хорошо тренированных спортсменов и 90-180 с у нетренированных людей. Довольно надежную информацию о состоянии оперативной работоспособности дает контроль за динамикой ЧСС: 110–120 сокращений сердца в минуту после предшествующего напряженного упражнения свидетельствуют об относительно полном восстановлении оперативной работоспособности конкретного человека.

Экстремальный интервал отдыха – оперативная работоспособность выше исходной. Наиболее эффективный при обучении технике физических упражнений, развитии силовых, скоростно-силовых и координационных качеств, а также максимальной скорости и способности к ускорению в циклических физических упражнениях. После выполнения упражнений с максимальной и субмаксимальной интенсивностью его продолжительность в среднем составляет от 2–3 до 4 —5 мин у хорошо тренированных спортсменов и до 6–8 мин у недостаточно тренированных людей.

При выполнении физических упражнений продолжительностью свыше 5–6 с с максимальной или субмаксимальной интенсивностью довольно объективную информацию о состоянии оперативной работоспособности дает контроль за динамикой ЧСС. Фаза суперкомпенсации наступает при ЧСС от 110 до 90 уд-мин. Для тех, кто имеет достаточный опыт занятий физическими упражнениями, надежным критерием сверхвосстановления оперативной работоспособности может также служить ощущение субъективной готовности к повторному выполнению упражнения.

Однако следует предостеречь, что фаза суперкомпенсации оперативной работоспособности не является обязательным спутником периода восстановление (В. Волков, 1977). Она, как правило, наблюдается после первых попыток в упражнениях, которые сопровождаются значительной усталостью.

Поэтому такие задания целесообразно выполнять сериями. В одной серии выполняют 3–4 повторения конкретного или разных упражнений. Количество серий обусловливается уровнем тренированности человека. Между сериями применяется полный интервал отдыха.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: