Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Название:Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-060-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? краткое содержание

Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К тому же есть пенсионеры – самые богатые в деревне люди, имеющие регулярный доход. У них можно подработать (это раньше помогали соседям бесплатно, теперь все за деньги).

Рисунок 2.3.2. Село Кривцы на севере Косинского района КПАО

Кроме грибов и ягод ничего не продают, так как вывезти отсюда что-либо очень трудно, никто из перекупщиков в Кривцы не добирается. Но технический спирт добирается. И умирают целыми семьями, о чем рассказывают привычно и спокойно. Кроме как на спирт, хлеб, сахар и крупы, денег местным жителям надо немного. В их хозяйствах – всего по чуть-чуть: картошка так, чтобы хватило до следующего урожая себе и на прокорм скоту, капуста, свекла и прочие овощи. Здесь тоже главная забота – заготовка сена, от этого зависит, будет ли скотина сыта, а значит, будет ли молоко. Больше одной коровы никто не держит, но и ее приходится зимой кормить картошкой, так как нет концентрированных кормов. А зимы здесь долгие. Поэтому скот слабый и молока дает мало. Мелкого скота и птицы нет, так как одолевают волки.

И живут в этом замкнутом мире в том числе и относительно молодые люди. Ничего не хотят, потому что все, кто к чему-то стремился, давно уехали, а оставшиеся живут в гармонии со своим хозяйством и окружающей природой. Наш приход произвел полный переполох, собрав всю деревню, а на живую англичанку смотрели, как на заезжую знаменитость.

Без дорог, на байдарке

Туристы часто сплавляются по Койве, любуясь красотами природы и проскальзывая мимо местной жизни и быта тех, кто доживает здесь свой век.

В предгорном Горнозаводском районе на востоке Пермской области 99 % территории занимает лес, а сельхозпредприятий нет совсем. Преобладают либо поселения при старых металлургических заводах, которые раньше так и называли – заводами (см.: Семенов-Тян-Шанский 1910), либо спецпоселения. Их «второе дыхание» после отъезда тех, кого сюда ссылали в сталинские времена, было связано преимущественно с лесоразработками. Новый кризис спецпоселений наступил в 1990-х годах, когда обанкротились и закрылись почти все леспромхозы района. Все, кто мог, уехали. В полусгнивших черных избах доживают свой век пенсионеры. В некоторых поселках осталось несколько десятков человек, а где-то – один-два (рис. 2.3.3).

Рисунок 2.3.3. Наступление леса на бывшую деревню

Но те поселения, в которых располагались какие-либо административные органы (центры леспромхозов и т. п.) или – прежде – мелкие промышленные предприятия (добывающие или металлургические), в изобилии разбросанные в заводском Предуралье, сохранились. Для их изучения мы совместно с коллегами из Пермского университета сплавлялись на байдарках по рекам Койва и Чусовая.

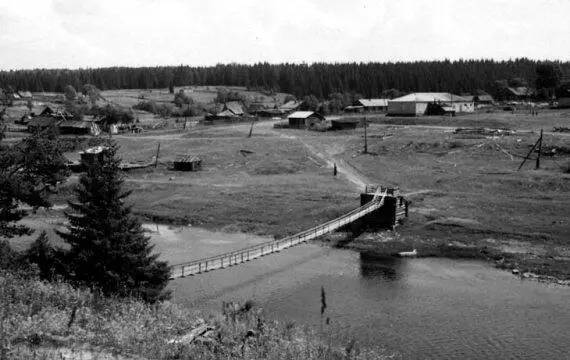

К селу Усть-Тырым ведет только подвесной мост через реку Койва (рис. 2.3.4). Проехать в село можно лишь зимой, когда река замерзает. Поэтому и единственный магазинчик расположен не в селе, а на другом берегу реки, где обрывается разъезженная, ухабистая, доступная только для вездеходов и грузовиков дорога. Впрочем, когда мы приехали, магазин уже был закрыт много дней из-за отсутствия в селе электричества: в очередной раз кто-то срезал провода, чтобы сдать их в пункт приема цветных металлов. В селе до сих пор живет 80 человек. Больше половины домов разрушено. Страшный вид торчащих бревен и останков домов резко контрастирует с красивой природой. Здесь начинается Урал. Предгорья еще невысоки, но река Койва прорезала глубокую долину, а крутые берега поросли хвойными лесами, среди которых неожиданно появляются живописные обрывы и каменные останцы. Около 40 лет тому назад здесь добывали алмазы, реку проходила драга, которая оставила за собой извилистое русло, множество речных рукавов, островов. Туристы часто сплавляются по Койве, проскальзывая мимо реальной жизни этих мест. Но нас интересовал убогий быт тех, кто доживает здесь свой век.

80 % местного населения – пенсионеры. Значительная их часть – это дети тех, кто был сослан сюда в 1930-е годы. Некоторые уже переехали в Горнозаводск, но сохранили дома и приезжают сюда на лето (т. е. по существу являются дачниками). Старики ведут нехитрое хозяйство с обязательной картошкой. На все село – 20 коров, ведь при таком удалении от мира корова – главная кормилица. Большая семья только одна – у Рустама Рафитова, татарина, который держит двух быков, одну корову и козу. Живет только своим личным подсобным хозяйством. Прежде работал в леспромхозе, теперь работать негде. Никто ничего не продает, разве только односельчанам. Зимой тоже перебиваются тем, что сумеют запасти, включая и грибы с ягодами. Но главная проблема – негде учить детей, ближайшая школа – за много километров по бездорожью. Вот и приходится детям жить в интернате.

Рисунок 2.3.4. Подвесной мост через реку Койва и поселок Усть-Тырым

Совсем иная жизнь в пос. Кусье-Александровское, ниже по течению Койвы, выросшем на базе старого, уже давно не работающего металлургического завода. Здесь проживает 1,9 тыс. человек. До Горнозаводска идет хорошая дорога, поэтому в селе есть и городские дачники. Село производит совсем иное впечатление: дома прибранные, ухоженные, у дома часто можно увидеть машину, а то и трактор. Каждая третья семья имеет корову. В 1998 году специальным постановлением из государственного лесного фонда было изъято 173 га не заросшей лесом после вырубок земли для передачи поселковой администрации под сенокосы для населения. Теперь в аренду раздаются участки площадью до I га. Тем не менее и здесь свое хозяйство существует в основном для самоснабжения. Две трети опрошенных ответили, что не продают свою продукцию. Остальные продают излишки (не более 25 %) – преимущественно своим односельчанам или дачникам.

Итак, экономика в сельской местности на большей части этих красивейших мест в северных районах Предуралья постепенно умирает.

И сельское, и лесное, и прочее хозяйство в широкой дуге районов от КПАО до востока Пермской области находятся в очень тяжелом депрессивном состоянии. Вопрос о том, какое хозяйство здесь может выжить, стал очень актуальным. При социализме оно во многом базировалось на командном ресурсе и больших дотациях государства, включая и закупки всей сельскохозяйственной продукции и леса государством, независимо от их себестоимости и качества. Теперь при десятках номинально существующих предприятий пятую часть всей сельскохозяйственной продукции КПАО дают два крупнейших колхоза, расположенных в пригородном районе недалеко от столицы округа Кудымкара. Причем одно из них прибыльно даже без дотаций. Значит, сама организация производства на больших предприятиях в удаленных районах была нежизнеспособна. Сейчас люди выживают, как могут, окуклившись в своем индивидуальном хозяйстве, и будущее таких районов связано, видимо, с мелкими хозяйствами. Хватило бы только человеческого потенциала для спасения освоенного пространства от наступления тайги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: