Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Название:Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-98379-060-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джудит Пэллот - Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? краткое содержание

Неизвестное сельское хозяйство, или Зачем нужна корова? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И хотя в 1965 году в СССР было всего 12 тыс. совхозов (и 37 тыс. колхозов; см.: Сельское хозяйство СССР 1988:6–7), с учетом того, что совхозы были намного крупнее колхозов (достаточно сказать, что в среднем на один колхоз приходилось 6,6 тыс. га угодий, а на один совхоз – 24,6 тыс. га), эта акция затрагивала значительную часть сельского населения. Кроме того, как и любая кампания, насильственное сокращение ЛПХ в совхозах захватило и колхозы. Оно коснулось даже дачников. Запрещалось использование садоводческих и дачных участков «в целях наживы и обогащения» (Личное подсобное 1981:139).

Параллельно были увеличены налоги на скот и посадки. Началось очередное гонение на «новых кулаков» – «кулаком» объявлялся любой, кто пытался вести добротное сельское хозяйство, а тем более продавать свою продукцию.

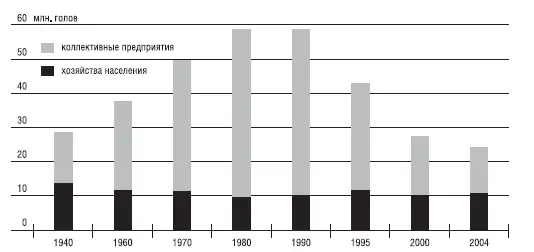

Во второй половине 1970-х годов давление на личные подсобные хозяйства несколько ослабло. Приусадебные участки слегка расширились, хотя все равно составляли мизерную долю сельскохозяйственных угодий (табл. 1.3.1). Несмотря на специальные постановления ЦК КПСС и Совета министров о мерах по развитию личного подсобного хозяйства, до 1990 года увеличить его роль в производстве так и не удалось. Отчасти это было связано и с уменьшением сельского населения, его активной миграцией в города, приведшей к сильной депопуляции сельской местности во многих регионах, особенно в Нечерноземье. Держать индивидуальное хозяйство, а особенно скот стало просто некому. Недаром при постоянном уменьшении поголовья крупного рогатого скота (КРС) у населения – с 13,6 млн. голов в 1940 году до и, 5 млн. в 1960-м и далее до 9 млн. в 1980-м (рис. 1.3.1) – число голов КРС на 100 сельских жителей оставалось в течение тех же лет почти постоянным и колебалось от 23 до 21. Сказывались также и относительно стабильные зарплаты в колхозах и совхозах, которые к 1990 году практически сравнялись с городскими.

Но даже при некотором ослаблении гонений, усиленный контроль за частным хозяйством продолжался. И даже в годы перестройки, во второй половине 1980-х годов, в постановлении «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами» (1986) в качестве таких мер предлагались пресечение «спекуляции» на колхозных рынках, усиление контроля за соблюдением установленных норм содержания скота в личных подсобных хозяйствах и т. п. Особенно большое раздражение вызывали товарные специализированные индивидуальные хозяйства, занимающиеся выращиванием овощей, цветов. Дело доходило до специальных рейдов местных властей, которые ломали теплицы, вырывали растения. Кое-кто из руководителей на местах в беседах с нами со стыдом вспоминали те не такие уж далекие времена. Но тогда частники, работающие на рынок, вызывали искренний гнев начальства (а порой и соседей), нарушая уравнительные социалистические нормы общежития.

Рисунок 1.3.1. Поголовье крупного рогатого скота в коллективных предприятиях и в хозяйствах населения, 1940–2004, млн. голов

Источники: Российский статистический ежегодник 1996: 580; Народное хозяйство РСФСР 1987: 157, 163, 179; Основные показатели 2004а: 17.

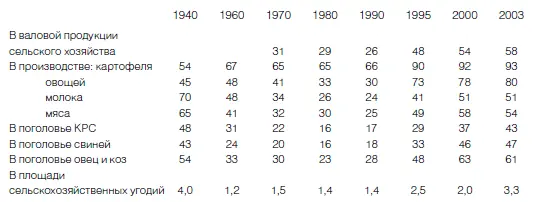

Таблица 1.3.1. Доля хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции, 1940–2003, %

Источники: Земельный фонд 1961; Российский статистический ежегодник 1996; Сельское хозяйство 2002; Сельскохозяйственная деятельность 2003; Основные показатели 2004а.

Несмотря на 70 лет искоренения частного хозяйства, оно оказалось бессмертно. К 1990 году индивидуальные хозяйства, включая сады и огороды, производили около 1/4 всей агропродукции страны, хотя их регистрируемые статистикой земли составляли всего 1,4 % угодий. Доля хозяйств населения была особенно велика в производстве картофеля (66 %), по остальным продуктам в 1980-х годах она составляла 25–30 %. В 2003 году индивидуальные хозяйства производили уже 58 % продукции (см. табл. 1.3.1), в том числе более 50 % молока и мяса, почти весь картофель и 80 % овощей (Основные показатели 2004а: 5–6). В отличие от крупных предприятий, они сохранили и даже увеличили поголовье частного скота (см. рис. 1.3.1), спасая тем самым животноводство в России.

Урбанизация и хозяйства населения

Оторвать сельских жителей от их огорода путем предоставления им городского жилья не удалось.

Поскольку подавляющая часть сельского населения была занята в сельском хозяйстве, от колхозов и совхозов во многом зависели и условия его жизни. А колхозы и совхозы стремились к централизации управления и укрупнению сельских поселений. Держать фермы в удаленных небольших деревнях Нечерноземья, гонять туда технику, чтобы пахать небольшие поля, – все это было невыгодно крупным предприятиям, нацеленным на концентрацию производства в одном месте, в центральной усадьбе. Кроме того, советская власть всегда отдавала предпочтение городу – родине пролетариата – и господствующей идеей долго оставалась идея превосходства городского образа жизни над сельским, которая восходила к известному высказыванию К. Маркса «об идиотизме сельской жизни». Результатом всего этого стало строительство городского жилья в деревне и связанное с ним укрупнение деревень. Это имело прямые следствия для индивидуальных хозяйств. Большинство деревень, особенно в Нечерноземье, имело население менее 100 человек, а приемлемая экономическая эффективность строительства многоквартирных домов достигалась при населении более 1000 человек (Смирнов 1961; Кончуков 1972). Поэтому в 1960-1970-х годах власти взяли курс на концентрацию населения в центральных поселках. Политическим следствием этого решения стало разделение деревень на «перспективные» и «неперспективные», т. е. приговоренные к вымиранию. В 1970 году число последних составляло 85 % (Балезин 1972). В некоторых областях, например в Кировской, за 3 года было переселено 1770 деревень (Пэллот 2002). Развитие «перспективных» деревень должно было идти по планам, которые оказывались слепками с городских планов. Новые деревни состояли из геометрически расчерченных улиц, безликих трех– и пятиэтажных домов. При этом считалось, что огороды работникам агропредприятий не нужны, и они не были предусмотрены планом застройки, но кварталы многоэтажек тут же обрастали крошечными огородиками, сначала на самозахваченных землях, впоследствии – на выделяемых властями, и скотными дворами со стогами сена. Попытки вынести огороды за пределы села вызывали недовольство: люди хотели жить рядом с огородом и держать скот, который требовал постоянного присмотра. Тут же строили и погреба, так как отсутствие в многоквартирных домах складских помещений нарушало весь уклад жизни людей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: