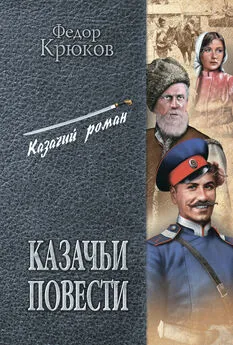

Федор Крюков - Казачьи повести (сборник)

- Название:Казачьи повести (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-7382-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Крюков - Казачьи повести (сборник) краткое содержание

Издавался в основном до революции 1917 года. Помещенные в книге произведения дают представление о ярком и своеобразном донском быте, в них колоритно отображена жизнь казачьих станиц, российской глубинки.

Казачьи повести (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Путь к писательству оказался для него не легким и не прямым. В год окончания института, 1892-й, голодный и холерный, картины всесветного бедствия – что нижегородских сеятелей, что донских хлеборобов-казаков и их соседей «хохликов», – как шутил Крюков, – очень подействовали на 22-летнего выпускника, и он всерьез раздумался: надо идти «в народ» ради реальной ему помощи; а сделать это лучше всего в роли простого и близкого к селянину-хлебопашцу иерея… Время еще дышало могучими народническими порывами, пусть даже воплощающимися в не такую уж худую теорию «малых дел»: истовые хранители наследства еще досиживали свои сроки по тюремным замкам, маялись в архангелогородских или якутских ссылочных тмутараканях, но их идейный и нравственный настрой торжественно и чудно вливался в поколение сыновей и младших братьев, – крюковских ровесников [4] Г.В. Плеханов глубоко и проницательно отчеркнул различия в мощном полувековом исконно российском движении: «Народничество как литературное течение, стремящееся к исследованию и правильному истолкованию народной жизни, – совсем не то, что народничество как социальное учение, указывающее путь „ко всеобщему благополучию“» (Избранные философские произведения, т. V. М., 1958, с. 71).

, и особенно через журналы и газеты, как тогда говорилось, определенного направления. Конечно, священником полнокровный, общественно активный и склонный к художественному видению мира Крюков не стал, ему ближе была муза «мести и печали», нежели духовная проповедь. Однако молодые порывы и симпатии нашли-таки отражение в творчестве и ранних и зрелых лет («К источнику исцелений», 1904, «Воины-черноризцы», 1911, «Без огня», 1912, «Сеть мирская», 1912, «О пастыре добром», 1915, и др.), – и прежде всего в характерах близких к народу, душевно чутких священников, монахов. Один из обаятельных образов – воина-священнослужителя – нарисован Крюковым в последнем очерке-воспоминании: его земляк Филипп Петрович Горбаневский в трудную минуту боя – с крестом в руках – пошел впереди атакующей цепи и пал смертью героя вместе с другими офицерами и солдатами.

Одной из важнейших своих задач беллетриста, и в первую очередь публициста, Крюков считал развенчание легитимистского мифа об однородности казачества, его искренней и полной преданности «престол-отечеству». В некоторых своих вещах поры 1-й русской революции, например в очерках «О казаках» (1907), он касается проблемы, что такое «казак истинный», а кто такие «казаки наизнанку» [5] Парадокс истории: когда в первую революцию его клеймили этой кличкой, – Крюков обижался; через десяток лет, уже находясь в белом стане, лепил в донской печати клеймо «ненастоящих», «лжепатриотов» тем казакам, которые отступились от «заветов отцов», «традиций тихого Дона». Крюков же и выказал истинное бесстрашие в отстаивании своих убеждений, его не пугало и самое суровое возмездие за них. В пору «расказачивания», с жутким институтом заложников, реквизициями, бессудными казнями, оказался в руках своих политических врагов, провел ночь в «тигулевке», столь ярко описанной им в эпилоге рассказа «В родных местах». На следующий день его доставили в Усть-Медведицкую, грозя пустить «в расход», но ему повезло – в штабе соединения оказался давний друг, а теперь красный командир Ф. К. Миронов, однако и ему не удалось уговорить Крюкова «остаться писателем», выйти из войны… И хотя ответил отказом, его отпустили, и он продолжил борьбу. Как трагически развела давних друзей классовая война, свидетельствует эпизод их дружбы: в конце 1906 года подъесаул Миронов дарит фотографию свою Крюкову: «Дорогому борцу за счастье и светлую долю русского народа… Автономия донских казаков будет нашим девизом, и на этой платформе лягут наши головы». Трагизм этих двух судеб превосходит романтические придумки: воевали в разных странах – но равно настигла трагедия сурового времени.

. «До сих пор, – пишет автор, – казачество почиталось… девственным, свободным от политики, от мысли, от рассуждений, послушным и исполнительно преданным. Оно прославлялось и в патриотических стихах, и в патриотической прозе, и в речах высокопоставленных ораторов…

Нам не надо конституций,

Мы республик не хотим,

Не дадим продать Россию,

Царский трон мы защитим!..»

И вот последовало возмущение казачьих станиц из-за использования донских казаков в полицейских целях против восставшего народа, – правительство принуждено было отказаться от своих планов. И с ликованием отмечал Крюков: все станицы просили – Усть-Медведица требовала. С болью пишет очеркист о «расслоении казачьей массы»; а что объединяет ее, в чем суть «казарменно-полицейской спайки»? Неужто красные лампасы? Так они для одних «источник выгод, почестей, доходов», для других – «тяжкое иго и бремя неудобоносимое».

Социальная поляризация достигла своего апогея: чиновничьи должности заняли «хозяйственные мужички», расплодились торговцы, кулаки, ростовщики – и все в лампасах, есть и безлошадный опустившийся казак, нравственно раздавленный нищетой своей: он мечтает о службе в полицейских стражниках «как о кладе» [6] Такого вывел Крюков в ярком рассказе «На речке лазоревой».

. И есть группа людей, казаков, не носящих лампасы, – «ряженых», по терминологии старых урядников: учителя, юристы, врачи, интеллигентные офицеры и священники. Они особенно близки по духу автору, и прежде всего тем, что он как народный социалист стоит на позиции отнятия земли у помещиков и крупных землевладельцев и – непременно без выкупа [7] Цит. по: Крюков Ф.Д. О казаках. – Русское богатство, 1908, № 4, с. 25–47.

.

Вообще для личности Крюкова характерно полное отсутствие двойственности – натура прямая, искренняя, художническая, человек, исполненный безграничного доброжелательства. И когда в 1906 году он выступил одним из создателей легальной партии народных социалистов, ее политическая программа и идейно-нравственная направленность творчества писателя явили полное единство.

«Народное благо – такова цель, к которой мы стремимся», – заявляла партия энесов. Путь к нему пролегает через общий труд – он и является гарантией прав личности, общества, всего народа от посягательств со стороны и классов и индивидуумов. Народное государство должно быть трудовым, и сплочение всех трудящихся в одно солидарное целое может произойти только в государстве социалистическом. Самоценность и верховенство личности требуют равенства в обществе. Частная собственность на землю и богатства природы представляется недопустимой, нравственно неприемлемой: лишь сделав всю землю, все орудия и материалы, все средства производства общим достоянием, это государство излечится от язв безработицы, рантьеров. Кроме классовой борьбы партиец не вправе игнорировать другие виды борьбы. Нельзя придавать программе классовый характер. Лишь объединив все трудящиеся массы в одном властном стремлении, можно осуществить свои идеи. Интеллигенция должна считать себя неоплатным должником народа. Рожденная пятым годом Программа решительно заявляла: «Ни одна еще революция не проходила под знаменем таких высоких идеалов, как русская. Еще не было случая, чтобы такой высокий подъем революционной энергии трудового народа совпадал с таким широким распространением в его среде сознательной мысли». Будущая же революция, вопреки утверждениям политических оппонентов, будто она совершится в пользу капитализма, который был верным союзником самодержавия и теперь не решится изменить ему, – произойдет под знаменем социализма; для нее есть лишь один выход: восстановить права личности и обеспечить интересы трудового народа. Это и будет главной задачей будущей революции [8] Пешехонов А.В. Исторические предпосылки к нашей платформе. – Русское богатство, 1906, № 6, с. 165–166.

.

Интервал:

Закладка: