Array Антология - Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.

- Название:Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-90670-527-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Антология - Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. краткое содержание

Ученому удалось дать краткие, но достаточно репрезентативные характеристики включенных в Антологию авторов, выбрать из обширного литературного наследия писателей Ди-Пи и второй волны эмиграции наиболее характерные произведения (или фрагменты больших романов и повестей) дающие представление о творческой индивидуальности каждого художника.

Значительная часть авторов до сих пор неизвестна на родине. Антология В.В. Агеносова восполняет существенный пробел в истории русской литературы XX столетия.

Книга рассчитана на любителей отечественной словесности, студентов и преподавателей гуманитарных вузов, исследователей культуры и литературы русской послевоенной диаспоры.

Восставшие из небытия. Антология писателей Ди-Пи и второй эмиграции. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

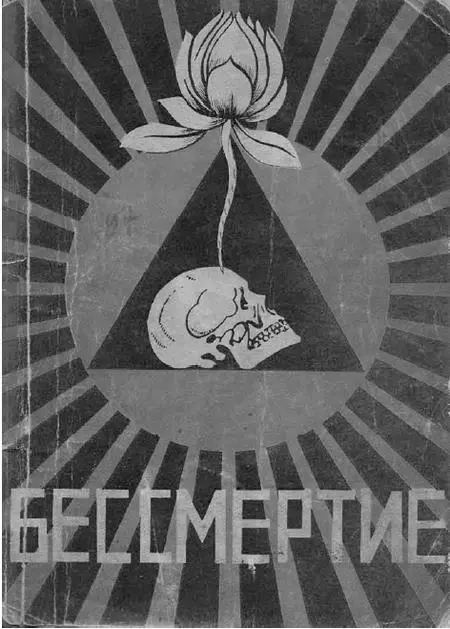

В 1947 году в Шонбахе вышел сатирический сборник «Бессмертие», автор которого скрылся под псевдонимом Гр. Ал. де Ивановский [44] Gr. Al. de-Twanovcky. Бессмертие (юмор, сатира. чистое искусство). – Шонбах: Содружество писателей «Свет», 1947. 99 с. Книга принадлежала В.В. Колосовичу и в данное время находится в моей личной коллекции.

. Все 14 рассказов книги датированы 1933–1947 годами и в основном посвящены жизни в СССР.

Годом раньше крайне малым тиражом вышла «Дипилогическая азбука» И. Сабуровой – наиболее значительное сатирическое произведение второй эмиграции, полное горечи и юмора [45] Сабурова Ирина. Дипилогическая азбука. – Мюнхен, 1946. Единственный известный автору экземпляр книги имеется в коллекции Е.В. Витковского. Позднее «Азбука» вошла в книгу И. Сабуровой «О нас» (Мюнхен, 1972).

.

По мере того, как вчерашние ди-пийцы обретали новую родину, сатирики и юмористы всё больше обращались к воспоминаниям о своей вчерашней жизни в СССР или к событиям, происходящим в СССР сегодня.

Наряду с жанром афоризмов появлялись рассказы, стихотворные фельетоны, надписи под карикатурами, пародии. Синтез всех названных жанров присутствовал в журнале «Сатирикон» [46] Выходил с мая 1952 по 1953. Всего 25 номеров для эмигрантского читателя. В 26-м – 4 тонких листа – сказано, что журнал в дальнейшем будет предназначен для читателей «за железным занавесом». В № 1 указаны чл. редколлегии: Ф. Тарасов, А. Михайлов, С. Юрасов. С № 2 названы они же (Ф.Тарасов – гл. редактор) и дополнительно Н. Градобоев, И. Ирклеев, Н. Ирколин, Г. Климов. Журнал имел широкое распространение в США, Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Чили, Франции, Австрии, Иране, Марокко, Норвегии, Австрии, т. е. практически во всех странах, где существовала русская диаспора.

, издававшемся в 1952–1953 гг. в Германии.

Из авторов журнала заслуживают упоминания Николай Олин (Меньчуков), Юрий Большухин, Илья Ирклеев.

Сборник сатирических рассказов издал Леонид Богданов [47] Богданов Леонид. Без социалистического реализма: сб. юмористических рассказов. – Мюнхен: изд. ЦОПЭ, 1961. – С. 12–17.

.

Лучшие произведения юмористов и сатириков собраны в Антологии Б. Филиппова и В. Медиша [48] Юмор и сатира послереволюционной России: Антология: В 2 т. / Сост. Борис Филиппов при участии Вадима Медиша. T. 1. – Лондон, 1983.

, что избавляет нас как от необходимости подробно характеризовать это явление, так и включать тех или иных авторов в нашу и без того большую Антологию.

По единодушному мнению критики, наибольший вклад в развитие русской литературы второй волны русской эмиграции принадлежит поэтам. Характерно, что именно поэзия представлена в вышедших на Западе и в России антологиях, наиболее значительные из которых составлены Т. Фесенко [49] Содружество: Из современной поэзии Русского Зарубежья. – Вашингтон, 1966.-562 с.

, В. Синкевич и В. Шаталовым [50] Берега: Стихи поэтов второй эмиграции. – Филадельфия, 1992. – 290 с.

, В. Крейдом [51] «Вернуться в Россию стихами»: 200 поэтов эмиграции. – М., 1995. – 688 с.

(США) и Е. Витковским [52] «Мы жили тогда на планете другой…»: Антология поэзии русского зарубежья: 1920–1990. Кн. 4. – М., 1997. – 383 с.

(Россия). Биографические сведения о поэтах второй волны и краткие характеристики их творческой индивидуальности содержит второй раздел «Словаря поэтов русского зарубежья», написанный В.А. Синкевич [53] Словарь поэтов русского зарубежья / Под общей ред. В. Крейда. – СПб., 1999. С. 282–346. Из 400 имен поэтов, удостоившихся словарной статьи в этом издании, 40 – авторы второй волны.

.

Типологический анализ первых авторских поэтических сборников показывает, что почти все поэты второй волны начинали с политических, часто даже сатирических стихов. Иван Елагин в стихотворении «Амнистия» проклинает убийц своего отца, ему же принадлежат «Политические фельетоны в стихах. 1952–1959» (Мюнхен, 1959). Николай Моршен в стихотворениях «Тюлень» и «Вечером 7 ноября» своего первого сборника противопоставляет человека тоталитарному обществу. В. Юрасов пишет вариацию на тему поэмы А. Твардовского «Василий Теркин», герой которой рассказывает о советских концлагерях, о нищенской пред- и послевоенной жизни деревни, высмеивает партийных руководителей. В эмиграции поэтам надо было прежде всего освободиться от давящей атмосферы прежней жизни и лишь затем перейти к более объективному и философски глубокому изображению реальности и своих переживаний.

С годами социальные темы почти у всех поэтов второй волны переходили в философские, а мировосприятие стремилось к обретению пушкинской гармонии.

Это видно даже из сопоставлений названий сборников. У Елагина: социально-биографическое «По дороге оттуда» (1947, 1953) сменяется философским «В зале Вселенной» (1982). У Моршена социо-логизированный «Тюлень» (1959) вытесняется космологическим «Эхом и зеркалом» (1979) и лирико-философским «Умолкшим жаворонком» (1996).

Со временем из среды второй волны эмиграции выделились настоящие мастера слова, которые вместе с ди-пийцами первой волны составили гордость литературы русского зарубежья. Среди них поэты Иван Елагин, Ольга Анстей, Иван Буркин, Глеб Глинка, Олег Ильинский, Дмитрий Кленовский, Николай Моршен, Владимир Марков, Валентина Синкевич и др. Близки к ним по своему мироощущению ставшие лицами без гражданства некоторые эмигранты 20-х годов (Юрий Иваск, Борис Нарциссов, Ирина Сабурова, Александр Перфильев, Александр Неймирок и др.).

Сквозной темой их творчества проходит тема России и малой родины (Петербурга-Ленинграда, Киева, Волги, Днепра). Это единство не мешает многообразию художественных поисков поэтов послевоенных лет. Классический акмеистский стих Д. Кленовского соседствует с авангардистскими стихами Н. Моршена и «заумью» И. Буркина. Короткие афористичные строки Г. Глинки не имеют ничего общего с краткими танками В. Анта. Экзистенциальные оттенки почти всех стихов И. Елагина соседствуют с лирическими раздумьями В. Синкевич. Публицистика А. Неймирока – не то же самое, что гневные стихи Н. Кудашева. Оптимистические народно-поэтические строфы Р. Берёзова резко контрастируют с трагическими литературно-образными признаниями А. Перфильева.

Сб. юмористических рассказов Ал. де Ивановского о советской жизни. – Шонбах, 1947

Цель настоящей Антологии и заключается в том, чтобы не только познакомить читателя соотечественника с произведениями писателей Ди-Пи и второй эмиграции, но и показать эстетическое многообразие и богатство этого до сих пор малоизвестного пласта литературы русской диаспоры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: