Вадим Кондратьев - Историческое фехтование

- Название:Историческое фехтование

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Кондратьев - Историческое фехтование краткое содержание

Зареченская школа - не только предмет боя, но и предмет культуры не подвластной времени, как рычаг достижения человеческого совершенства.

Мне посчастливилось еще в советскую эпоху открыть массовый интерес к «рыцарскому спорту». Большинство нынешних ратоборцев прошли у меня семинар по славяно-горицкой борьбе (СГБ) — структурной основе русского рыцарства. Некоторые из них уже предпринимали попытки систематизировать свой ратоборческий опыт в форме книгоиздания. Сейчас мало кому известна судьба этих усилий, ибо вполне очевидно, что прилавок данной тематики пуст. И потому книга особенно важна и актуальна.

Александр Белов (http://lib.rus.ec/a/17483)

Историческое фехтование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Немаловажно и то, что у бойца уже с самого начала начинает вырабатываться чувство дистанции — одна из важнейших составляющих фехтования.

В былые времена по манере человека держать оружие определялась его опытность как поединщика. И в наши дни это, пожалуй, один из основных критериев определения потенциальной опасности бойца.

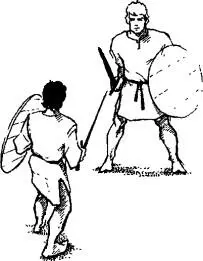

На рисунке (лицом к зрителю) боец в характерной «подоплеке». Лишь на первый взгляд, он кажется достаточно открытым.

Увы легендарным адептам таинственной катаны и изящным мастерам молниеносной шпаги! В историческом фехтовании, красивые классические стойки невыгодны и применимы лишь для ведения боя «вторым номером». Одна из главных причин — положение боевой руки.

Поднятый к голове, или выставленный вперед, клинок слишком демонстративен. Рука теряет весь резерв дистанции, а противник, даже сам того не желая, акцентирует внимание на оружии и имеет больше шансов своевременно отреагировать на любое движение.

Когда же клинок «прибран к бедру», боец выглядит относительно безобидно, сохраняя резерв в длину руки. Кроме того, визуально нелепое положение меча вводит противника в заблуждение. Главное же преимущество состоит в том, что на самом деле, это оптимальное положение, которое позволяет почти мгновенно защититься или вывести большую часть атакующих ударов.

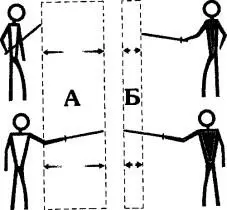

Схема иллюстрирует разницу активного резерва дистанции у так называемой «подоплеки» (А) и классической фехтовальной стойки (Б).

Определимся с терминами. Стойка — есть единое положение частей тела, в котором пребывает боец во время поединка. Как это ни покажется парадоксальным, но в историческом фехтовании конкретные догматические стойки бесперспективны!

Абсурдно видеть, как боец принимает ту или иную «стойку», находясь в пяти — восьми шагах от противника. Мало того, он умудряется перемешаться в этом хитросочиненном положении, теряя силы, подвижность, скорость. Видимо он думает, что это эффектно и красиво...

Зареченская школа не учит ходить в стойке и атаковать в стойке — это попросту невозможно, ибо в любом случае стойка нарушается. Следовательно, можно вести речь лишь об исходном положении! Именно кратковременное промежуточное исходное положение необходимо для начала определенного действия или определенного бездействия. Это положение и есть «подоплека» (иногда в «подоплеку» входит подготовительный удар или перемещение).

Только грамотная подоплека может заставить соперника действовать предсказуемо — так, как нужно вам. Только знание и умение строить подоплеку в нужный момент позволит на один-два хода опережать противника. Это вполне очевидно, если вспомнить, что самым главным моментом является то, что видит человек в мгновение начала активных действий. Уж так устроено сознание, что образ, схваченный в начале движения, некоторое время удерживает действия в жестких рамках. Если вы заметили, что противник бросился на вас с незащищенной головой, то вы, сами того не желая, будете встречать его поспешным ударом именно в голову — область воспринятую вашим сознанием как уязвимую точку. Одновременно с этим вы предпримете еще и защитное действие (отшаг, движение щитом).

Теперь представьте, что именно эта ваша реакция и была предусмотрена, и в пиковой фазе атаки противник как по писаному отработал ваш ответ. Расклад весьма выразителен: вы закончили удар, который оказался пустым, противник же находится в четкой запланированной позиции для атаки.

В следующую единицу времени он наносит удар в совершенно противоположном направлении — вы, естественно, торопливо пытаетесь отреагировать из предыдущего несобранного положения.

Противник снова наносит удар с противоположным вектором и выходит из атаки.

Вы бросаетесь вдогонку, чтобы компенсировать пропущенное, однако эта ваша реакция тоже запланирована. Он вытягивает вас на разгон и атакует с уходом в сторону - бой сделан. Вы дрались естественно и традиционно. Противник — расчетливо, со знанием «подоплек» и драматургии боя.

Представьте теперь то же начало боя, но с более рассудочным поведением с вашей стороны.

Противник бросается вперед, с подготовленной программой на вашу реакцию.

Вы уходите в сторону, перекрыв сектор ударов, возможных из положения его руки.

Стоп! Теперь уже вы в готовности провести результативный удар, а противник в стадии завершения «холостого» действия. Как видите, роли поменялись, вы переиграли противника тактически.

Необходимо оговориться и напомнить, что в данном обзорном издании мы рассматриваем лишь технику и тактику поединка в самом популярном стандарте «щит—меч», ибо методика строевого боя имеет свои особенности и в движении, и в подоплеке, и в технике ударов. В строю даже положение меча диктуется целым рядом специфических условий:

а) наличием и параметрами древкового оружия у противника (топоры, алебарды, копья и т. д.);

б) плотностью строя (однорядный, многорядный);

в) наличием либо отсутствием движения «боевого гурта»;

г) основной задачей «боевого гурта» (удерживать натиск, пробивать линию противника, смешивать чужой строй, стесывать края и т. п.).

Подробности видов группового боя, а также технические особенности номинаций «меч-меч» и «двуручный меч» мы обсудим в следующей книге. В ней же будет затронут и боевой аспект исторического фехтования, неприменимого на спортивных и фестивальных турнирах.

Забегая вперед отметим, что концептуальные принципы поединков «щит-меч» и «меч—меч» идентичны, за исключением нескольких нюансов, обусловленных отсутствием щита.

БОЙ

У каждого бойца свой характер, конституция, мышление и было бы неразумным предлагать какую-то одну универсально-оптимальную тактику. Поэтому зареченская школа говорит о концепции боя, то есть основной линии поведения, в рамках которой любой может выстроить свою персональную тактику.

Как правило, в существующих методиках действия бойца строятся по схемам, этапы которых мало уступают друг другу по важности. Ниже приведена такая схема.

1. Подготовка атаки +.

2. Отвлекающий удар +.

3. Дестабилизирующий удар +.

4. Поражающий удар +.

5. Выход из атаки с ударом +.

Большое внимание уделяется придумыванию комбинации, ее началу и правильному развитию, что ограничивает вариативность действий. Сбой же на любой из стадий резко снижает ее результативность. Самым же, пожалуй, досадным является то, что боец пребывает в напряжении с момента начала замысла атаки до ее конца и начала замысла следующей. Нет необходимости объяснять, что излишнее напряжение снижает гибкость, реакцию и подвижность.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: