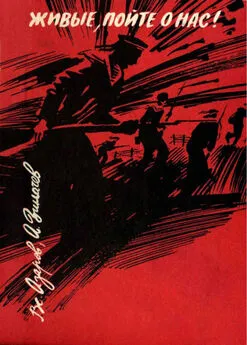

Андрей Зиначев - Живые, пойте о нас!

- Название:Живые, пойте о нас!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1972

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Зиначев - Живые, пойте о нас! краткое содержание

Документальная повесть. Второе, дополненное издание.

Живые, пойте о нас! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После опубликования очерка Грищинского «Петергофская быль» [5] «Нева», 1969, № 9.

, связанного с событиями, описанными в нашей повести, он получил из Кишинева письмо от брата лейтенанта Зельтера:

«Во время войны, когда перестали прибывать от брата письма, на запрос матери пришло извещение: «Пропал без вести».

С тех нор мы ничего не слышали и не знали о его судьбе. Не поступило известий и от жены брата (она была врачом). Полагаем, что она погибла на фронте.

И вот, через 27 лет Ваш рассказ».

«С Михаилом, — писал в ответ К. К. Грищинский, — я повстречался в июле 1941 года. Вначале наши подразделения находились в Петергофе. Зельтер со своими бойцами размещался в одном из домов Старого Петергофа.

Он командовал ротой эстонских моряков. Они готовились для переброски в Эстонию.

Я обучал их топографическим знакам на карте, умению ориентироваться на местности. Вот тогда-то я и по-знакомился с Вашим братом. Всех эстонцев забросили через линию фронта. Миша остался без «команды».

К этому временя Новый Петергоф был взят немцами. Наши разведгруппы перебазировались в Кронштадт. Около двух-трех недель я жил вместе с Мишей в Северных казармах, сдружились.

4 октября 1941 года был отдан приказ снарядить на ответственное боевое задание 40 краснофлотцев и старшин. Я и Миша отбирали и вооружали людей, не зная, куда они пойдут.

Командиром взвода был назначав лейтенант Зельтер. Когда мы прощались с Мишей в Северных казармах, он сказал мне: «Костя! Вот адрес жены… Одесса… Сообщи ей, если не вернусь».

Подавив в себе минутную слабость, Мишка вытер слезы, попрощался.

Я помню, как, задержавшись на половине марша, он оглянулся и сказал: «Не поминайте лихом… Пойте о нас!»

Потом он быстро сошел по трапу, догоняя своих моряков».

После того как в передаче Ленинградского телевидения «Страницы морской славы» было рассказано о петергофском десанте, ленинградка Полина Евдокимовна Калинина обратилась к нам с письмом. Она сообщала о своем брате, ушедшем в десант с линкора «Марат».

«Мишка — так была подписана записка моряка, найденная во фляге… И моего брата звали Миша. И я думаю, что это мой брат так подписал».

Рубинштейн, Калинин, Зельтер — все Михаилы. В списках ушедших в десант есть и другие, носившие это имя. И кто бы из них ни написал записку, мы уверены в том, что это был достойный, скромный, мужественный человек, кровью своей и жизнью, отданной в бою, заслуживший право обратиться к грядущему поколению от имени всех, кто сражался с ним рядом, погиб, но врага не пустил в Ленинград!

Письма… Каждое из них — рассказ о чьей-то оборванной жизни, каждое облито слезами матери, не дождавшейся сына, слезами жены, сестры, детей.

Прошло уже больше тридцати лет, а боль не утихает, заставляет обращаться к тем, кто вызвал из забвения образы близких.

Письмо Татьяны Ивановны Мамонтовой пришло из Свердловской области. «Прошлым летом, — сообщала она, — в газете «Уральский рабочий» было написано о комиссарском десанте. Меня это заинтересовало, и я обратилась в Военно-морской архив. Недавно получила сообщение, что мой брат Мамонтов Алексей Иванович проходил службу в десантном отряде имени Ворожилова (здесь ошибка, видимо, писалось «под командованием Ворожилова». — Авт .). Может быть, вам что-нибудь еще известно?»

Центральный военно-морской архив в Гатчине на все запросы отвечает сердечно и тщательно. Ни одного письма, связанного с историей, описанной в повести «Живые, пойте о нас!», не оставляем без ответа и мы.

Были письма, связанные с судьбами людей, ушедших служить на Балтику из мест, далеких от волн и морских штормов.

Длительная переписка завязалась у нас с педагогом Урмарской средней школы Чувашской АССР Владимиром Михайловичем Бурмистровым.

«Шлю Вам свой чувашский привет, салам!

По возвращении из Бреста (туда ездили отметить память своих земляков чувашские школьники) нас ожидала весть — архив из Гатчины сообщил, что в составе десанта в Петергофе был наш земляк, комсомолец Алеев. Сбылись наши мысли, мы словно сердцем чуяли…»

Поиск своего земляка школа и ее педагог начали в деревне Узбеби Урмарского района в 1966 году.

Сейчас его продолжает в другом близлежащем селе школьный клуб «Сокол».

Да, действительно комсомолец Хусметдин Алеев, 1921 года рождения, был призван на флот из деревни Урмаево Комсомольского района. Он был связистом. И должно быть это его «почерк» распознал на Морском канале разведчик-радист из группы Карпова утром 5 октября.

Распознал, но сразу же потерял. Что стало с Алеевым, мы не знаем.

Пионерская дружина имени Героя Советского Союза Константина Антонова на свой запрос об Алееве получила из Центрального военно-морского архива точный ответ.

Алеев окончил Школу связи Учебного отряда КБФ. После этого служил на крейсере «Петропавловск». В октябре 1941 года был зачислен в десантный отряд, который участвовал в боях в районе Петергофа. По учетным данным архива, краснофлотец Алеев X. Г. значится пропавшим без вести в октябре 1941 года.

И в Башкирии красными следопытами уфимской школы № 11 обнаружен их земляк, причастный к событиям, описываемым в нашей повести. Это курсант Выборгского военно-хозяйственного училища Георгий Щепкин, шедший в курсантском батальоне на выручку морскому десанту.

Он погиб под Петергофом в октябре 1941 года.

Моряк с крейсера «Петропавловск»

Только после выхода первого издания повести мы узнали о том, что в десанте под командованием полковника Ворожилова принимала участие большая группа краснофлотцев и старшин тяжелого крейсера «Петропавловск».

Впервые мы прочитали упоминание об этом корабле в письме чувашских красных следопытов о своем земляке Алееве.

Недавно мы встретились с капитаном первого ранга, инженером запаса Я. К. Грейсом, бывшим офицером-артиллеристом «Петропавловска», рассказавшим о боевых действиях своего корабля в годы Отечественной войны.

Крейсер «Петропавловск» к началу войны не был достроен. Бывший народный комиссар Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецов в книге «Накануне» пишет: «По сути дела, крейсера, как такового, не было, мы получали лишь корпус корабля без механизмов и вооружения» [6] Н. Г. Кузнецов. Накануне. М., Военнздат, 1966, стр. 260.

.

Корабль достраивался в Ленинграде на Балтийском судостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе. Немцы задерживали поставку механизмов и вооружения, пытаясь всячески воспрепятствовать вводу корабля в строй.

И все-таки героическими усилиями рабочих и инженеров, при активнейшем участии команды корабля, в августе 1941 года крейсер был подготовлен к боевым действиям.

«Петропавловск», установленный на огневую позицию в Угольной гавани Ленинградского торгового порта, вместе с другими кораблями Краснознаменного Балтийского флота наносил артиллерийские удары по фашистским войскам, рвавшимся к Ленинграду. Первый раз крейсер «Петропавловск» открыл огонь по противнику 7 сентября, когда фашистская танковая колонна вошла в зону досягаемости его орудий в районе деревин Кипень.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: