Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Анализируя случившееся, продолжаю действовать. Сейчас промедление подобно самоубийству. Даже групповому убийству. Даю газ всем двигателям, плавно, почти до отказа выжимаю правую педаль, отжимаю от себя штурвал.

К „звену“ подстраивается сопровождавший нас связной самолёт Р-5. Лётчик Михаил Александрович Нюхтиков и ведущий инженер Николай Владимирович Флоров руками показывают Короткову на землю. Но лётчик не прыгает. Однако он жив. Догадываюсь об этом по разгневанной жестикуляции Нюхтикова. Не надеется, что ли, Коротков на шёлковый купол парашюта? Или в нём заговорил ложный стыд — этот извечный и страшный враг лётчиков? Вот сядем, я покажу тебе стыд, научу уму-разуму.

Сядем? А как садиться с этими бандурами под плоскостями?

На такие посадки „звено“ не рассчитано. И другого выхода нет.

„Зет“ Короткова теперь никакой силой не оторвешь от авиаматки.

…Разворачиваюсь в сторону аэродрома и аккуратно снижаюсь. Вот и полосатый конус ветроуказателя. Правильно вышел, навстречу ветру. Всё ближе земля. Дотяну ли? Газку, газку ещё чуток. Только бы перетянуть вон через те чёртовы сосны. Они промелькнули под самым самолётом. Едва не зацепился за их макушки. Впереди взлётно-посадочная полоса. Пора выравнивать. Штурвал помалу на себя — и никакого крена, под плоскостями — самолёты. Машина выровнялась. И тут же резко свалилась на правую плоскость. Еле опять выровнял. Шасси коснулись земли. Самолёт побежал по полю. Сели!

Когда вылезли из кабины, радость нашу как ветром сдуло. Самолёта Короткова под плоскостью не было. Увидели его невдалеке от начала взлётно-посадочной полосы, бежим туда. „Зет“ лежал на спине. Коротков был мертв. На выравнивании подъёмная сила, прижимавшая истребитель к крылу авиаматки, иссякла, и он, перевернувшись, рухнул на землю» [89] Стефановский. С. 27–29.

.

После этого случая Гроздь отказался участвовать в дальнейших полётах в составе «Звена», сочтя их слишком опасными. Он погиб в 1935 г. при испытании модифицированного варианта серийного разведчика Р-5. Между тем, ни одного серьёзного происшествия при испытании самолётов-звеньев больше не случилось…

Истребитель Кертисс F9C-2 на причальной трапеции дирижабля «Мейкон», 1933 г.

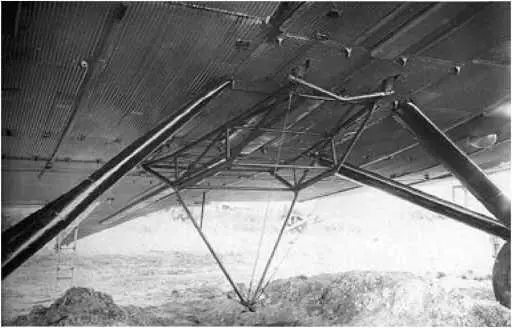

Причальная ферма в сложенном состоянии под самолетом ТБ-3.

К концу 1933 г. ТБ-3 и поврежденный узел крепления И-Z отремонтировали, в январе 1934 г. планировалось продолжить испытания. Но к этому времени Владимир Сергеевич Вахмистров был захвачен новой идеей — он решил сделать так, чтобы истребители взлетали самостоятельно и подцеплялись к бомбардировщику в полёте. В нужный момент они могли отсоединиться, выполнить задачу и затем вновь сцепиться с ТБ-3 для дозаправки топливом и пополнения боекомплекта. Так появилось «Звено-5».

Свой замысел Вахмистров позаимствовал из американского опыта. Там занялись изучением техники отделения и подцепки самолёта к дирижаблю, и в начале 1930-х годов на вооружении ВМФ США появились дирижабли «Акрон» и «Мэйкон» с истребителями на борту. Самолёты размещались в ангаре внутри дирижаблей, из которого их можно было с помощью подвижной трапеции опустить через люк наружу, и они стартовали в полёт. После полёта лётчик крюком над фюзеляжем цеплялся за трапецию и его втягивали внутрь.

Но опытов соединения самолётов в воздухе история ещё не знала. Вахмистров понимал, что идёт на большой риск, особенно после катастрофы с Коротковым. Поэтому он не торопился, всё делалось поэтапно.

Сначала была создана конструкция для подцепки И-Z под фюзеляж ТБ-3. Она была в принципе такой же, как у американцев. Под центропланом бомбардировщика закрепили трапецию длиной около 4 м. С помощью тросов и лебёдки она могла опускаться вниз для приема истребителя и снова прижиматься к фюзеляжу. Управлял ей бортмеханик с помощью специального штурвала. На фюзеляже И-Z в районе центра тяжести смонтировали ферму («кабан»), заканчивающуюся сзади трубой с крюком и фиксирующим замком. Передняя часть трубы была раздвоена и загнута вниз, чтобы предохранить винт от возможных ударов при подходе к трапеции.

При подцепке лётчик истребителя уравнивал скорость со скоростью бомбардировщика и, нацелившись, прицеплялся крюком к нижней части трапеции, срабатывал замок. После этого бортмеханик поднимал трапецию с самолётом И-Z до упора его крыльями в колёса ТБ-3. Одновременно из трапеции выдвигалась трубчатая вилка, упиравшаяся в закабинную часть истребителя для дополнительной фиксации. Конструкция И-Z в местах контакта с колесами и задней опорой была усилена более толстой дюралевой обшивкой. Для взлёта пилот истребителя тросиком открывал замок на крюке и освобождал самолёт.

Устройство для подцепки на истребителе И-Z.

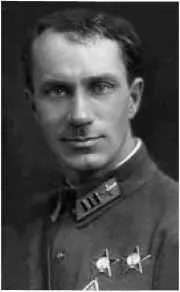

В.А. Степанчёнок, выполнивший первую в мире подцепку самолёта к самолёту в полёте.

Прежде чем приступить к лётным испытаниям, в феврале 1935 г. провели эксперименты по определению взаимного влияния самолётов при подходе И-Z для подцепки. Для этого на трапеции закрепили крыло, имитирующее плоскость истребителя. Ферму с этим крылом в полёте опускали, замеряя скорость воздушного потока и подсасывающую силу на разных расстояниях от ТБ-3. Лишь убедившись, что ненормальных усилий подсоса крыла И-Z к крылу ТБ-3 нет, решили приступить к полётам. Пилотировать И-Z должен был лётчик-испытатель В.А. Степанчёнок, бомбардировщик — П.М. Стефановский.

Полёты начали с тренировки. К трапеции присоединили два двухметровых деревянных шеста, между ними натянули матерчатые ленты. Степанчёнок должен был по одной обрывать их крюком на кабане.

Первая тренировка 15 марта 1935 г. прошла неудачно. Дважды лётчик пытался сорвать ленты, но не сумел. При третьей попытке он, не рассчитав, ударился трубой кабана о металлическую трапецию и погнул трубу. Зато следующую тренировку, 20 марта, Степанчёнок провёл на «отлично». В каждом из трёх полётов он срывал все пять лент, то есть все 15 опытов прошли успешно.

23 марта впервые в истории авиации была выполнена подцепка одного самолёта к другому в полёте. Произошло это на высоте 1700 м при скорости 140 км/ч. «Самолёт „ЗЕТ“ после вполне нормальных подходов к штанге на третьем зацепился. Никаких колебаний и вибраций у самолёта „ЗЕТ“ не наблюдалось. После подцепки самолёт „ЗЕТ“ подтянули. Всё „звено“ снизилось в таком положении до 500 м для демонстрации начальнику Управления ВВС РККА, находившемуся на аэродроме. После была набрана высота 1200 м, ферма с самолётом „ЗЕТ“ опущена на 20 оборотов и самолёт „ЗЕТ“ отцепился вполне нормально», — сказано в отчёте [90] Архив Музея Н.Н. Жуковского. Фонд В.С. Вахмистрова.

.

Интервал:

Закладка: