Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

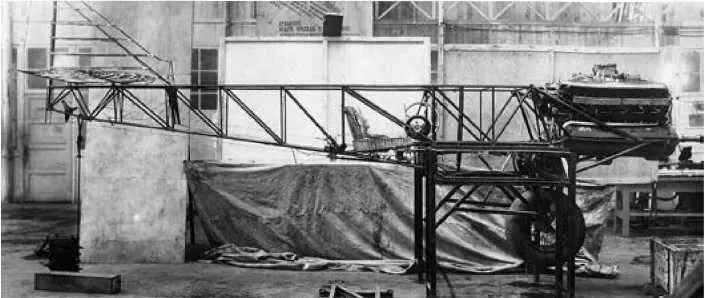

Сборка самолета «Сталь-6».

Технология электросварки обычной и нержавеющей стали различна: для соединения деталей из хромомолибденовой стали нужно использовать сравнительно слабый, но продолжительный нагрев, иначе сварная точка становилась хрупкой, листовую нержавеющую сталь сваривали коротким сильным электрическим импульсом. Бартини и инженер С.М. Попов разработали специальный метод: сначала давали большой, но короткий ток, затем через реостат снижали нагрев до температуры, требуемой для сварки хромомолибденовых труб. Регулирование процесса, смены режимов были доверены автоматике [115] Чутко И.Э. Красные самолёты. М., 1978. С. 44–45.

.

Обшивку крыла выполнили из тонких листов нержавеющей стали, фюзеляжа— из фанеры, обтянутой перкалем, хвостовое оперение имело фанерную обшивку, а рулевые поверхности — полотняную. При изготовлении масляного бака применялся сплав электрон.

Горизонтальный стабилизатор — с изменяемым углом установки на земле для регулировки продольной балансировки самолёта. В управление элеронами было введено устройство, позволяющее также отклонять их как закрылки на угол до 30 градусов. Позднее такой тип элеронов назвали «флапероны» (от английских flap — закрылок и aileron — элерон).

В.Б. Шавров пишет, что в системе управления рулями высоты имелась раздвижная качалка, длина которой могла регулироваться лётчиком, чтобы менять угол отклонения рулей в зависимости от скорости полёта [116] Шавров В.Б. История конструкций самолётов в СССР до 1938 года. М, 1968. С. 456.

. Бартини действительно изобрёл такое устройство, однако не установил его на самолёт, во всяком случае в весьма подробном отчете по государственным испытаниям «Стали-6» упоминаний о нём нет.

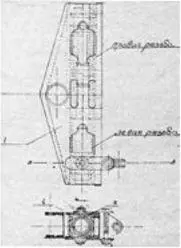

Раздвижная качалка конструкции Р.Л. Бартини.

Приборная панель.

Двигатель водяного охлаждения мощностью 680 л. с. не имел привычного радиатора, его роль выполняла двойная металлическая обшивка крыла, соединенная электросваркой с применением пайки для герметизации. Вода, омывая цилиндры двигателя, испарялась, в виде пара попадала в пространство между слоями обшивки, охлаждаемая потоком воздуха конденсировалось в воду и с помощью помпы возвращалась обратно к двигателю. Обшивка-конденсатор занимала всю верхнюю часть крыла и часть нижней поверхности от носка до переднего лонжерона. Маслобак также находился в крыле, масло охлаждалось остывшей в крыле водой.

Систему поверхностного крыльевого охлаждения впервые применили на итальянском гоночном гидросамолёте Макки М.72 в 1931 г. Но «Сталь-6» строили, прежде всего, как прототип истребителя. Учитывая уязвимость поверхностных радиаторов в боевых условиях, Бартини разделил их на 30 секций, закрыв щели между ними стальными лентами, а также установил резервный 19-литровый бачок, соединенный с водяной магистралью.

Ещё одной новинкой стало применение металлического винта изменяемого шага. Правда, угол установки лопастей можно было регулировать только на земле.

«Сталь-6» был первым в СССР самолётом с убирающимся одноколёсным шасси (впервые у нас убираемое шасси сделали на пассажирском ХАИ-1 в 1932 г., но на небольшом одноместном самолёте Бартини внутреннего пространства для двух колёс не было). Колесо втягивалось с помощью тросов, наматываемых на специальный штурвал в кабине. Сначала убиралось само колесо диаметром 800 мм, оно заходило в нишу в фюзеляже между ног пилота, которая закрывалась створками. Во время подъёма колеса второй трос подтягивал подкрыльевые костыли в горизонтальное положение.

Первый вариант самолета «Сталь-6» перед испытаниями, 1933 г.

Выпуск шасси происходил за счет собственного веса колеса и костылей с последующей доводкой их тросом до фиксации в механических замках. Для уборки шасси надо было сделать 23 полных оборота штурвала, это занимало 2,5–3 минуты. Выпуск происходил быстрее — за 1,5–2 минуты. При уборке шасси штурвал приходилось вращать с усилием до 15 кг. Об уборке и выпуске колеса и костылей сигнализировали лампочки на приборной доске.

Кабина была закрыта сдвижным фонарём, практически не выступающим за обводы фюзеляжа. Фонарь имел каркас из стальных труб и был обтянут целлоном; небьющегося стекла типа триплекс тогда ещё не было.

Самолёт имел длину 6,9 м, размах крыла 9 м, площадь крыла 13,8 м 2. Вес конструкции 928 кг.

27 июля 1933 г. лётчик-испытатель НИИ ВВС А.Б. Юмашев начал рулёжки и подлёты на «Сталь-6». Из-за повреждения подкрыльевых костылей испытания продолжили в середине августа.

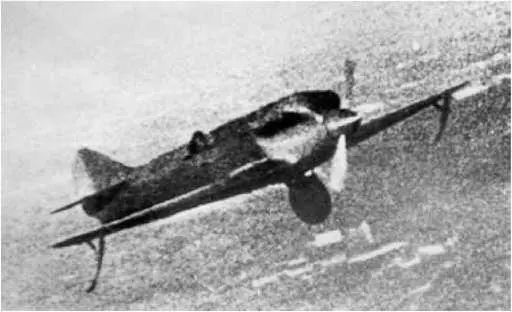

«Сталь-6» в полете. В кабине лётчик-испытатель А.Б. Юмашев.

11 ноября руководство СНИИ ГВФ рапортовало правительству:

«В разрешении задачи, поставленной партией и правительством, в совершенстве овладеть высокой техникой самолётостроения, чтобы в кратчайший срок догнать и перегнать передовые в техническом отношении капиталистические страны, Самолётостроительным научно-исследовательским институтом Гражданского воздушного флота сделан новый шаг. К 16-й годовщине Великой Пролетарской Революции, на основе осуществления 6-ти исторических условий тов. Сталина, в беспощадной борьбе под руководством парторганизации с оппортунизмом и техническим консерватизмом, выпущен цельностальной самолёт „Сталь-6“ с рядом смелых технических нововведений конструкции инженера-коммуниста т. Бартини.

…В процессе заводских испытаний, проводившихся краснознамённым лётчиком т. Юмашевым, „Сталь-6“ совершил 16 полётов, целиком оправдавших применение технических нововведений и показавших высокие лётные качества самолёта. Достигнутая скорость 400 клм. в час, не являясь максимальной для этого самолёта, ставит всесоюзный рекорд» [117] РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 509. Л. 34–35.

.

В этом отчёте в ряде случаев желаемое выдается за действительное. Во-первых, самолёт не являлся цельностальным, так как фюзеляж имел фанерную обшивку. Во-вторых, ничего не сказано о негерметичности системы парового охлаждения, проявившейся уже в первом полёте: «самолёт сделал круг над аэродромом и, окутанный облаком пара, поспешно приземлился», — вспоминал лётчик-испытатель НИИ ВВС П.М. Стефановский [118] Стефановский П.М. Триста неизвестных. М., 1968. С. 40.

. Но писать о недостатках в парадных рапортах не полагалось.

Интервал:

Закладка: