Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

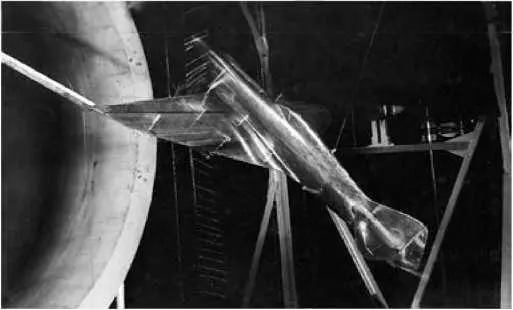

Модель истребителя И-21 в аэродинамической трубе.

На этом в истории истребителя Бартини, на который уже истратили около миллиона рублей, была поставлена точка. «Самолёт „Сталь-8“ не закончен ни в конструкции, ни в производстве, ни в исследовательской части», — сказано в отчёте Завода опытных конструкций НИИ ГВФ за 1936 г. [129] РГАЭ. Ф. 9527. Оп. 1. Д. 1067.

Созданием истребителей с крыльевыми радиаторами занимались и другие авиаконструкторы: Н.Н. Поликарпов, Д.П. Григорович, А.С. Москалёв. Моноплан Поликарпова И-19 (1935 г.) остался недостроенным, И-21 (ЦКБ-32) Григоровича испытывался в конце 1936 г., но полёты пришлось прекратить, так как крыло-радиатор сильно грелось и не обеспечивало требуемого охлаждения мотора. «Бесхвостку» Москалёва САМ-7 (1936 г.) не допустили к полётам, посчитав их опасными [130] Султанов И. Как закалялась «Сталь» // Крылья Родины. 1995. № 2. С. 1–6.

.

В Германии на опытном истребителе Не-100 с аналогичной системой охлаждения в 1939 г. был установлен мировой рекорд скорости — 746,6 км/ч. Изготовили всего 12 этих машин, так как военные отказались от Не-100 из-за уязвимости крыльевых радиаторов в боевых условиях.

«Сталь-6» — первый самолёт Р.Л. Бартини. Для этого, да и для большинства последующих летательных аппаратов этого конструктора характерно много новаторских идей. Слишком много, чтобы при существовавшем уровне развития науки и техники создать пригодную для практического использования машину. Ручную уборку шасси в полёте со временем можно было бы отладить, как того добились на И-16, но этому мешала негерметичность системы парового охлаждения. Можно было бы доработать систему охлаждения, но испытаниям препятствовала ненадежность механизма уборки и выпуска шасси. «Сталь-8» мог стать первым истребителем с мотором-пушкой, но из-за отсутствия электрона самолёт не построили. Следовало внедрять в практику что-то одно, но Роберта Людвиговича это не устраивало, ему нужно было всё и сразу.

Рисунок двухместного истребителя САМ-7. По расчётам с двигателем М-34 самолёт мог развить скорость 600 км/ч.

Первый советский цельностальной самолёт

С XIX века сталь являлась основным материалом в машиностроении. С появлением авиации её попытались применить на самолётах. В 1912 г. профессор Г. Рейсснер из Технического университета в г. Аахен (Германия) при участии Г. Юнкерса построил из стали моноплан схемы «утка» с гофрированной железной обшивкой, а в 1915 г. Юнкерс создал собственный цельностальной самолёт J1 со свободнонесущим крылом. Толщина его обшивки составляла от 0,5 до 1 мм и соединялась с каркасом с помощью точечной электросварки.

Но сталь оказалась слишком тяжёлой для самолётов. Монопланы Рейсснера и Юнкерса летали с трудом и могли поднять лишь небольшой груз. Так, J1 при взлётном весе более 1000 кг мог взять только 110 кг полезной нагрузки.

Стальной самолет Г. Юнкерса J1.

После Первой мировой войны в авиации получил распространение лёгкий алюминиевый сплав дюралюминий. Его называли «крылатый металл». В начале 1930-х годов из этого материала в СССР строили все самолёты, созданные под руководством А.Н. Туполева: разведчик Р-З, истребитель И-4, бомбардировщик ТБ-1, пассажирский ПС-9. Алюминиевые сплавы всё шире применялись и на машинах других авиаконструкторов. Но из-за нехватки производственных мощностей и отсутствия в СССР некоторых компонентов, входящих в состав дюралюминия, большую часть этого сплава приходилось импортировать.

Данное обстоятельство вызывало беспокойство. В мае 1932 г. на совещании в ЦАГИ известный металловед И.И. Сидорин заявил: «Дюраль — основной материал алюминиевого самолётостроения — является с технологической точки зрения идеальным материалом. Его механическая характеристика такова, что позволяет создать хорошие самолёты, причём эти самолёты строятся очень просто…Но в последнее время ввиду того, что алюминий получается из-за границы, у нас возникло сомнение — имеем ли мы право делать самолёты из алюминия, потому что всё базируется на импорте» [131] РГАЭ. Ф. 8328. Оп. 1. Д. 688. Л.101.

. Сидорина поддержал М.Н. Тухачевский, выступив с предложением о переводе строительства самолётов с дюралюминия на высокосортные стали.

Начало работ по применению стали в советской авиации относится ко второй половине 1920-х годов и связано с созданием цельнометаллического дирижабля К.Э. Циолковского. Они велись в Военно-воздушной академии в Москве. В 1928 г. за границей приобрели оборудование для точеной и роликовой электросварки тонких стальных листов, опыты с которым дали положительные результаты (обычную ацетиленовую сварку применять было нельзя, так как тонкий металлический лист прогорал).

Металлический дирижабль Циолковского так и не построили. Зато полученный опыт переняли авиаконструкторы. В Военно-воздушной академии при кафедре самолётостроения была организована лаборатория по изучению возможности использования высококачественных сталей при создании самолётов.

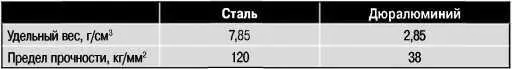

Наибольшие перспективы сулило применение нержавеющей стали. Сначала экспериментировали с марками крупповской нержавеющей стали, приобретёнными в Германии, затем — с отечественными сталями марок «Энерж». Заготовки изготавливали на заводе «Электросталь», а листы — на заводе «Серп и молот» в Москве. Нержавеющая сталь обладала хорошей свариваемостью при контактной электросварке вследствие своего большого сопротивления. По прочности на разрыв «Энерж-6» почти втрое превосходила дюралюминий, правда и весила она значительно больше.

Характеристики нержавеющей стали и дюралюминия.

«Сталь-2».

В конце 1931 г. под руководством конструктора ЦАГИ А.И. Путилова в Отделе опытного самолётостроения Научно-исследовательского института ГВФ был изготовлен самолёт «Сталь-2» из нержавеющей стали. Каркас крыла и фюзеляжа выполнили из гофрированных стальных листов, изогнутых в виде пучка труб и соединённых с помощью хомутиков и точечной электросварки. Ажурная конструкция получилась лёгкой, но была трудоёмкой. Надо сказать, что «Сталь-2» не был цельнометаллическим самолётом: борта фюзеляжа сделали из фанеры, а крыло имело полотняную обшивку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: