Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Название:Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русское авиационное общество

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-900078-80-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. краткое содержание

Экспериментальные самолёты России. 1912-1941 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Тем временем произошли организационные изменения. Ещё в 1932 г. на правительственном уровне велось обсуждение организации лаборатории по ракетным двигателям для самолётов с привлечением сотрудников Института авиационного моторостроения и ГИРДа, с последующим развитием этой лаборатории в специальный институт [265] РГВА. Ф. 29. Оп. 35. Д. 35. Л. 52.

. В 1934 г. ГИРД преобразовали в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) Наркомата тяжёлой промышленности, а близкую по тематике Ленинградскую газодинамическую лабораторию (ГДЛ) перевели в Москву и влили в РНИИ. Среди прибывших из ГДЛ сотрудников был Валентин Петрович Глушко — конструктор жидкостных ракетных двигателей «ОРМ».

Появление в РНИИ новых специалистов и новых образцов двигателей возродили надежды Королёва на создание ракетного самолёта. В докладе на Первой Всесоюзной конференции по применению ракетных аппаратов для исследования стратосферы, проходившей в Москве 2–3 марта 1935 г., Сергей Павлович обрисовал основные черты такого летательного аппарата: обычная аэродинамическая схема с прочным крылом сравнительно небольшого удлинения и длинным фюзеляжем, занятым в основном двигателем и баками с горючим и окислителем, гермокабина или скафандры для экипажа. Начинать он предложил с чисто экспериментальной машины:

«Если не задаваться установлением каких-либо особых рекордов, то, несомненно, в настоящее время уже представляет смысл постройка аппарата-лаборатории, при посредстве которой можно было бы систематически производить изучение работы различных ракетных агрегатов в воздухе.

На нём можно было бы поставить первые опыты с воздушным ракетным двигателем и целую серию иных опытов, забуксировывая предварительно аппарат на нужную высоту. Потолок такого аппарата может достигнуть 9-10 км.

Осуществление первого ракетоплана-лаборатории для постановки ряда научных исследований в настоящее время хотя и трудная, но возможная и необходимая задача, стоящая перед советскими ракетчиками уже в текущем году» [266] Творческое наследие академика Сергея Павловича Королёва. С. 123.

.

В следующем году общие соображения приобрели конкретные формы. В январе С.П. Королёв и С.С. Щетинков представили руководству РНИИ тактико-технические требования на «объект № 218» — экспериментальный ракетоплан с двигателями на жидком и твёрдом топливе (последние предполагалось использовать как ускорители при наземном старте). При работе ракетных двигателей в течение 400 секунд ракетный самолёт должен был набирать высоту 25 км и развивать скорость более 1000 км/ч [267] Там же. С. 126–127.

. Рассматривалось несколько вариантов летательного аппарата, отличавшихся один от другого видом топлива, геометрическими параметрам и количеством членов экипажа.

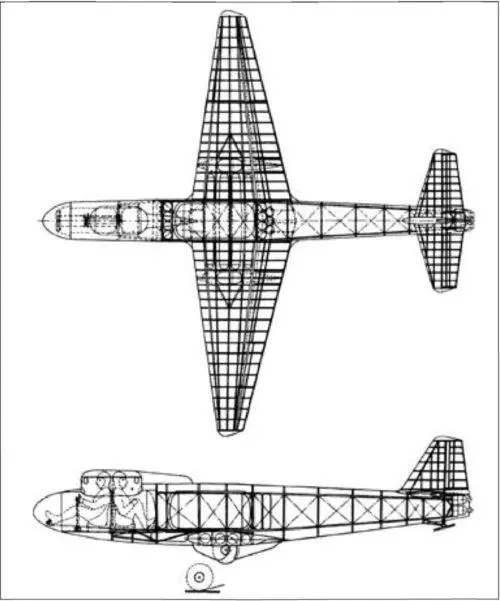

К лету в качестве основного был выбран проект двухместного самолёта РП-218 нормальной схемы с трапециевидным крылом сравнительно небольшого удлинения. В передней части фюзеляжа находилась герметичная кабина, в которой один за другим сидели лётчик-испытатель (лицом вперёд) и инженер-испытатель (лицом назад). За кабиной располагался цилиндрический топливный бак с внутренней перегородкой, отделявшей окислитель от горючего, вокруг него — баллоны для сжатого газа, служившие аккумулятором давления для вытеснительной системы подачи. В хвостовой части монтировался трёхкамерный азотно-кислотно-керосиновый ЖРД тягой 900 кгс.

Ракетоплан предполагалось использовать как экспериментальную машину для исследования динамики полёта пилотируемого ракетного летательного аппарата, вопросов аэродинамики больших скоростей, изучения состояния человека в условиях герметической кабины и больших перегрузок, а также для исследования стратосферы.

Проект РП-218.

Тяговооружённость аппарата позволяла ему взлетать с земли и быстро набирать высоту. В дальнейшем предполагалось поднимать РП-218 на высоту с помощью самолёта типа ТБ-3 и запускать его оттуда в стратосферу. После израсходования топлива ракетоплан должен был подниматься вверх по инерции до достижения динамического потолка и затем планировать к земле. Для посадки предусматривалось убираемое в полёте в обтекатели двухколёсное шасси. Аппарат должен был иметь длину 7,5 м, размах крыла 7,4 м, нагрузку на крыло 204 кг/м 2. Предполагалось, что стартовый вес РП-218 составит 1600 кг, вес топлива — 750 кг, вес полезного груза — 160 кг, время работы двигателя — 120 с, максимальная высота полёта при старте с земли — 9 км, при воздушном старте — 25 км, скорость полёта при взлёте с земли — 720 км/ч, при использовании самолёта-носителя — 935 км/ч.

16 июня 1936 г. Технический совет РНИИ после рассмотрения предложения С.П. Королёва вынес следующее решение:

«1. Эскизный проект 218 объекта — утвердить.

2. В программу работ включить испытания планера с ракетным двигателем небольшой тяги.

3. Отделы Института должны рассмотреть работу по 218 в планах 1937 года как одну из ведущих работ Института» [268] АРАН. Р 4. Оп. 14. Д 105. Л. 9.

.

Планер с ракетным двигателем предназначался для проверки работы ЖРД в полёте, испытания устойчивости и управляемости. Его решили делать на основе двухместного планера Королёва СК-9, снабдив двигателем ОРМ-65 конструкции В.П. Глушко — наиболее отработанным ЖРД в то время. В этом двигателе с максимальной тягой 175 кгс в качестве окислителя вместо жидкого кислорода использовалась азотная кислота, топливом служил керосин. ОРМ-65 был создан в Ленинградской газодинамической лаборатории в 1933 г. и в конце того же года прошёл стендовые испытания.

Дополнительную поддержку своим начинаниям Королёв и его единомышленники получили из отзыва Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского. В документе, подписанном 11 января 1937 г. начальниками кафедр тактики и огневой подготовки академии, отмечалось, что самолёты с ракетным двигателем дадут резкое превосходство над самой совершенной техникой противника и что дальнейшая работа над ракетным двигателем и его внедрением в авиацию являются необходимым и перспективным делом [269] АРАН. Р 4. Оп. 14. Д. 103. Л. 76–79.

.

СК-9 был построен на Московском планерном заводе в 1935 г. Королёв спроектировал его с учётом предстоящей установки жидкостного ракетного двигателя. Этим объясняется необычно большие для планера габариты фюзеляжа, приподнятое над фюзеляжем хвостовое оперение и повышенный запас прочности. Аппарат имел цельнодеревянную конструкцию со среднерасположенным крылом. Благодаря чистоте форм и большому размаху крыла он обладал высоким аэродинамическим качеством. Посадка происходила на ясеневую лыжу, окованную стальными листами и соединённую с фюзеляжем через набор резиновых амортизационных колец, закрытых брезентовым полотном. Управление рулями — тросовое.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: