А. Кошелев - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура

- Название:Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2005

- ISBN:5-699-12876-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Кошелев - Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура краткое содержание

В этой книге, посвященной 60-летию Победы над Японией, собраны воспоминания тех, кто бил «самураев» на Халхин-Голе, в Китае и в Манчжурии, кто в августе 45-го с боями прошел «через Гоби и Хинган» и вновь поднял русский флаг над Южным Сахалином, Курилами и Порт-Артуром:

«Летом 1945 года, дойдя до Порт-Артура, мы поклонились праху погибших там в начале века русских солдат и сказали: мы вернулись, мы рассчитались за вас».

«В Сталинском приказе день Победы над Японией был объявлен праздничным. Сейчас эту дату пытаются вычеркнуть из народной памяти. Но нашу Победу, нашу гордость и славу, наше великое прошлое у нас не отнять».

Я дрался с самураями. От Халхин-Гола до Порт-Артура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

КИТАЙ

(1937–1940)

Как известно, первые советские военные специалисты прибыли в Поднебесную еще за год до смерти Ленина. А всего в 20-е годы через Китай прошли сотни военспецов, в том числе такие прославленные «герои Гражданской войны» как Блюхер, Примаков, Путна и др. Однако в 1927 году, после «победы контрреволюции», когда правое крыло национальной партии гоминьдан во главе с Чан Кайши совершило переворот, порвав с левой частью национально-освободительного движения (к которой примкнули китайские коммунисты), а затем и с СССР — официальное военное сотрудничество было свернуто. Что, впрочем, не означало полного прекращения советской военной помощи — просто отныне она шла по другим каналам.

В советской прессе помощь Китаю оружием и советниками рассматривалась исключительно как выполнение «интернационального долга». Это дало повод многим недоучкам-интеллигентам говорить о стремлении Москвы устроить пролетарскую революцию и т. д. Это не более чем бред. Никаких предпосылок к пролетарской революции в Китае не было, и наше руководство это прекрасно понимало. В ходе вялотекущей гражданской войны в Китае правительство СССР поддерживало наиболее лояльные к нему силы — от коммунистов до феодальных князьков типа Шэн Шицая. Москве не улыбалась победа какого-нибудь прояпонского или пробританского режима в Центральном Китае, равно как и приход к власти в Синьцзяне фанатиков-мусульман.

В 1933 г. на северо-западе Китая, в приграничной провинции Синьцзян, захватил власть и стал дубанем (правителем) Шэн Шицай. Он формально признавал гоминьдановское Центральное правительство, а на деле пользовался неограниченной властью, ввел свои порядки, создал местную денежную систему и т. п. (Правда, так же поступали и многие китайские губернаторы-феодалы). Одновременно дубань проявлял дружеские чувства к СССР. По просьбе туземного правительства в Синьцзян была направлена группа советских инструкторов — летчиков, штурманов, авиатехников.

До Семипалатинска они ехали поездом, а оттуда в декабре 1933 г. на самолетах Р-5 перелетели в город Шихо. Там они попали под начальство… эмигранта Иванова — бывшего полковника царской армии. Он предложил советским летчикам нанести удар по мятежникам-мусульманам, осадившим столицу Синьцзяна город Урумчи.

Пара Р-5 вылетела на задание. Как вспоминал участник этих событий Ф. П. Полынин:

«Подлетая к городу, мы увидели у крепостной стены огромную массу людей. Мятежники штурмовали крепость. Тускло мелькали частые вспышки выстрелов. Позади штурмующей пехоты гарцевали конники. И мне, и Шишкову доводилось бомбить цели только на полигонах. Нетрудно понять, какое волнение охватило нас. Снижаемся и начинаем поочередно бросать в гущу мятежных войск 25-килограммовые осколочные бомбы. Внизу взметнулось несколько взрывов. Видим, толпа мятежников отхлынула от стены и бросилась бежать. Обогнав ее, помчалась в горы конница. На подступах к крепости отчетливо выделялись на снегу трупы. Почти у самой земли мы сбросили последние бомбы. Мятежники точно обезумели от внезапного воздушного налета. Позже выяснилось, что суеверные вояки генерала Ма Чжуина восприняли падающие с неба бомбы как божью кару. Никто из них ни разу в жизни не видел самолета. Разогнав мятежников, мы возвратились в Шихо…»

В 1937 г. положение в Китае кардинально изменилось. 8 июля произошел «инциденту моста Лугоуцяо» (попросту говоря, перестрелка между китайскими и японскими патрулями), спровоцированный японцами и использованный ими как повод для начала полномасштабного вторжения. Оккупировав приморские провинции Китая, японцы быстро продвигаются в глубь страны. Китайская армия отступает, в небе безраздельно господствует японская авиация. Запад фактически отказывает Китаю в помощи. В этой отчаянной ситуации гоминьдан и коммунисты объявляют о прекращении гражданской войны и создании единого фронта для борьбы с захватчиками. Чан Кайши вновь обращается за помощью к Советскому Союзу. Сталин немедленно открывает Китаю кредит (в общей сложности на четверть миллиарда долларов) и дает «добро» на поставки вооружения.

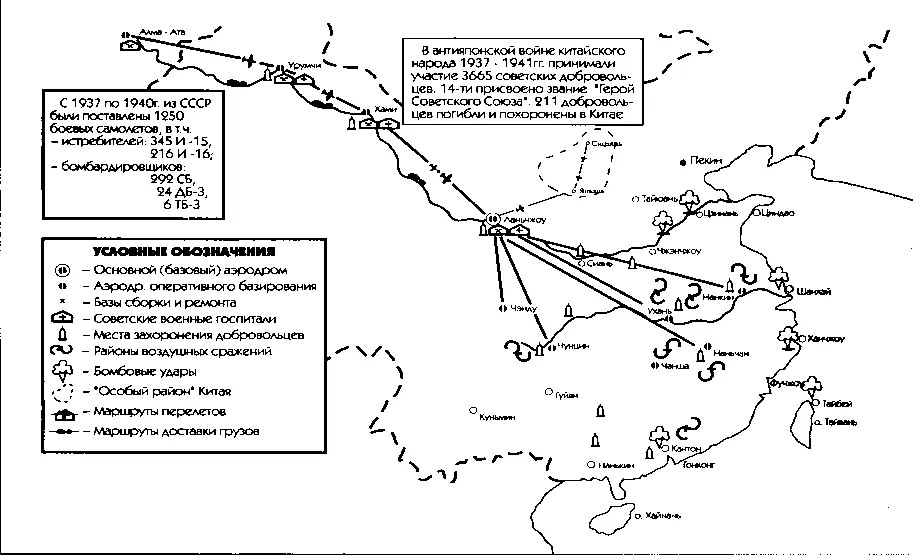

Всего за два года СССР поставил в Китай 985 самолетов, 82 танка, более 1300 артиллерийских орудий, свыше 14 тыс. пулеметов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение, нефтепродукты и медикаменты. Большая часть вооружения шла по трассе Алма-Ата — Ланьчжоу через Синьцзян. Синьцзянский тракт стал «дорогой жизни» для Китая, его обслуживало до 5200 советских грузовиков ЗИС-2. Для перевозки людей и особо важных грузов была создана авиалиния.

В ноябре 1937 года в Китай прибывают первые советские летчики-добровольцы — и с ходу вступают в бой с японской авиацией.

21 ноября наши истребители без потерь сбили над Нанкином три вражеских самолета.

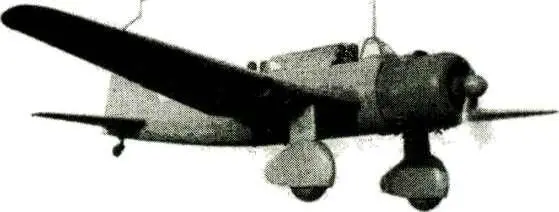

Столь же успешно действовали и советские бомбардировщики.

2 декабря девятка СБ под командованием М. Г. Мачина, вылетев с аэродрома под Нанкином, бомбила японские авиабазы около Шанхая, уничтожив на земле до 30 японских самолетов. В нашей группе потерь не было. Один поврежденный СБ дотянул до Ханьчжоу и там приземлился.

Вскоре эта же группа нанесла удар по японским кораблям на реке Янцзы. Советские источники упоминают о потопленном крейсере (а в мемуарах говорится даже об авианосце), но документально эти сведения не подтверждаются. Вероятно, летчики добросовестно заблуждались. (Не первый и не последний в военной истории случай — к примеру, в 1942 г. американские «летающие крепости» атаковали две японские подводные лодки, те погрузились, а янки доложили о потоплении двух тяжелых крейсеров.) Японские источники категорически отрицают любые безвозвратные потери своих боевых кораблей в Китае. Так что советские бомбардировщики, скорее всего, потопили на Янцзы транспортное судно.

После того как китайские войска оставили Нанкин, наши СБ стали регулярно бомбить «родной» аэродром под Нанкином, где теперь базировалась вражеская авиация.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: