Сергей Балакин - ДРЕДНОУТЫ

- Название:ДРЕДНОУТЫ

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Балакин - ДРЕДНОУТЫ краткое содержание

История появления и развития главной ударной силы броненосных флотов.

ДРЕДНОУТЫ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

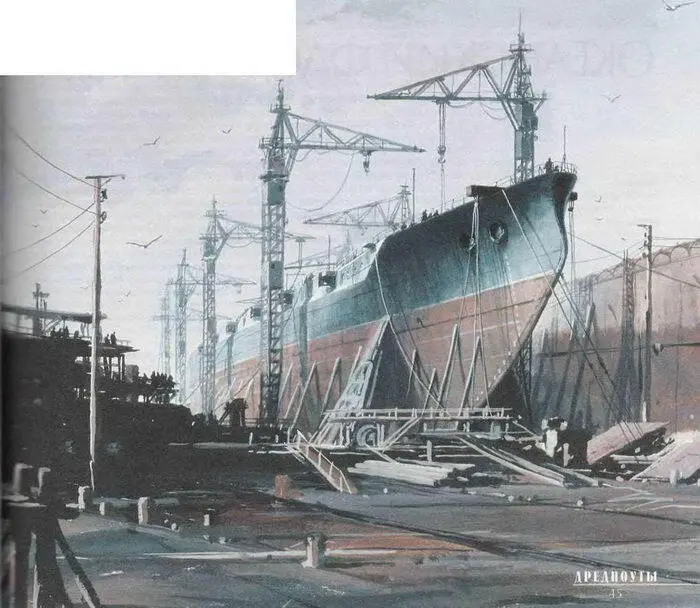

Линейный крейсер «Измаил», Россия (проект).

Заложен в 1912 г, спущен на воду в 1915 г, в строй не вступал. Водоизмещение нормальное 33986 т, полное З6646 т. Длина наибольшая 223,9 м, ширина 30,5 м, осадка 9,8м. Мощность турбин 66000л.с, скорость 26,5уз. Броня: пояс 237-125мм, верхний пояс 100-75мм башни до 300мм, палубы до 75мм,рубка 400мм. Вооружение: 12 356 мм орудий, 24 130-мм и 8 75-мм учебных пушек. Всего заложено 4 единицы: «Измаил», «Бородино», «Кинбурн» и «Наварин». К апрелю 1917 г. готовность кораблей по корпусу составляла 50-65%, по механизмам – 22-66%.

В декабре 1912 года все 4 «измаила» официально заложили на стапелях, освободившихся после спуска на воду линкоров типа «Севастополь». Строительство уже шло полным ходом, когда были получены результаты натурных испытаний по расстрелу бывшей «Чесмы», и эти результаты ввергли кораблестроителей в состояние шока. Выяснилось, что 305-мм фугасный снаряд образца 1911 года пробивает главный пояс «Севастополя» уже с дальности в 63 кабельтова, а на больших дистанциях стрельбы деформирует расположенную за броней рубашку, нарушая герметичность корпуса. Обе броневые палубы оказались слишком гонкими – снаряды не только пробивали их, но и дробили на мелкие осколки, вызывающие еще большие разрушения… Стало очевидным, что встреча «Севастополя» в море с любым из германских дредноутов не сулит нашим морякам ничего хорошего: одно случайное попадание в район погребов боезапаса неизбежно приведет к катастрофе. Русское командование поняло это еще в 1913 году, и именно поэтому оно не выпускало балтийские дредноуты в море, предпочитая держать их е Гельсингфорсе в качестве резерва позади перекрывшей Финский залив минно-артиллерийской позиции…

Самым скверным в данной ситуации было то, что ничего нельзя уже было исправить. О внесении каких-либо принципиальных изменений в строившиеся 4 балтийских и 3 черноморских линкора нечего было и думать. На «измаилах» ограничились усовершенствованием системы крепления броневых плит, усилением набора позади брони, внедрением 3-дюймовой деревянной подкладки под поясом и изменением развесовки горизонтальной брони на верхней и средней палубах. Единственным же кораблем, на котором опыт расстрела «Чесмы» учли в полной мере, стал «Император Николай I» – четвертый линкор для Черного моря.

Решение о строительстве этого корабля пришло перед самым началом войны. Любопытно, что официально его закладывали два раза: сначала в июне 1914 года, а затем в апреле следующего, в присутствии царя. Новый линкор являлся усовершенствованным вариантом «Императрицы Марии», но при идентичном вооружении имел большие размерения и существенно усиленную броневую защиту. Вес брони даже без учета башен теперь достигал 9417 т, то есть 34,5% от проектного водоизмещения, Но дело было не только в количестве, но и в качестве: помимо усиления опорной рубашки, все броневые плиты соединили вертикальными шпонками типа «двойной ласточкин хвост», превратившими главный пояс в монолитный 262-мм панцирь. Позади него находился 75-мм скос броневой палубы и продольная переборка такой же толщины, что увеличивало в сумме толщину бортовой защиты до 337 мм.

«Николай» стал бы наиболее совершенным линкором нашего флота, но вступить в строй ему – как, впрочем и «измаилам» – так и не довелось. Революция, гражданская война и последующая разруха сделали достройку кораблей нереальной. В 1923 году корпуса «Бородина», «Кинбурна» и «Наварина» были проданы на слом в Германию, куда их увели на буксире. «Николай I», переименованный в «Демократию», разобрали на металл в Севастополе в 1927-1928 годах. Дольше всех прожил корпус «Измаила», который хотели превратить в авианосец, но в начале 30-х он разделил участь своих собратьев. Зато пушки линкоров (в том числе 6 «измаильских» 14-дюймовок) еще долго служили на железнодорожных и стационарных установках советских береговых батарей.

Внизу: дредноут "Император Николай I" на стапеле.

С картины художника А. Заикина.

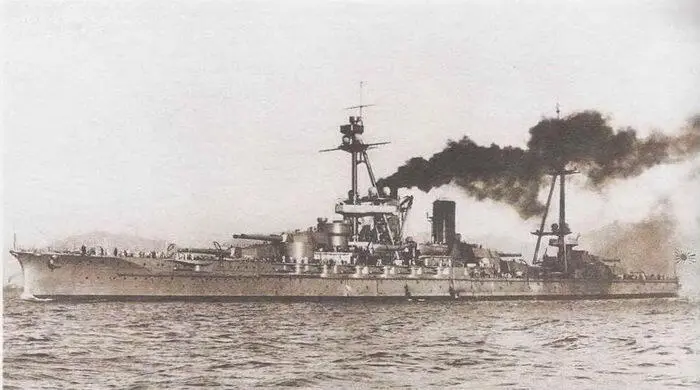

Линкор "Исэ" на испытаниях, декабрь 1917 г.

ОКЕАНСКИЙ ФЛОТ МИКАДО

Появление «Дредноута» поставило японцев, всерьез начавших задумываться о господстве на Тихом океане, в тяжелое положение. И новые броненосцы, и старые трофейные русские корабли окончательно потеряли боевую ценность. Дальневосточной империи предстояло полностью обновить свой линейный флот, И эта необходимость граничила с национальной катастрофой: экономика Японии находилась в еще более тягостном состоянии, чем у побежденной ею и претерпевшей попытку революции России. В то же время единственной гарантией обеспечения безопасности и дальнейшего развития маленькой островной страны, лишенной запасов сырья, оставались мощные морские силы – так во всяком случае считали японские политики. Поэтому, полагали они, постройка линкоров не должна прекращаться ни на один год, только теперь для флота потребуются корабли нового типа – дредноуты.

Любопытно, что японские адмиралы заинтересовались линкорами с однородной крупнокалиберной артиллерией раньше многих других стран. Еще шла война, когда английские конструкторы из фирмы «Виккерс» предложили своим союзникам чертежи мощных броненосцев и крейсеров с многочисленными пушками калибра 10-12 дюймов. Уже в 1907 году предусматривалась постройка двух линкоров с турбинными установками, вооруженных десятью 12-дюймовыми орудиями. Однако состояние экономики вынудило на время отложить эти планы. Только в 1909 году на стапелях двух крупнейших арсеналов в Куре и Йокосуке состоялась закладка «Кавачи» и «Сетцу» – первых японских дредноутов.

Впрочем, дредноутами их можно считать лишь с некоторой натяжкой. Дело в том, что орудия в двух концевых башнях отличались от пушек, расположенных в четырех установках по бортам в середине корабля. Хотя они и имели одинаковый калибр – 305 мм, но длина ствола, а, следовательно, и баллистика были разными. Поэтому задача артиллерийских офицеров неимоверно осложнялась, особенно при стрельбе на больших дистанциях. Конечно же, ни о какой системе центральной наводки в таких условиях нельзя было и думать. Из-за такого более чем странного решения, вызванного экономией (пришлось купить подешевле то вооружение, которое предлагалось англичанами), некоторые специалисты так и не признавали в «Кавачи» и «Сетцу» дредноуты, считая их кораблями «переходного» типа, вроде их предшественников – «Аки» и «Сатцума».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: