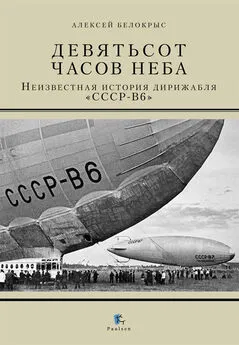

Алексей Белокрыс - Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»

- Название:Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Паулсен

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-98797-174-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Белокрыс - Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6» краткое содержание

Гибель флагмана дирижабельного флота обросла разнообразными слухами, в новейшее время к ней не раз обращались любители псевдосенсационных расследований, однако истинные обстоятельства и причины катастрофы оставались неизвестными.

Историк дирижаблестроения Алексей Белокрыс выдвигает свою версию, опирающуюся на различные источники, в том числе десятки архивных документов, многие из которых были рассекречены лишь недавно и вводятся в оборот впервые.

Книга не замыкается на заполярной трагедии, а рассказывает о событиях, предшествовавших постройке дирижабля, о его месте в общей картине отечественного управляемого воздухоплавания, охватывая период с начала ХХ столетия до прекращения постройки воздушных кораблей в 1940 году. Перед вами – своего рода история дирижаблестроения в нашей стране, изложенная в доступной форме, со множеством неожиданных фактов и любопытных подробностей.

Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1928 г. добровольно поступил на метеорологическое отделение Военной школы спецслужб ВВС РККА, которую окончил в 1929 г., получив специальность военного метеоролога.

В 1929–1932 гг. служил в частях ВВС РККА Белорусского военного округа – младшим, затем старшим метеорологом. В 1932 г. после увольнения в запас работал синоптиком Центрального бюро погоды Московского аэропорта. В 1933 г. был переведён на Дирижаблестрой, где занял должность начальника метеостанции.

В 1934 г. участвовал в качестве физика-синоптика группы аэрометеослужбы в экспедиции Дирижаблестроя, направленной на Дальний Восток для спасения челюскинцев.

Осенью 1937 г. входил в состав экипажа «СССР-В6» во время рекордного полёта на продолжительность, премирован месячным окладом содержания.

Из характеристики, выданной Московским управлением Главного управления Гидрометеорологической службы при Совнаркоме СССР:

Т. Градус Д. И. за время своей работы проявил себя как хороший специалист – синоптик и организатор… проявил большую заботу о повышении квалификации сотрудников АМСа [302] АМС – авиаметеостанция.

… проявляет большую активность в общественной жизни Гидрометуправления.

Член ВЛКСМ с 1924 по 1930 г., вышел по собственному желанию.

Имя Градуса носит одна из улиц Луганска [303] В названии улицы написание фамилии ошибочное – Градусов.

.

РГАЭ, ф. 9574, оп. 4, д. 126; оп. 1, д. 169

РГВА, ф. 40895, учётно-послужная карта Градуса Д. И.

Корабельный инженер

Родился в 1910 г. в дер. Борисово Дорогобужского уезда Смоленской губернии в семье железнодорожного служащего.

Учился в Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе (г. Ленинград), но по состоянию здоровье вынужден был прервать обучение. Окончил в 1934 г. Московский дирижаблестроительный институт (МДИ).

Член ВЛКСМ с 1926 по 1942 год, в КПСС с июля 1943 года.

В 1930 г. участвовал в постройке дирижабля «Комсомольская правда». С апреля 1932 г. на Дирижаблестрое. Был помощником командира дирижабля «СССР-В2», с 1933 г. – командиром дирижабля «СССР-В1».

В 1934 г. участвовал в качестве помощника командира первого состава экипажа дирижабля «СССР-В4» в экспедиции Дирижаблестроя, направленной на Дальний Восток для спасения челюскинцев.

В ноябре 1934 г. был включён в первый состав экипажа дирижабля «СССР-В6» в качестве 1-го помощника командира корабля.

В 1935 г. занял должность командира дирижабля «СССР-В7 Челюскинец». Во время полёта 23–24 октября 1935 г. по маршруту Сализи – Петрозаводск – Сализи преждевременно кончилось горючее, дирижабль перешёл в неуправляемый полёт, снизился, задел провода высокого напряжения и сгорел. По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 28 декабря 1935 г. Устинович получил два года лишения свободы, однако впоследствии освобождён, так как было установлено, что нехватка топлива была вызвана ошибкой в расчётах технических характеристик дирижабля, допущенной при испытаниях.

Осенью 1937 г. входил в состав экипажа дирижабля «СССР-В6» во время рекордного полёта на продолжительность, по итогам которого был премирован месячным окладом содержания.

В ноябре 1937 г. назначен командиром дирижабля «СССР-В10». В 1938 г. командовал дирижаблем «СССР-В8», работал командиром-инструктором Эскадры дирижаблей. После ликвидации Управления воздухоплавания был переведён на завод № 207, где работал руководителем группы спецоборудования самолётов. В начале войны вместе с заводом отбыл в эвакуацию в г. Молотов (Пермь).

Участвовал в расконсервации и сборке мягких дирижаблей предвоенной постройки, летал на них в составе 1-го Отдельного воздухоплавательного дивизиона ВДВ, занимался подготовкой десантников, выполнявших тренировочные прыжки с парашютом с борта дирижабля, обеспечивал доставку на дирижаблях к линии фронта водорода для привязных аэростатов. Был заместителем командира Отдельного авиационно-воздухоплавательного полка ВДВ.

После войны продолжил службу в армии, более 30 лет занимался военным воздухоплаванием в Воздушно-десантных войсках, преподавал в высших учебных заведениях. Последняя должность – заместитель председателя Научно-технического комитета ВДВ. Имел свыше 800 прыжков с парашютом, из них большинство испытательных. Мастер парашютного спорта СССР. Вышел в отставку в звании полковника-инженера. Награждён двумя орденами Красной Звезды и 10 медалями. Почётный гражданин г. Долгопрудного.

Скончался в 1999 г.

Открытые источники, автобиография от 10 октября 1982 г. (Долгопрудненский историко-художественный музей, инв. № 681)

Родился в 1906 г. в Оренбурге в семье железнодорожника. Работать начал в 1919 г. в оружейных мастерских г. Нежина, с 1920 по 1927 г. трудился в пос. Навля Карачевского уезда Брянской губернии [304] Ныне Навлинский район Брянской области.

на шпалопропиточном заводе при железнодорожной станции, несколько месяцев прослужил секретарём волостного исполкома, куда был выдвинут комсомольской организацией.

В 1927–1930 гг. учился на рабфаке 2-го Московского государственного университета, одновременно работал на Дорогомиловском химическом заводе, сторожем и слесарем на строительстве ЦПКиО.

В 1930 г. поступил в Московский авиационный институт и в 1934 г. окончил теоретический курс. С 1931 г. перешёл на обучение без отрыва от производства и работал на Дирижаблестрое в баллонном цеху механиком, мастером по ремонту швейных машин, инженером.

В 1934 г. участвовал в качестве инженера-баллонщика в экспедиции Дирижаблестроя, направленной на Дальний Восток для спасения челюскинцев.

С мая по сентябрь 1935 г. – инженер по эксплуатации Дирижаблестроя, затем корабельный инженер Эскадры дирижаблей. Летал на «СССР-В2», «СССР-В7 Челюскинец», «СССР-В8», на последнем с ноября 1937 г. был первым помощником командира.

После катастрофы «СССР-В6» остался в Эскадре дирижаблей на лётной работе, был командиром дирижабля «СССР-В8». К маю 1939 г. имел налёт на дирижаблях 1313 часов.

С 1924 г. в комсомоле, кандидат в члены ВКП(б) с 1932 г., член ВКП(б) с 1940 г.

Из аттестации 1939 года:

Политически развит. Морально устойчив. Политически выдержан. Активен. В общественной работе участие принимает. Пользуется деловым авторитетом. Умеет хранить государственную тайну. Обладает хорошими волевыми качествами. <���…> Летает охотно, лётную работу любит. Интересуется советской и иностранной литературой по пилотажу. К подчинённым требователен. Дисциплинирован.

Во время войны служил в воздухоплавательных частях на аэростатах заграждения, затем артиллерийского наблюдения. В одном из боевых вылетов был сбит, попал на оккупированную территорию, некоторое время был разведчиком-диверсантом в партизанском отряде на Брянщине. Затем его переправили в Москву и назначили командиром 7-го отдельного воздухоплавательного дивизиона аэростатов артиллерийского наблюдения, с которым он воевал на Западном, Воронежском, Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах, многократно поднимался в воздух на аэростате – корректировал артогонь, выявлял артиллерийские батареи противника, скопления техники и пехоты. Как рассказывал бортмеханик Новиков, после возвращения Почекина из тыла врага они вместе «плавали на Севере и помогали указывать путь во льдах Карского моря караванам наших союзников» [39]. Возможно, речь идёт об аэростатах наблюдения, которые вели ледовую разведку для арктических морских конвоев, идущих в советские северные порты. Подробности этого периода биографии Почекина неизвестны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: