Макс Хейстингс - Первая мировая война. Катастрофа 1914 года

- Название:Первая мировая война. Катастрофа 1914 года

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-3599-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макс Хейстингс - Первая мировая война. Катастрофа 1914 года краткое содержание

Первая мировая война. Катастрофа 1914 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

44-летний доктор Рихард фон Штеницер, оставивший в Вене респектабельную практику, чтобы поступить в армию военврачом, прибыл на фронт с одним небольшим саквояжем, ведь «говорили, что кампания продлится не больше пары месяцев» {755}. Однако штабной офицер Александр Паллавичини – знакомый Берхтольда – был настроен мрачно с самого начала: «Это печальный “успех” нашей дипломатии, которая всегда рассчитывала на то, что сражаться придется только с Сербией». После этого он перешел на французский: «Пора учить новые слова – ordre, contreordre, désordre (приказ/порядок, контрприказ, беспорядок/хаос)». Подполковник Теодор Риттер фон Цейнек, прощаясь в Вене со своей женой перед отъездом в галицийский штаб армии, ощущал себя так, словно «бросается в густую тучу» {756}. Польша, западный выступ царской империи, стала в Первой мировой одним из самых экзотических театров военных действий. Джон Рид нарисовал красочный портрет ее пестрого населения, к которому теперь примешивались солдаты со всех уголков империи Николая II, «парад народов», как назвал его американский журналист:

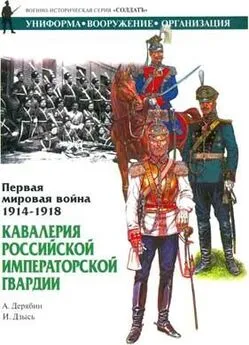

«Неприметные, скромные молдавские крестьяне в белой льняной одежде и широкополых шляпах, из-под которых на плечи струились на плечи буйные кудри. <���…> Русские мужики в блузах и фуражках топали тяжелыми сапогами – бородатые гиганты с простыми невыразительными физиономиями, и крепко сбитые плосколицые русские женщины в цветастых платках с рубахами кошмарных сочетаний. <���…> То и дело мелькает расчетливое, с бегающими глазами лицо длинноволосого попа с прыгающим на груди поверх рясы массивным крестом. Донские казаки без особой формы, если не считать широких красных лампасов на брюках, сабель с серебряной чеканкой без гарды и выпущенных на левый глаз кудрявых чубов. Рябые татары, потомки Золотой Орды, наводнившие Святую Москву, – армейские силачи, в качестве отличительного знака носящие узкую красную полосу; туркмены в огромных белых или черных папахах, полинявших фиолетовых или синих кафтанах и сапогах с загнутым носом, в блеске золотых цепей, ремней, кинжалов и ятаганов, и, конечно, кругом евреи, евреи, евреи» {757}.

Вот в такую обстановку – мешанину народностей с совершенно разными традициями – угодили в августе 1914 года три армии. Еще на землях Габсбургов австрийскому лейтенанту Константину Шнайдеру показалось, что по мере приближения эшелона к Карпатам меняется не только пейзаж, но и поведение солдат: «Верховное командование обозначило на карте границу театра военных действий, и даже природа близ нее изменилась. Мирный пейзаж кончился, остались позади изобильные поля, где хлеборобы собирали урожай, и веселая городская жизнь. <���…> Услышав, что поезд останавливается, мы очнулись от поэтических грез и превратились… в удалых героев, заряжая пистолеты, и вооруженные до зубов, дожидаясь утра» {758}.

Преодолев карпатские перевалы, армия Франца Иосифа оказалась в пограничной области, где на каждом шагу стояли огромные города-крепости – Лемберг, Перемышль, Краков. По этим землям австрийцы двигались навстречу русским пешим порядком. Дивизию Константина Шнайдера сопровождали 600 багажных повозок, неопытные гражданские возчики которых никак не желали держаться оставленной для них левой стороны дороги {759}. «Из-за столкновений постоянно случались заминки, трудности, перебранка», – возмущался их недалекостью Шнайдер {760}. По обеим сторонам от польской границы дороги оставляли желать лучшего, а железных было попросту мало. Колонны снабжения конрадовской армии, участвующие в войне XX века, двигались немногим быстрее, чем в XIX.

Австрийцы намеревались сразиться с российской армией на двух фронтах – в 1500 км к югу от Варшавы за рекой Сан и восточнее, по обоим берегам Днестра. Во втором секторе численный перевес составлял три к одному – не в пользу австрийцев. Однако российский командующий Николай Рузский, понеся большие потери в первых же схватках после осторожного выдвижения на габсбургскую половину Галиции, поспешно отошел назад в Польшу. Тем временем российские командиры получали иррациональные и поистине противоречивые приказы от соперничающих верхов: штаба армии – царской ставки, возглавляемой Великим князем Николаем, от Санкт-Петербурга и, наконец, от командующего фронтом, генерала Николая Иванова. Генералы в полевой обстановке решали дилемму, выбирая наиболее, по своему разумению, правильный для конкретного случая вариант без учета действий соседей. Высшие офицеры беззастенчиво демонстрировали взаимную неприязнь. Наибольшую известность получили трения между Самсоновым и Ренненкампфом, однако были и другие: так, в Галиции полковник Гулевич, шляхтич и офицер из свиты, назначенный начальником штаба 9-й армии, отказывался разговаривать с генералом Лечицким, командиром этой же армии, которого презирал как неисправимого варвара за то, что тот не разрешил Гулевичу поселить при штабе жену {761}.

Хронический пессимист Рузский встретился с австрийцами, однако его одолевал страх, что развернутые севернее немцы могут пойти на Варшаву, а оттуда – на Петербург. Поэтому он ратовал за отход к Неману. Часть варшавских фортов и мостов была взорвана в мрачном предчувствии такого исхода. Между тем 350 000 русских двигались на юго-запад от Люблина к Австрии, где Конрад развернул сравнимые по численности войска, и обе стороны беззастенчиво мародерствовали и жгли попадающиеся на пути села. Этим землям военные действия были внове, и население еще не приспособилось к их жестоким требованиям. В Ополе от горящей церкви остались только алтарь и крест, а кирпичи колокольни усеяли окрестное поле, перечеркнутое брошенными траншеями австрийцев. При этом в паре километров наступающие российские войска встретили семьи в праздничных нарядах, как обычно в воскресенье следующие в церковь. В деревенском пруду плескались и играли дети {762}. В лагере австрийцев Константин Шнайдер, с любопытством разглядывая церкви с куполами-луковицами и удивляясь забавным названиям, размышлял: «Таким и должен быть Восток. Заметно, что Европа осталась далеко позади» {763}.

Штабной офицер Эдлер Хеффт попал под свой первый артобстрел, устроенный русскими, 15 августа. В крестьянскую избу, куда его отправили на постой, угодил снаряд, «лошади взвились на дыбы, люди кинулись врассыпную, и кого-то наверняка накрыло на месте». Однако когда обстрел прекратился, он обнаружил, к своему изумлению, что ранило только одного человека – в колено. «Не иначе как Господь сотворил чудо, – писал он, – потому что в противном случае не уцелел бы никто» {764}. Они усвоили важный урок всех сражений: как ни опасен артиллерийский обстрел, он не означает абсолютного уничтожения, которое со стороны кажется неизбежным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/1097382/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro.webp)