Алексей Лобин - Пушки Смуты. Русская артиллерия 1584–1618

- Название:Пушки Смуты. Русская артиллерия 1584–1618

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-119146-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Лобин - Пушки Смуты. Русская артиллерия 1584–1618 краткое содержание

НОВАЯ книга ведущего исследователя отечественной артиллерии XVI–XVII веков, кандидата исторических наук Алексея Лобина, основанная на широком круге источников, знакомит читателя с малоизвестными страницами истории бомбардологии от смерти Ивана Грозного до окончания Смутного времени и начала правления династии Романовых: подробно рассматриваются производство, классификация, боевое применение артиллерийского вооружения.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Пушки Смуты. Русская артиллерия 1584–1618 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Орудие активно использовалось во время боев за Москву в 1612 г. Мастера заявили, что «в московское разоренье у тое же пищали засорилось каменьем и грязью и ядрами закачено 25 зарядов, и тем де зарядом помочь они не умеют».

Таким образом, за 1585–1592 гг. сохранились данные о производстве 15 крупный орудий. За весь XVII в. такой уровень орудийного производства крупных орудий так и не был превзойден. Артиллерия, созданная пушечными мастерами до Смуты, активно использовалась в войнах XVII в.

Производство полуторных пищалей в 1580–1590-е гг.

Пищаль Чеглик, в которой весу 25 контарев, стреляет ядро железное весом шесть фунтов, и доведетца литцу платити за медь и за дело по 18 золотых за контарь.

«Воинская книга о всякой стрельбе» 1620 г.В источниках конца XVI в. и описях городской артиллерии XVII в. отсутствуют данные о производстве после 1580-х гг. «семипядных» и «девятипядных» орудий, известных во времена Ивана Грозного, хотя есть данные о снабжении ими городов и крепостей в 1590–1592 гг. [145] Напр.: Описи Соловецкого монастыря XVI века. Комментированное издание / Составители: З.В. Дмитриева, Е.В. Крушельницкая, М.И. Мильчик. Отв. ред. М.И. Мильчик. СПб., 2003. С. 167–168.

.

Не обнаружено описаний ни одного орудия калибром менее 5 фунтов, отлитого в царствование Федора Ивановича. Между тем в описях XVII в. можно найти несколько свидетельств того, что на Пушечном дворе активно выпускались 6-фунтовые полуторные пищали. Скорее всего, производство более мелких орудий имело эпизодический характер, и к концу XVI в. произошел переход к литью полуторных пищалей, производство которых продолжалось до 1648 г. Окончательно прекращается выпуск «девятипядных» и «семипядных» стволов, а изготовление других типов пищалей («скорострельных», «полковых», «затинных», «волконеек») продолжалось и в первой половине XVII в. [146] Лобин А.Н. Материалы Пушкарского приказа… С. 100.

.

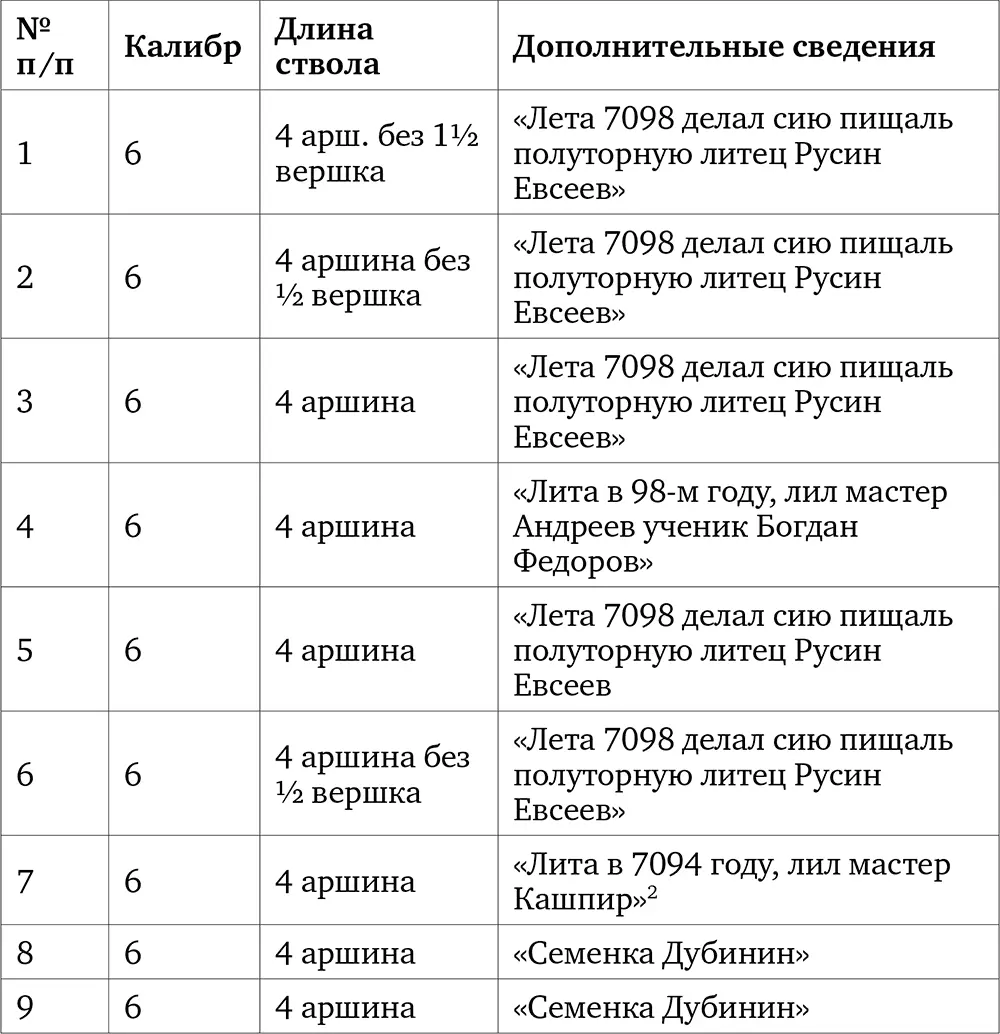

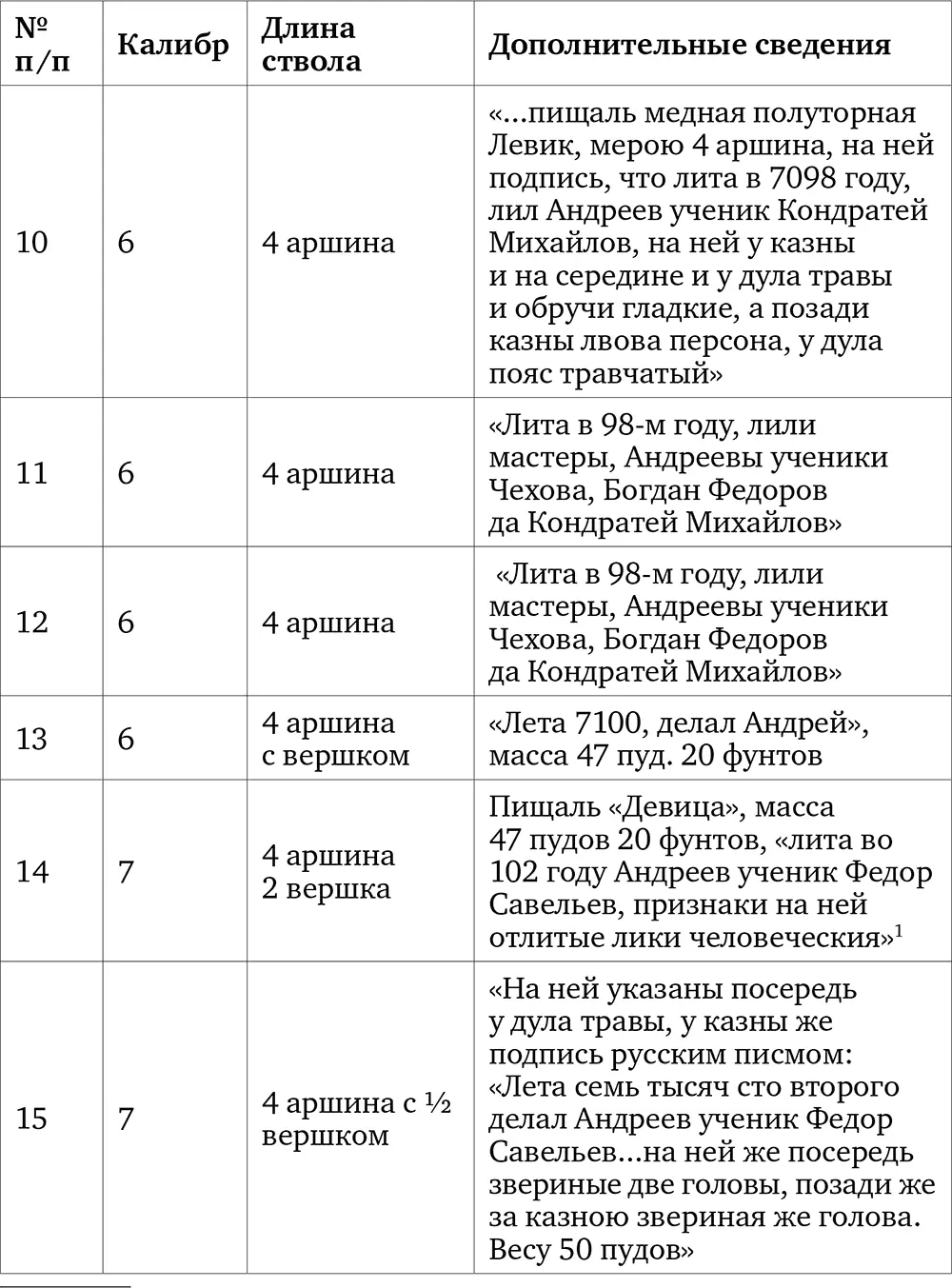

Приведем таблицу, в которой учтены полуторные пищали, отлитые после смерти Ивана Грозного.

Таблица. Полуторные пищали 1586– 1594 гг. [147] Таблица составлена на основании следующих источников: РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Книги Белгородского стола. Кн. 152. Л. 293–293 об.; Научный архив СПбИИ РАН. Ф. 175 (И.Х. Гамеля). Оп. 1. Д. 465, Оп.3. Кн. 27. Л. 207; Забелин И.Е . Дополнения к Дворцовым разрядам. М., 1882. Ч. III. С. 140; ДАИ. СПб., 1853. Т. V. С. 296–374; сборник Московского архива Министерства юстиции. М. 1914. Т. VI. С. 231–254; Armémuseum. Ritningssamlingen. AM 5377.

[148] В разрядной росписи неточность, указан: «Андреев ученик Савельева Федор» вместо «Андреев ученик Федор Савельев». (РГАДА. Ф. 210 (Разрядный приказ). Книги Белгородского стола. Кн. 152. Л. 293–293 об).

Таким образом, выявлено не менее 15 случаев однотипного производства полуторных пищалей после смерти Ивана Грозного. По-видимому, мастера лили орудия партиями (например, в описи Пскова перечисляются несколько одинаковых орудий мастера Русина Евсеева, отлитых в 1589–1590 гг.). Несмотря на отдельные упоминания полуторных пищалей 1586–1594 гг. в источниках XVII–XVIII вв., можно констатировать, что в этот период продолжали отливаться однотипные орудия (калибр 6 фунтов [149] Обозначенный у пищалей № 14 и 15 калибр в 7 фунтов, возможно, связан с неточностью измерений весового калибра. Например, масса № 13 и № 14 одинаковая, несмотря на то что калибр отличается на 1 фунт.

, длина «полтора десятка пядей», или около 4 аршин, масса ствола 46–52 пуда), различающиеся между собой наличием или отсутствием украшений, пространных надписей и т. д.

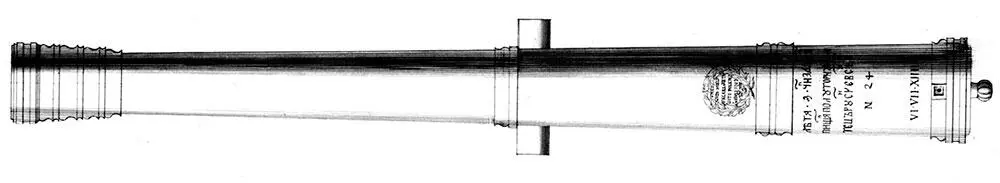

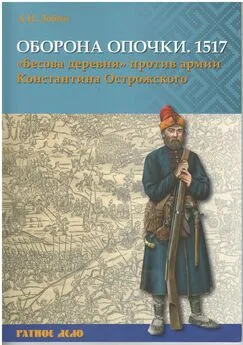

Илл. 18. Полуторная пищаль Р. Евсеева. По рисунку Я. Телотта

Благодаря зарисовкам Я.Ф. Теллота мы можем представить, как выглядели некоторые из них, а именно: две пищали Б. Федорова, две пищали, отлитые совместно К. Михайловым и Б. Федоровым, и пищаль Р. Евсеева [150] Armémuseum. Ritningssamlingen. AM 5377. Fol. 4, 10, 15, 31, 33.

. Так, орудия последнего мастера (с надписями «лета 7098 здела(л) пищаль полуторную литец Русин Евсеев») строги в своем оформлении, какие-либо украшения на них отсутствуют, за исключением фризов, которые делили ствол на дульную, среднюю и казенную части [151] Armémuseum. Ritningssamlingen. AM 5377. Fol. 15. B. 2. Fol. 33.

. Одну из таких полуторных пищалей захватили шведы в Польше 4 октября 1703 г. А в Польшу она попала, очевидно, во время Смуты или Смоленской войны 1632–1634 гг. Интересны отметки на стволе: под надписью шведами выбиты «№ 24» и ближе к торели римские цифры «VI–VII–XIIII», что, несомненно, свидетельствует о включении орудия в состав арсенала шведской артиллерии. Цифра 24 – это порядковый номер в арсенале, а далее идет маркировка массы ствола: VI скеппспунда (816 кг), VII лиспундов (47,6 кг) и XIIII пундов (4,76 кг) – всего 868,36 кг (54 пуда), что немного больше массы полуторных пищалей.

На пищали С. Дубинина (автограф «Семенка Дубинин»), второго после А. Чохова мастера, отсутствуют какие-либо украшения. На одной полуторной пищали чоховского ученика Б. Федорова мы видим в трех поясах 9-листные цветки и «травы» на дульной, средней и казенной частях, а на другой – цветок из семейства астровых, похожий на василек, с таким же «травяным» орнаментом [152] Armémuseum. Ritningssamlingen. AM 5377. Fol. 31.

. А совместно отлитая Б. Федоровым и К. Михайловым пищаль не содержит «травяных» украшений [153] Armémuseum. Ritningssamlingen. AM 5377. Fol. 10.

.

Ранее я писал о массовом производстве таких полуторных 6-фунтовых пищалей со времен 1560-х до 1648 г. [154] Лобин А.Н. Полковая артиллерия в царствование Михаила Федоровича (1613–1645) // Исследования по истории средневековой Руси: к 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.; СПб., 2006. С. 383–397; Лобин А.Н . Артиллерия Ивана Грозного. М., 2019.

– почти за 90 лет конструкционные особенности этого типа орудий практически не менялись.

Судя по рисункам Я. Телотта, на полуторных пищалях 1590-х гг. либо вообще отсутствовал орнамент, либо присутствовали только по три декоративных пояска с травами и цветами. Надписи у всех пищалей располагались на казенной части ствола.

Подводя итоги анализу пушечного производства 1584–1598 гг., следует заметить, что, несмотря на практически полное отсутствие документов Пушкарского приказа конца XVI – начала XVII в., всё же можно реконструировать орудийное производство указанного периода, что мы и продемонстрировали в этом разделе. По самым неполным данным, которые удалось найти, в 1540–1584 гг. было отлито крупных пушек и пищалей общей массой более 500 тонн, а в 1585–1592 гг. было отлито крупных пушек и пищалей общей массой более 90 тонн (а с учетом «мелкого наряда» и неизвестных нам фактов этот показатель может превышать отметку в 100 тонн). За весь XVII в. такой уровень орудийного производства крупных орудий так и не был превзойден. Артиллерия, созданная пушечными мастерами до Смуты, активно использовалась в войнах XVII в., а несколько стволов, в том числе тяжелые пищали «Лев» и «Медведь», еще обстреливали в 1700 г. Нарву [155] Великанов В.С., Лобин А.Н. Русская артиллерия в Нарвском походе 1700 г. // Военно-исторический журнал «Старый Цейхгауз». № 48 (4/2012). М., 2012. С. 3–10.

. Немногие сохранившиеся поныне орудия являются подлинными украшениями старейших музеев страны.

Интервал:

Закладка:

![Алексей Лобин - Артиллерия Ивана Грозного [litres]](/books/1073900/aleksej-lobin-artilleriya-ivana-groznogo-litres.webp)

![Сергей Ионин - Русская артиллерия [От Московской Руси до наших дней]](/books/1094102/sergej-ionin-russkaya-artilleriya-ot-moskovskoj-rus.webp)