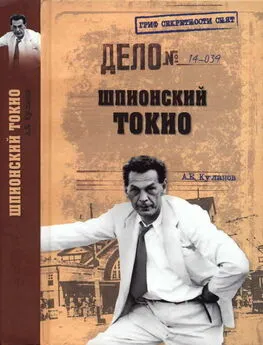

Александр Куланов - Шпионский Токио

- Название:Шпионский Токио

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-4444-2289-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Куланов - Шпионский Токио краткое содержание

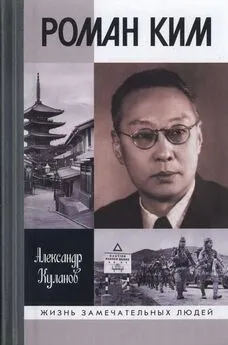

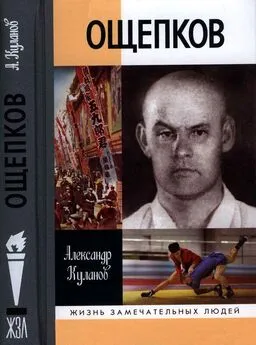

Первый советский военный нелегал в Токио и мастер боевых искусств Василий Ощепков позволял жене флиртовать с японскими офицерами, потому что знал, что с таким местом жительства, как у него, других шансов получить нужную информацию нет. Показания, данные на суде великим разведчиком Рихардом Зорге, журналисты назвали «путеводителем по ресторанам Токио», но карта удивительных перемещений «Рамзая» и членов его группы до сих пор хранит массу секретов. Воспитанный в Токио наставником наследного принца настоящий советский ниндзя Роман Ким написал о повседневной жизни японских разведчиков в Токио так, что невозможно поверить, что он не был одним из них и не собирался вскрыть себе живот перед императорским дворцом.

Гении шпионских мест Токио: Ощепков, Зорге, Ким. Забытый советский разведчик Николай Кошкин. Предатель Станислав Левченко и шпион-неудачник Константин Преображенский. Все эти люди начертили замысловатую карту Восточной столицы тех времен, когда казалось, что каждый камень там дышит органами.

Шпионский Токио - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Собор Воскресения Христова, или Николай-до

Основатель православной церкви в Японии архимандрит Николай (Касаткин) прибыл в Токио 28 февраля 1872 года. В то время в стране было запрещено и христианство, и проживание иностранцев за пределами специально выделенных для них территорий. В Восточной столице таким местом стал район Цукидзи на берегу Токийского залива. Сейчас там можно найти следы первых западных мигрантов в Токио — это хорошо известный японцам госпиталь Святого Луки — Сэйрока. Само здание госпиталя сегодня представляет собой грандиозный небоскреб на берегу залива с характерной перемычкой между двумя составляющими его «карандашами» где-то под облаками, но во дворе этого здания сохранился домик основателя Рудольфа Тесслера, дающий возможность представить облик всей клиники. Именно там провел последние дни своей жизни святитель Николай Японский, только умирать вернувшийся в миссию, там же лежал после мотоциклетной аварии в 1938 году Рихард Зорге.

В 1873 году положение с проповедованием в Японии иностранных религий резко изменилось, запрет был отменен, и немедленно на самом высоком холме города, к северу от императорского дворца, русским правительством была выкуплена в бессрочную аренду площадка под строительство духовной миссии. Выбор места был странным с точки зрения китайской геомантии фэншуй, очень популярной в средневековой Японии. Считалось, что именно с севера приходят злые силы, и высокий Суругадай как бы защищал от них императорский дворец. Значение построенного на вершине холма православного храма в таком случае могло расцениваться как минимум двояко. Но, так или иначе, ставший более чем на полвека абсолютной высотной доминантой Токио собор Воскресения Христова был возведен японской строительной компанией «Симидзу» в 1891 году по проекту русского архитектора Щурупова и под руководством главного застройщика Восточной столицы той эпохи английского архитектора и инженера Джошуа Кондера. Золотой крест на 35-метровом куполе был виден отовсюду в радиусе двадцати километров. Этот купол и верхнюю часть колокольни покрыли медными листами, а крепость сооружения, конструктивно никак не приспособленного к сейсмоактивной местности, должны были обеспечивать почти крепостные стены, местами достигающие толщины в 260 сантиметров. В плане храм имеет форму креста размером 44,5 метра с востока на запад и 36 метров — с севера на юг, и с самого начала вызывал удивление и восхищение всех, кто его видел. Сам владыка Николай гордился своим детищем и писал о нем: «Собор будет памятен, будет изучаем, подражаем — многие, не десятки, а, смело говорю, сотни лет, ибо он, действительно, замечательнейшее здание в столице Японии, — здание, о котором слава разнеслась по Европе и Америке еще прежде его окончания и которое, ныне будучи окончено, по справедливости вызывает внимание и удивление всех, кто есть или кто бывает в Токио».

Очень скоро храм Воскресения Христова получил в японском народе прозвище, популярное и сегодня: «Дом Николая» — Николай-до или, с учетом местного произношения, Никорай-до. Сразу после его освящения 8 марта 1891 года японцы отправились на осмотр собора как достопримечательности. Храм был открыт круглые сутки, а специально назначенный «гид» давал приходящим пояснения. В журнале «Православный вестник» была опубликована статистика посещений: с 7 апреля по 31 мая 1891 года в Никорай-до побывали 3646 человек, из коих 226 немедленно возжелали принять православие.

Воскресенский собор стал центром всей русской православной духовной миссии, сконцентрировавшейся вокруг него. Рядом с собором и еще до его постройки были возведены два двухэтажных корпуса миссии, в которых в том числе находились домовая церковь и кабинет самого Николая Японского — с полукруглым выступом на втором этаже на южной стороне здания миссии. В соседнем строении разместилась женская семинария, в которой готовились к служению японские девочки-подростки, а чуть дальше, в северо-западном углу, была выстроена трехэтажная библиотека. Еще дальше, но уже к юго-западу, располагалось двухэтажное деревянное здание в традиционном японском стиле с деревянными и бумажными перегородками и покатыми склонами черепичной крыши — семинария мужская. Она была открыта задолго до постройки собора, еще в 1875 году, и предназначалась для подготовки священнослужителей-японцев. С историей попадания в нее русских учеников вы уже знакомы, а потому вернемся к храму. По меткому замечанию историка православия в Японии Э.Б. Саблиной, «с самого начала XX века на Воскресенский собор с каким-то роковым постоянством… стали обрушиваться несчастья». Русско-японская война, смерть архиепископа Николая 16 февраля 1912 года, революция в России — все это сильно подорвало и популярность Никорай-до, и его возможности. Из-за прекращения финансирования с родины пришлось закрыть в 1918 году духовные училища, и в здание мужской семинарии въехал японский госпиталь. Он и сейчас находится там же — на том месте на склоне холма, где когда-то фотографировались у входа в японскую школу русские и японские ученики, где располагался зал для занятий дзюдо, где готовились к жизни, как они думали, будущие переводчики, а на деле — разведчики. Пусть они не представляли себе свою судьбу, и никогда семинария не была «школой шпионов», но она накрепко оказалась связана с судьбами наших и японских сотрудников спецслужб. Тяжесть этой школы они не забудут никогда: в дошедших до нас уникальных свидетельствах этого выражена такая боль и такая мощь воспоминаний о семинарии, что лучше, чем это передали они, мне рассказать не под силу. В одном из официальных документов разведки сохранилась запись Василия Ощепкова (напомню: семинарию он по идеологическим мотивам всегда называл школой): «Я русский патриот, воспитанный хотя и в японской школе. Но именно эта школа научила меня любить свою родину, свой народ…» То, что Ощепков сказал о японцах далее, до сих пор не подлежит публикации.

Исидор Яковлевич Незнайко, единственный из известных мне семинаристов, доживший до глубокой старости, на склоне лет записал аудиописьмо, обращенное к детям и внукам. Две минуты речи ветерана японоведения, «секретного связного советской разведки», наполнены энергией и даже пафосом, но в одном месте голос Незнайко срывается на рыдания: «Тут тоже было для меня нелегко… И даже скажу — очень и очень тяжело! Оторванному от родины и от родителей… Но я… крепился и пережил все трудности». В устах людей, привыкших ходить по лезвию самурайского меча и под прицелом чекистского нагана, такие признания дорогого стоят…

Сейчас, чтобы подойти к госпиталю, нужно перейти дорогу, а тогда вся миссия была обнесена единым забором.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: