Александр Волков - Артиллерия

- Название:Артиллерия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Воениздат

- Год:1953

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Волков - Артиллерия краткое содержание

Книга может быть использована как пособие на занятиях по артиллерии с воспитанниками артиллерийских подготовительных училищ, инженерно–техническим составом артиллерии, а также с солдатами и сержантами всех родов войск.

Артиллерия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но допустим, что вы все же решили стрелять по самолету из знакомой уже вам 57–миллиметровой противотанковой пушки. Вы ее командир. Самолеты противника несутся к вам на высоте примерно двух километров. Вы быстро решаете встретить их огнем, понимая, что нельзя терять ни одной секунды. Ведь за каждую секунду враг приближается к вам по крайней мере на сотню метров.

Вы уже знаете, что при всякой стрельбе прежде всего надо знать расстояние до цели, дальность до нее. Как же определить дальность до самолета?

Оказывается, сделать это не легко. Вспомните, что расстояние до танков противника вы определяли достаточно точно на глаз; вы знали местность, вы представляли, как далеко отстоят выбранные заранее местные предметы – ориентиры. Пользуясь этими ориентирами, вы и определяли, на каком расстоянии от вас находится цель.

Но в небе нет никаких предметов, никаких ориентиров. Определить на глаз, далеко или близко находится самолет, на какой высоте он летит, – очень трудно: можно ошибиться не только на сотню метров, но даже и на 1–2 километра. А для открытия огня вам нужно определить дальность до цели с большей точностью.

Вы быстро берете бинокль и решаете определить дальность до вражеского самолета по его угловому размеру при помощи угломерной сетки бинокля.

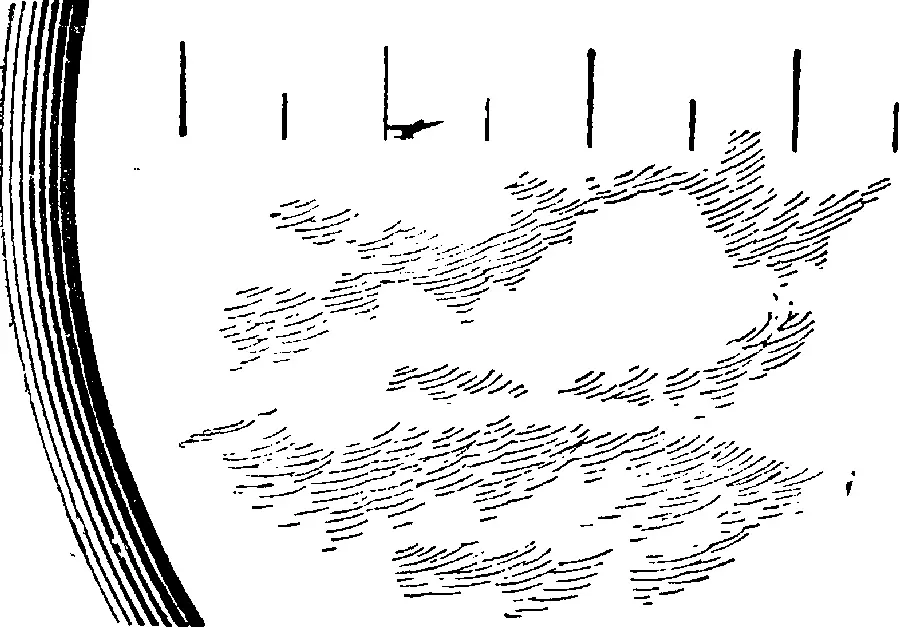

Нелегко навести бинокль на маленькую цель в небе: чуть дрогнет рука, и пойманный было самолет исчезает из поля зрения бинокля. Но вот, почти случайно вам удается уловить момент, когда сетка бинокля как раз приходится против самолета (рис. 326). В этот момент вы и определяете расстояние до самолета.

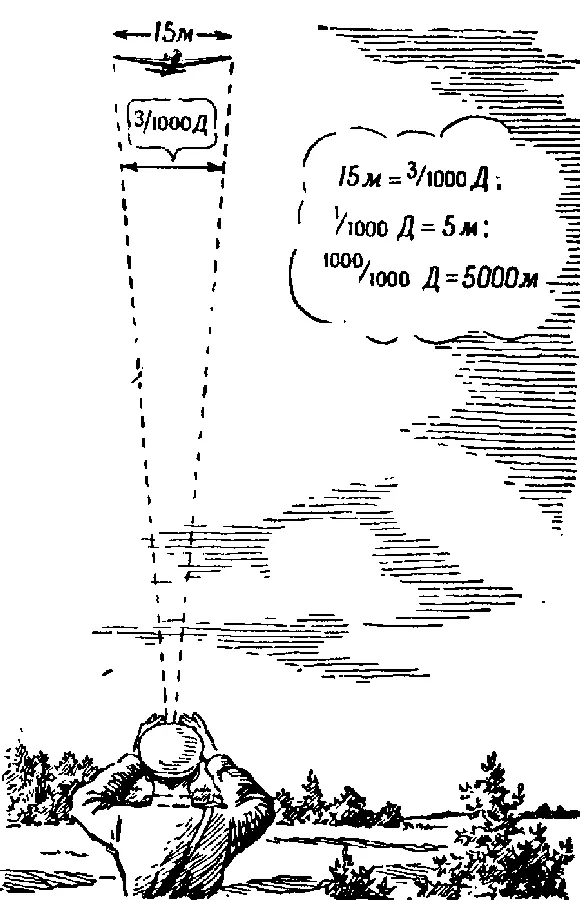

Вы видите: самолет занимает чуть больше половины маленького деления угломерной сетки – иначе говоря, размах его крыльев виден под углом в 3 "тысячные". По очертаниям самолета вы узнали, что это истребитель–бомбардировщик; размах крыльев такого самолета равен примерно 15 метрам.

Не задумываясь, вы решаете, что дальность до самолета – 5000 метров (рис. 327).

Рассчитывая дальность, вы, понятно, не забываете и о времени: взгляд ваш падает на секундную стрелку часов, и вы запоминаете момент, когда определили дальность до самолета.

Рис. 326. Самолет виден под углом в 3 "тысячные"

Быстро подаете вы команду: "По самолету". Осколочной гранатой.

Прицел 28".

Наводчик сноровисто выполняет вашу команду. Повернув орудие в сторону самолета, он быстро крутит маховик подъемного механизма, не отрывая глаза от окулярной трубки панорамы.

Вы тревожно считаете секунды. Когда вы командовали прицел, вы учитывали, что на подготовку орудия к выстрелу понадобится примерно 15 секунд (это так называемое работное время), а на полет снаряда до цели – еще примерно 5 секунд. Но за эти 20 секунд самолет успеет приблизиться на 2 тысячи метров.

Рис. 327. Зная величину угла и размах крыльев самолета, можно определить дальность до цеди

Поэтому вы и скомандовали прицел не на 5, а на 3 тысячи метров. Значит, если орудие не будет готово к выстрелу через 15 секунд, если наводчик опоздает навести орудие, то все ваши расчеты пойдут насмарку, – орудие пошлет снаряд в точку, которую самолет уже пролетел.

Осталось только 2 секунды, а наводчик все еще работает маховиком подъемного механизма.

– Быстрее наводить! – кричите вы наводчику.

Но в этот момент рука наводчика останавливается. Подъемный механизм больше не действует: орудию придан наибольший возможный для него угол возвышения, но цели – самолета – в панораме не видно.

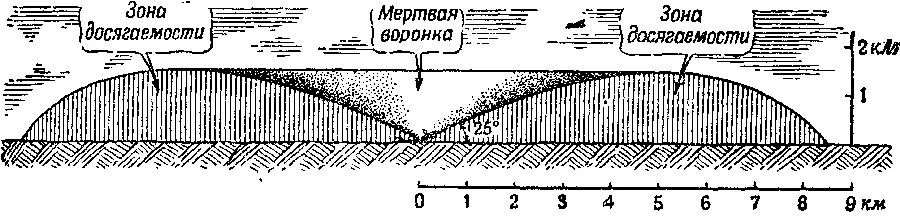

Самолет находится за пределами зоны досягаемости орудия <���рис. 326): ваше орудие не может поразить самолет, так как траектория снаряда противотанкового орудия поднимается не выше полутора километров, а самолет летит на высоте двух километров. Увеличить зону досягаемости не позволяет вам подъемный механизм; он так устроен, что орудию нельзя придать угол возвышения более 25 градусов. От этого и "мертвая воронка", то есть необстреливаемая часть пространства над орудием, получается очень большая (см. рис. 328). Если самолет проникнет в "мертвую воронку", он может безнаказанно летать над орудием даже на высоте меньше полутора километров.

Рис. 328. На высоте двух километров самолет находится вне зоны досягаемости противотанкового орудия

В этот опасный для вас момент вокруг самолета неожиданно появляются дымки от разрывов снарядов, и вы слышите сзади частый огонь орудий. Это встречают воздушного врага специальные орудия, предназначенные для стрельбы по воздушным целям, – зенитные пушки. Почему же им удалось то, что для вашей противотанковой пушки оказалось непосильным?

С зенитного станка

Вы решили пойти на огневую позицию зенитных пушек, чтобы посмотреть, как они стреляют.

Когда вы еще подходили к позиции, вы уже обратили внимание на то, что стволы этих пушек были направлены вверх, почти вертикально.

У вас невольно мелькнула мысль – а нельзя ли было и ствол противотанковой пушки как–нибудь поставить под большим углом возвышения, например, подрыть для этого землю под сошниками или же поднят выше колеса пушки. Так именно раньше и "приспосабливали" для стрельбы по воздушным целям полевые 76–миллиметровые пушки образца 1902 года. Пушки эти ставили колесами не на землю, а на особые тумбы – зенитные станки примитивной конструкции (рис. 329). Благодаря такому станку орудию можно было придать значительно больший угол возвышения, а значит, и устранить основное препятствие, которое не позволяло из обычной "наземной" пушки стрелять по воздушному врагу.

Зенитный станок давал возможность не только высоко поднять ствол, но и быстро поворачивать все орудие в любую сторону на полный круг.

Однако "приспособленное" орудие имело много недостатков. У такого орудия была все же значительная "мертвая воронка" (рис. 330); правда, она была меньше, чем у орудия, стоявшего прямо на земле.

Кроме того, у орудия, поднятого на зенитный станок, хотя и появилась способность забрасывать снаряды на большую высоту (до 3–4 километров), но в то же время из–за увеличения наименьшего угла возвышения появился новый недостаток–"мертвый сектор" (см. рис. 330). Вследствие этого зона досягаемости орудия, несмотря на уменьшение "мертвой воронки", увеличивалась незначительно.

Рис. 329. "Приспособленная" батарея на огневой позиции

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Волков - Вечная бабочка. Эффект Черной волны [СИ]](/books/1079893/aleksandr-volkov-vechnaya-babochka-effekt-chernoj-vol.webp)

![Александр Волков - Закованные в металл [СИ]](/books/1079897/aleksandr-volkov-zakovannye-v-metall-si.webp)