С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Название:Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Галея Принт

- Год:1996

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-7559-0020-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Сулига - Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. краткое содержание

Появление же последних 6 тяжелых крейсеров в составе японского флота не имеет аналогов в практике мирового кораблестроения: построенные в качестве легких (класса “b”) с беспрецедентно мощным вооружением из 15 155-мм орудий, но с заложенной в проекте возможностью перевооружения на 203-мм калибр, они были быстро перестроены в тяжелые, как только японцы отказались от соблюдения всех договоров. В результате к началу войны на Тихом океане количество кораблей этого класса у основных соперников - Японии и США — оказалось равным.

Издание выпущено в формате аналогичном серии "Боевые корабли мира".

Японские тяжелые крейсера.Том 1: История создания, описание конструкции, предвоенные модернизации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

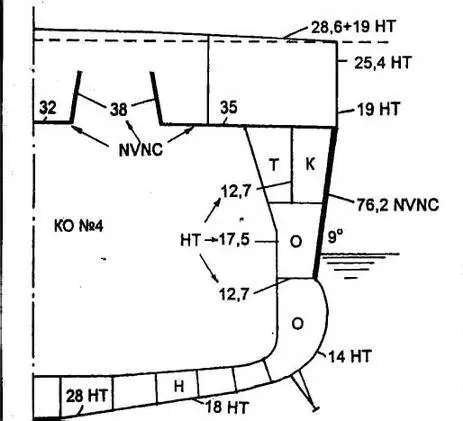

Дополнительную защиту давали плиты из стали НТ общей толщиной 48 мм (сверху 28,6 и снизу 19 мм), размещенные на ВП. Борт над поясом и в оконечностях имел обшивку из 19- мм или 25,4-мм листов стали НТ. Боевая рубка не бронировалась, а отсек рулевого привода защищался с кормы, носа, бортов и сверху тонкими плитами стали НТ.

СЕЧЕНИЕ ПО МИДЕЛЬ-ШПАНГОУТУ

Н - нефть; О - водонепроницаемый отсек; Т - тоннель для кабелей; К - кладовая (толщина брони и обшивки в мм)

Защита ниже ВЛ ограничивалась небольшими булями, по длине чуть выходящими за концы пояса. По проекту предполагалось установить броневую наклонную противоторпедную переборку (ПТП), которая бы крепилась к нижней кромке пояса, давая дополнительную защиту от подводных взрывов мин, торпед, ныряющих снарядов. Впервые так японцы сделали на “Базовом проекте А-102” (“Нагато”, “Муцу”) {10}. Но в данном случае из-за ограничений по весу и ширине идею пришлось отбросить. Тем более, что проведенные при проектировании “Нагато” и затем на корпусе недостроенного “Тоса” в 1924 году эксперименты показали, что только при расположении такой ПТП на 5-6 м внутри корпуса можно было рассчитывать на какую-то защиту, по крайней мере, от торпед с зарядом ВВ 200-250 кг. Поэтому установку бортовых переборок из стали НТ в данном проекте признали неэффективной и излишней.

Не считая классического разделения корпуса на отсеки поперечными переборками, эти крейсера на большей части МО и КО имели продольную переборку по ДП. Она появилась из-за опасения, что попадание в любое МО, которые тянулись на 30 м, и особенно в район поперечной переборки между соседними МО, приведет к затоплению всех четырех МО и потере хода. К тому же объем принятой воды был бы настолько большим, что корабль сильно бы осел и потерял большую часть запаса плавучести. А при этом появляются сильные напряжения в наборе корпуса. Установка переборки по ДП ограничивала затопления одним бортом, гарантировала сохранение части энергетической установки, увеличивала продольную прочность и жесткость корпуса. С другой стороны, такая переборка имела большой недостаток: повреждение одного борта смещало бы центр погруженной части и вызывало быстрый и опасный крен, если сразу не принять мер по контрзатоплению. Гибель многих линкоров и броненосных крейсеров во время первой мировой войны, а также броненосца “Ясима” в 1904 году под Порт-Артуром приписывалась именно наличию такой переборки.

Хирага был против установки продольной переборки по ДП, но высшие специалисты флота решили, что главный риск от ее наличия можно будет свести к минимуму за счет принятия быстрых мер по контрзатоплению, таких как: взаимное соединение трубами отсеков противоположных бортов или установка устройств быстрого затопления отсеков. На проекте “Фурутака” переборка по ДП проходила по всем МО, но только по двум кормовым КО, образуя всего 6 котельных отделений: №1 (2 котла) и №2 (4 котла) без продольной переборки, №3 (2 котла) и №5 (1 котел) по левому борту, №4 (2 котла) и №6 (1 котел) по правому. В процессе постройки переборку продолжили в нос еще на протяжении КО №2, так что в результате корабли получили по 7 КО.

Продольная переборка по ДП на протяжении МКО применялась и в последующих проектах крейсеров “класса А”, а также более поздних крейсеров, авианосцев, минных заградителей и даже эсминцев “специального типа” (только по МО).

2.4. Вооружение

После достройки вооружение состояло из шести орудий калибром 20-см (200-мм) в так называемых одноорудийных “полубашнях”, очень простых по конструкции и довольно похожих на спаренные палубно-башенные установки “Юбари”, четырех 8-см зенитных орудий в открытых одиночных установках, 2 7,7-мм пулеметов Льюис и 12 61 -см торпедных труб в спаренных неподвижных установках (см. Приложение 1). Применение шести одноорудийных установок общим весом 6x57,5 = 345 т вместо двухорудийных 150-тонных башен, разработка которых еще только велась, экономило около 100 т веса. А расположение их по схеме “пирамида” позволило расположить все орудия ГК по диаметральной плоскости и благоприятно распределить нагрузку отдачи при стрельбе залпами.

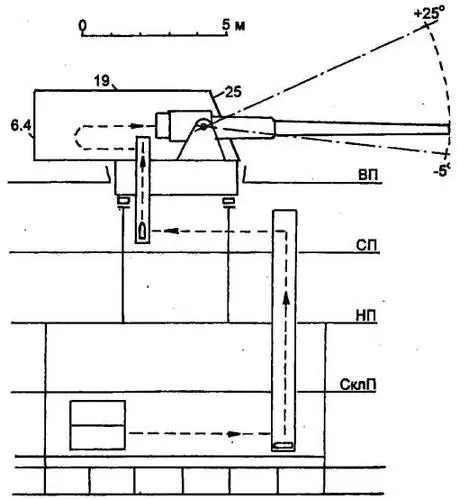

СХЕМА ПОДАЧИ БОЕЗАПАСА В БАШНЮ №1

(толщина брони в мм)

Система подачи боезапаса проектировалась так, чтобы сэкономить как можно больше веса. Но в результате она оказалась такой сложной, что скорострельность орудий в реальных условиях упала с проектных пяти до двух выстрелов в минуту. Кроме того, поскольку большая роль в подаче снарядов и зарядов из погребов в “полубашни” отводилась ручной силе, поддержание приемлемой скорострельности в бою было делом сложным и утомительным для прислуги. Снаряды и зарядные картузы проходили довольно длинный путь: из погребов (снарядные и зарядные погреба располагались на одном уровне под складской палубой) они вручную подавались к нижней части подъемника, куда также вручную загружались. Подъемник проходил не внутри барбета или несущей трубы “полубашни” (фактически это было просто высокое - почти в два межпалубных пространства - кольцо, поддерживающее поворотную платформу с орудием, по верхней кромке которого располагался роликовый погон), а рядом с ним. Снаряд и его полузаряды в горизонтальном положении поднимались с помощью 8-сильного электромотора до палубы, находившейся на один уровень ниже боевого отделения, т.е. до ВП для установок №2 и №5 и на СП (средней) для остальных. Затем их также вручную передавали через отверстие в несущей трубе внутрь и укладывали в другой подъемник. Далее снаряд, теперь в вертикальном положении, с помощью гидропривода (насос с электродвигателем 8 л.с.) поднимался в боевое отделение поблизости от затвора, после чего вручную вкладывался в ствол и досылался. Зарядные картузы подавались вверх опять- таки вручную, далее заряжающие укладывали их в ствол и досылали вручную. Расстояние между двумя подъемниками каждой установки достигало 3 метров, а нижний подъемник установки №4, расположенной над машинным отделением, отстоял от нее на 7 м. Нельзя не посочувствовать прислуге этой установки, вынужденной вручную перетаскивать 110-кг снаряды и пудовые полузаряды на такое расстояние с подъемника на подъемник. Да и в бою такая система подачи легко выводилась из строя.

После достройки и до модернизации в 1932-33 годах оба крейсера несли по четыре 8-см зенитных орудия на пьедестальных установках без щитов с ручным обслуживанием, которые располагались на ВП по бокам от дымовых труб. Характеристики орудий, установок и боезапаса даны в Приложении 1. Эти зенитки имели некоторую эффективность против медленно летящих самолетов на средней дистанции. Стрельбы, проведенные в 1926 году линкорами 1-й эскадры (“Нагато”, “Фусо”, “Исё” и “Ямаширо”) и 2-й эскадры (“Кирисима”, “Хией”), на которых тогда стояли эти орудия, дали 4,57% попаданий. Стрельба велась с управлением по дальномерам, со средним темпом 11,2 выстг „ла в минуту, на дистанции 3000 м по парусиновой цели, буксируемой гидросамолетом со скоростью 60 узлов (110 км/ч). Сами линкоры шли со скоростью 15 узлов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: