Техника и вооружение 2015 03

- Название:Техника и вооружение 2015 03

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2015 03 краткое содержание

Техника и вооружение 2015 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При постройке боевых самолетов перешли к смешанным (дюраль, дерево) и полностью цельнометаллическим конструкциям вместо дерева и полотна. За счет этого почти вдвое выросла их боевая живучесть: большая прочность конструкции, применение протектора на бензобаках и брони для защиты экипажа (главным образом бронеспинки летчика) и наиболее важных элементов самолета. Произошел переход к широкому использованию телескопических оптических прицелов с повышенной точностью прицеливания. Однако из-за малой точности определения дальности открытия огня и курсового угла полета самолета-цели (эти параметры определялись на глаз), эффективная стрельба обеспечивалась все же на небольших дальностях. Принятие на вооружение коллиматорных оптических прицелов простейших типов повысило точность стрельбы, но не так существенно, как хотелось бы. Главным образом улучшились условия работы летчика при прицеливании.

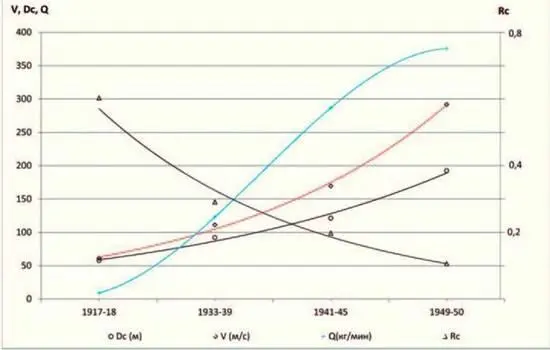

Изменение скорости самолетов (V), дальности (Dc) и ракурса сбития (Rc), секундного залпа (Q) (расчет с использованием материалов УВСС ВВС за 1945 г.. НИПАВ, НИИ ВВС. BAKШС за 1942-1946 гг.)

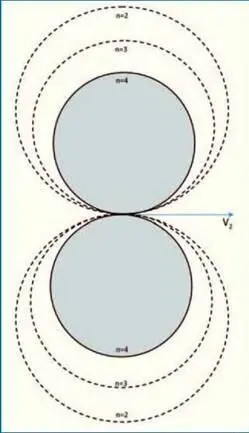

Зависимость размеров области возможных атак от величины предельной перегрузки.

Таким образом, рост секундного залпа вооружения, скоростей полета и точности прицелов произошел на фоне заметного увеличения боевой живучести самолетов. Одновременно увеличение скоростей полета привело к резкому сужению области возможных атак (ракурсов атак). Причем способность некоторых типов истребителей (И-15, И-16, И-153) выполнять маневрирование с перегрузками свыше 3,5 и даже 4,0 (И-153) единиц не улучшало ситуацию, так как прицельная стрельба в этих условиях была практически нереализуемой в силу ограничений, накладываемых физиологическими возможностями летчиков.

В ходе Второй мировой войны вооружение истребителей кардинально изменилось: от пулеметов нормального калибра повсеместно перешли к пулеметам крупного калибра и пушкам калибра 20, 23, 30, 37,45 и даже 50 мм. Могущество боеприпасов при действии по цели резко возросло. В боекомплект крупнокалиберных пулеметов вошли мощные разрывные пули. Несмотря на внедрение ряда конструктивных усовершенствований, точность коллиматорных прицелов не отвечала требованиям войны. По этой причине летчики были вынуждены сближаться с целью на небольшие дальности. При этом повышалась вероятность быть сбитым самому. Между тем увеличение калибра оружия привело к снижению темпа стрельбы автоматов, поэтому рост секундного залпа обуславливался главным образом количеством стволов на борту и отчасти повышенными весами боеприпасов.

В то же время конструкции боевых самолетов остались прежними – цельнометаллическими и смешанными. Их общая прочность по сравнению с межвоенным периодом изменилась незначительно. Однако широко применялись бронирование экипажа, моторов и их агрегатов, водо- и маслорадиаторов и т.д., а также мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на самолете (наддув бензобаков и отсеков нейтральными газами, более эффективные протекторы на бензобаках, мягкие и фибровые бензобаки, не дающие вторичных осколков и рваных краев выходной пробоины). Все это привело к тому, что рост могущества вооружения и скоростей самолетов, а также точности прицелов в значительной степени нивелировался повышением эффективности систем боевой живучести самолетов. Тенденция сокращения области возможных атак (ракурсов атак) сохранилась, что обуславливалось ростом скоростей полета и некоторым снижением коэффициента маневренной перегрузки.

При переходе в послевоенный период к реактивной технике скорости боевых самолетов резко выросли. Между тем практически не изменились основные калибры стрелково-пушечного вооружения истребителей (12,7, 20, 23, 37 мм) и могущество боеприпасов к ним, а также эффективность систем боевой живучести самолетов. Некоторый рост веса секундного залпа обуславливается более широким применением на боевых самолетах только пушечного вооружения с повышенным темпом стрельбы вместо смешанного состава (пулеметы и пушки). Массовыми стали коллиматорные прицелы-автоматы с повышенными точностями прицеливания. В этих условиях дальность сбития по сравнению с периодом Второй мировой войны в среднем увеличилась почти также, как и скорости полета самолетов, а ракурс сбития, наоборот, уменьшился.

М.В. Павлов, И. В. Павлов

Почти с комфортом

В 1930-х гг. рациональное использование моторесурса бронированных машин при проведении крупномасштабных военных операций представляло собой нетривиальную задачу для любой технически оснащенной армии мира. Не являлась исключением и Красная Армия. Особое внимание советское военное руководство уделяло возможности совершения длительных форсированных маршей в зимнее время. Поиск приемлемых решений в этом направлении велся в основном применительно к массовому легкому танку Т-26.

Во второй половине ноября 1931 г. по заданию ВАТО специалисты НАТИ провели испытания трехосного автомобиля ЯГ-10. Эта машина грузоподъемностью 8 т была разработана на Ярославском автозаводе и стала первой в стране серийной моделью с колесной формулой 6x4. Вполне естественно, что многообещающая новинка советского автопрома прежде всего предназначалась для службы в Красной Армии. Основное применение эти мощные автомобили, выпускавшиеся с 1932 по 1940 г., нашли в качестве платформы для установки зенитных орудий, однако заинтересовали они и специалистов НИАБТ полигона.

Уже в апреле 1932 г. на Кубинке состоялись испытания ЯГ-10. Машина с нагрузкой 8 т показала максимальную скорость 42 км/ч и среднюю – 25 км/ч. А в январе 1938 г., в ходе изучения способов сохранения моторесурса серийных бронированных машин, там же были организованы испытания ЯГ-10 по перевозке в кузове легкого танка Т-26 – основного «спутника пехоты» РККА.

Автомобиль ЯГ-10 с погруженным на платформу танком Т-26. НИАБТ полигон, январь 1938 г.

Перед началом испытаний грузовую платформу ЯГ-10 пришлось доработать, так как по габаритным размерам Т-26 не помещался на ней. Кроме того, однорядный настил пола (с продольным расположением досок), продольные и поперечные балки грузовой платформы не могли гарантировать необходимую прочность и их следовало усилить. Поэтому в конструкторском бюро НИАБТ Полигона спроектировали специальную грузовую платформу и крепление для предотвращения перемещений танка в кузове и его опрокидывания при движении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: