Техника и вооружение 2014 08

- Название:Техника и вооружение 2014 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Техника и вооружение 2014 08 краткое содержание

Техника и вооружение 2014 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При использовании в качестве боевых частей противолодочных ракет ранее созданных самонаводящихся, как правило, авиационных торпед проблема безопасного приводнения решалась за счет задействования парашюта. Новым фактором при применении этих торпед в составе противолодочных ракет были пусть не столь большие, но относительно длительные перегрузки на стартовом и разгонном участке, действовавшие на временном интервале продолжительностью до нескольких десятков секунд.

Широкая программа совершенствования противолодочного оружия была задана правительственным Постановлением №1111-463 от 13 октября 1960 г. «О создании средств борьбы со скоростными атомными подводными лодками и мерах по улучшению организации работ в этой области», которым создание соответствующих средств было определено как важнейшая государственная задача наряду с разработкой средств противоракетной и противовоздушной обороны. Директивный документ распределил между министерствами ответственность за различные виды противолодочного оружия и гидроакустических средств, обеспечивающих его применение.

Постановлением ставилась задача разработки конкретных образцов противолодочного оружия:

а) комплекса реактивного управляемого противолодочного вооружения «Вьюга» с дальностью 40 км для подводных лодок с оснащением ракеты головными частями двух типов:

– самонаводящейся с обычным снаряжением и неконтактным взрывателем;

– ударостойким специальным зарядом;

б) самонаводящейся в двух плоскостях электрической торпеды «Енот-2», почти вдвое превосходящей по скорости и дальности (14-16 км) показатели СЭТ-53 (после принятия на вооружение новая торпеда получила обозначение СЭТ-65);

в) авиационной противолодочной электрической торпеды с самонаведением в двух плоскостях ПЛАТ-2 (после принятия на вооружение получила обозначение АТ-2);

г) реактивной противолодочной системы «Пурга» с дальностью 6 км (с проработкой возможности увеличения дальности до 20-30 км), имеющей головную часть с системой автоприцеливания для вооружения надводных кораблей, оснащенных реактивной противолодочной системой «Смерч-2»;

д) авиационной противолодочной самонаводящийся торпеды «Кондор», по возможности полностью унифицированной с головной частью ракеты «Пурга»;

е) подводной скоростной противолодочной ракеты «Шквал» со специальным зарядом с дальностью 15-20 км при скорости 200 узлов;

ж) комплекса реактивного управляемого противолодочного оружия «Вихрь» с ударостойким специальным зарядом с дальностью 24 км (с последующим увеличением до 50 км) для вооружения кораблей ПЛО дальней зоны пр. 1123.

«Шквал», так же как «Кондор», «Енот-2» и ПЛАТ-2 не рассматриваются в настоящей публикации, так как представляют собой торпеды, функционирующие только в водной среде, а не ракеты – летательные аппараты, хотя бы часть траектории которых проходит в воздухе.

После прекращения разработки «Пурги» (с учетом бесполезности комплекса «Вихрь» на неядерной стадии боевых действий) для вооружения надводных кораблей в 1965- 1972 гг. был создан комплекс «Метель» с крылатой ракетой, оснащенной авиационной самонаводящейся торпедой. В 1980-х гг. этот комплекс подвергся глубокой модернизации с преобразованием в универсальный комплекс «Раструб», предназначенный для поражения как подводных лодок, так и надводных кораблей.

На смену «Вьюге» к началу 1980-х гг. пришли более совершенные комплексы с ракетоторпедами «Водопад» (в калибре 533 мм) и «Ветер» (в калибре 650 мм), оснащенными самонаводящейся торпедой или специальной боевой частью.

Дальнейшее совершенствование этого оружия осуществлялось при создании ракето-торпеды 91РЭ для предлагаемой на экспорт системы оружия «Клаб».

Для вооружения относительно небольших надводных кораблей к середине 1970-х гг. был спроектирован комплекс «Ливень» с применением в качестве боевой части так называемого «гравитационного снаряда» – по сути, самонаводящейся торпеды, но без двигателя. К сожалению, несмотря на официальное принятие на вооружение, «Ливень» практически не нашел применения на флоте.

Спустя десятилетие гравитационный снаряд был использован в новом комплексе «Запад» в качестве боевой части ракето-торпеды 90Р, применение которой обеспечивается с использованием хорошо освоенных флотом РБУ-6000.

В последнее время для вооружения кораблей различных классов, включая небольшие катера, создан противолодочный комплекс «Медведка» с ракетой, оснащенной малогабаритной самонаводящейся торпедой.

Пуск австралийской противолодочной ракеты «Икара».

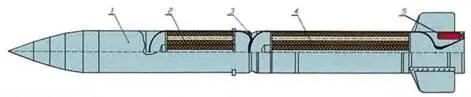

Компоновка ракеты 82Р комплекса РПК-1 «Вихрь».

1 – боевая часть; 2 – твердотопливный заряд головного двигателя; 3 – сопловый блок головного двигателя; 4 – твердотопливный заряд хвостового двигателя; 5 – двигатель закрутки.

Колоссальный уровень угрозы, исходящей от атомных подводных ракетоносцев, определил необходимость и целесообразность применения против них наиболее мощного из средств, имевшихся в арсеналах советских Вооруженных Сил, – ядерного оружия. Для решения аналогичных задач американский флот предусматривал использование атомных глубинных бомб, которые сбрасывались с самолетов и вертолетов, способных удалиться на безопасное расстояние к моменту взрыва.

В советском флоте до конца 1960-х гг. палубная авиация практически отсутствовала: небольшие вертолетные площадки на единичных кораблях реального значения не имели. Поэтому единственным носителем спецбоеприпаса представлялась ракета, способная отбросить его на безопасное расстояние от своего корабля, как можно ближе к вражеской подводной лодке.

В качестве дальней границы зоны поражения приняли («с хорошим запасом») величину, почти на порядок превышавшую дальность действия собственных гидроакустических средств советских кораблей, входивших в состав флота к концу 1950-х гг., – около 25 км.

Исходя из низкой точности целеуказания гидроакустических средств и достаточной мощности боевой части для решения поставленной задачи вполне подходила неуправляемая ракета, что позволяло снизить стартовый вес и габариты, а также достигнуть ощутимой экономии на стоимости как собственно «изделия», так и корабельных элементов комплекса.

С начала 1950-х гг. в НИИ-1 (с 1966 г. переименован в МИТ) для Сухопутных войск велось проектирование оснащенных специальными боевыми частями неуправляемых ракет тактических комплексов «Марс», «Филин», «Луна», «Луна-М», по диапазону дальностей и массогабаритным характеристикам близких к задуманной противолодочной ракете. Главным конструктором этих комплексов был Николай Петрович Мазуров, под руководством которого ранее создавались реактивные бомбометные установки для флота. Выбор этого коллектива для разработки перспективной противолодочной ракеты со специальной боевой частью был естественен и, как показал дальнейший ход событий, вполне оправдан.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: