Ю. Коршунов - Торпеды российского флота

- Название:Торпеды российского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1993

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Коршунов - Торпеды российского флота краткое содержание

История появления торпед на вооружении флота России

Торпеды российского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Предложение К. П. Пилкина утвердили, и заводу Лесснера поручили изготовить в течение пяти лет 150 торпед. Однако Морское министерство считало, что кроме завода Лесснера «выделку самодвижущихся мин системы Уайтхеда» следует поручить еще и Обуховскому заводу, входившему в состав Морского ведомства. Руководству предприятия предложили срочно «войти в ближайшее соглашение с заведующим минной частью на флоте о всех подробностях означенного дела». Ровно через месяц председатель правления завода докладывал, что предприятие готово «теперь же приступить к выделке мин Уайтхеда, но при этом необходимо сообщить заводу без замедления детальные чертежи означенных мин и, если возможно, доставить на завод одну мину для образца с тем, чтобы завод мог ее разобрать». Первую пробную торпеду обуховцы изготовили в 1884 году. В январе следующего года начальник завода контр-адмирал А. А. Колокольцев докладывал, что в июле рассчитывает сдать флоту десять мин Уайтхеда и затем в течение остальных месяцев изготовить еще двадцать.

Начало производства торпед на отечественных заводах было положено. Всего с 1884-го по 1889 год в России изготовили 442 торпеды – 208 на Обуховском заводе, 176 на заводе Лесснера, 30 в Николаевской и 28 в Кронштадтской мастерских. Стальные воздушные резервуары для них делались на Обуховском заводе, чтобы «иметь полную уверенность в их прочности». К концу XIX века ежегодные заказы на отечественных заводах достигли 160- 200 торпед.

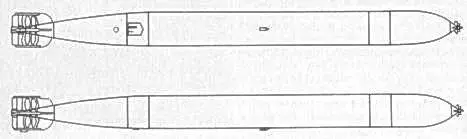

Торпеда Уайтхеда образца 1898 г.

Пристрелка и сдача торпед флоту.

С первых дней существования нового оружия обязательным этапом изготовления и сдачи торпед флоту стала их пристрелка. Она заключалась в проверке соответствия фактических данных расчетным параметрам: скорости и дальности хода, точности движения на заданной глубине и по заданному направлению. Пристрелка сохранилась и на более поздних этапах развития торпедного оружия, когда качество изготовления торпед достигло достаточно высокого уровня. Что же касается первых десятилетий их существования, то в те годы пристрелка не только обеспечивала выявление брака в каждой торпеде, но и способствовала поиску новых технических решений, которые существенно повышали тактико-технических характеристики оружия. Конечно, это требовало больших затрат и значительных усилий личного состава пристрелочных станций. Например, в 1887 году при пристрелке торпед образца 1886 года производства завода Лесснера каждой торпедой сделали более чем по 50 выстрелов. В среднем же с 1884 года по 1894-й при пристрелке одной торпеды выполнялось от 10 до 25 выстрелов. При этом максимальное число выстрелов приходилось, как правило, на новые и модернизируемые образцы.

Первоначально пристрелка осуществлялась кораблями учебных минных отрядов. Такие отряды создали на Балтийском и Черноморском флотах еще в начале 1870-х годов. В их функции входило испытание новых образцов минно-торпедного оружия и обучение личного состава обращению с ним. В состав отрядов входили корабли различных классов. Так, в 1882 году минный отряд Балтийского флота состоял из башенного фрегата «Адмирал Лазарев», двух клиперов «Жемчуг» и «Изумруд», броненосной башенной лодки «Чародейка», миноносца «Взрыв» и четырех миноносок. Достаточно разнообразным было и их торпедное вооружение: минное орудие (надводный торпедный аппарат) на фрегате, подводный торпедный аппарат и два минных орудия на «Жемчуге», два минных орудия на «Изумруде», по одному носовому аппарату на миноносце (подводный) и миноносках (надводные). Наличие на ряде кораблей компрессоров делало возможным не только многократное применение каждой торпеды, но и создавало условия для стрельб в удаленных от Кронштадта районах.

Для пристрелки на каждую кампанию из состава отряда выделялся один из кораблей, как правило, миноносец или миноноска. Ему придавался блокшив, на котором хранились и подготавливались к действию торпеды. Пристрелке подвергались все торпеды, поступившие с заводов Обуховского и Лесснера, а также торпеды, изготовленные и отремонтированные Кронштадтской мастерской.

До конца 1881 года на Балтике все учебные стрельбы проводились на Восточном Кронштадтском рейде в направлении Лисьего Носа. Однако им постоянно мешали проходящие суда и снующие по рейду катера и шлюпки, поэтому в 1882 году выбрали новое место – Бьеркский рейд в Выборгском заливе. Там же, в бухте у кирки Койвисто (ныне г. Приморск) определили и новое место для пристрелки торпед. Впервые пристрелку здесь производила миноноска «Самопал». За 45 рабочих дней с нее сделали 188 выстрелов, в том числе 149 на ходу и 39 на стопе. Всего за кампанию 1882 года корабли Учебного минного отряда стреляли торпедами 600 раз. Еще 96 выстрелов сделали прикомандированные к отряду миноносцы.

В течение последующих трех лет организация пристрелки торпед на Балтийском флоте не менялась. Осуществлялась она одной из миноносок, командир которой назначался на текущую кампанию начальником пристрелочной станции. В 1883 году в состав станции включили специально оборудованный блокшив «Ладога». Теперь торпеды здесь могли не только храниться и готовиться к стрельбе, но и проходить несложный ремонт.

Подобным же образом осуществлялась пристрелка и на Черном море. В состав Учебного минного отряда в 1883 году там входили крейсер «Память Меркурия» и пять миноносок. Пристрелка осуществлялась в Севастопольской бухте, учебные же торпедные стрельбы кораблями отряда проводились на Феодосийском рейде и в Днепровском лимане у Очакова. Всего в 1883 году на черноморском отряде сделали 698 выстрелов, в том числе 182 пристрелочных.

Ежегодное формирование пристрелочных станций за счет штата учебных отрядов не только приводило к текучести кадров, снижавшей их профессиональный уровень, но и создавало трудности в выполнении планов кампании. В связи с этим командование отрядов и специалисты – минные офицеры неоднократно ставили вопрос о создании постоянных пристрелочных станций.

Особенно остро этот вопрос встал в середине 1880-х годов, когда резко возросло производство торпед на отечественных заводах. «Мы не можем делать необходимых испытаний с минами и выбирать окончательный тип, не имея хорошо устроенной станции для пристрелки мин. Без подобной станции мы не можем знать своих мин, а действовать неизвестным оружием невозможно»,- писал в своем докладе один из минных офицеров.

Пристрелочная станция на Копанском озере

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: