Ю. Коршунов - Торпеды российского флота

- Название:Торпеды российского флота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1993

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ю. Коршунов - Торпеды российского флота краткое содержание

История появления торпед на вооружении флота России

Торпеды российского флота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

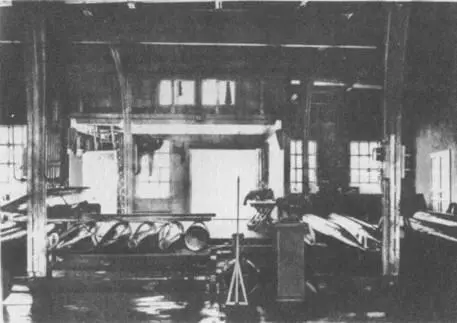

Прогресс торпедного оружия также предъявлял повышенные требования к его доводке, и 12 июня 1885 года приказом по Морскому министерству в Военной гавани Кронштадта создается первая в отечественном флоте «постоянная станция для испытаний и пристрелки мин». Разместилась она в здании, которое специально построили на северной стенке Военной гавани. Часть его нависала над водой и опиралась на чугунные сваи, забитые в дно гавани. В сооружении имелся открытый проем, в котором размещались два торпедных аппарата – для подводной и надводной стрельбы, а также решетка для запуска торпед самовыходом. Остальная береговая часть здания предназначалась для приготовления торпед.

Линия стрельбы проходила вдоль стенки гавани. Первоначально ее просто отгородили буйками, но снующие по гавани катера и шлюпки мало обратили на них внимание. Поэтому вскоре их пришлось заменить бонами с металлической сетью. Поперек линии стрельбы на расстоянии 600, 1200 и 1800 футов (183, 366 и 549 м) установили щиты с натянутыми на них легкими сетями. Возле щитов на плотах находились матросы – «махальные», момент прохода торпеды они обозначали отмашкой флага. По этим отмашкам и расчитывалась скорость хода торпеды. Точность движения оценивалась по проделанным в сетях дырам.

Кронштадтская пристрелочная станция начала действовать 5 июня 1886 года. До конца навигации через нее прошло 34 торпеды, 15 из которых были приняты флотом. Для этого пришлось сделать 530 выстрелов. Пристрелка торпед на специально оборудованной станции существенно повысила качество их приемки. Как отмечал ее первый заведующий лейтенант А. П. Енахович, начали выявляться такие недостатки торпед, которые он ни разу не мог обнаружить при стрельбе с миноноски, «сделав за две кампании 500 выстрелов».

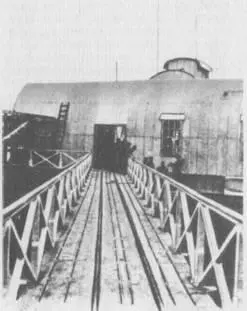

Эстакада к пристрелочной станции

В 1887 году пристрелка на станции шла уже полным ходом. По договору с заводом за каждую торпеду изготовитель отчислял в казну часть ее стоимости. В случае несоответствия договорным условиям торпеду могли сразу возвратить на завод. Однако делать это, как правило, не спешили. Специалисты со станции с большой настойчивостью добивались доведения каждой пристреливаемой торпеды до состояния, допускающего ее приемку. Например, при отклонении торпеды по глубине или направлению она тщательно взвешивалась в специальной ванне, замерялась ее плавучесть, крен, дифферент, регулировались рулевые машинки, подбирались углы перекладки рулей и т. д. Долгое время неприкосновенным оставался лишь гидростат с маятниковым механизмом, сохранивший пришедшее еще с Фиумского завода название «секрет Уайтхеда». Более жестко подходили к торпедам, не выполнявшим требования по скорости. Их обычно возвращали на завод после пяти-семи незачетных выстрелов. Всего за 1887 год через станцию прошло 79 торпед, 51 из которых была принята флотом. Из общего числа сделанных за год выстрелов – 1906 – на долю последних приходилось 1288.

В Севастополе первая постоянно действующая пристрелочная станция начала функционировать в 1887 году. Создали ее на базе старого парохода «Брестовец». На нем установили «две пусковые решетки, опускавшиеся на два фута (0,61 м) ниже днища, большой «воздухонагнетательный насос», станки и прочее оборудование. Для стрельбы из надводного аппарата станции придавалась миноноска. Место стоянки обоих судов определили в Килен-бухте. Отсюда по направлению к Голландии (местность на Северной стороне) и проходила линия стрельбы. За первый год своего существования Севастопольская станция пристреляла 24 торпеды. Для этого пришлось сделать 466 выстрелов. Береговая же пристрелочная станция появилась на Черноморском флоте лишь в 1898 году. Ее постройки возвели на южном берегу Северной бухты неподалеку от места якорной стоянки прежней станции. В связи с увеличившейся дальностью хода торпед пришлось лишь несколько переориентировать линию стрельбы. Теперь она проходила по направлению к Сухарной балке.

Внутренний вид пристрелочной станции

Возросшие тактико-технические характеристики торпед обусловили необходимость создания новой пристрелочной станции и на Балтике. Размеры Военной гавани уже не могли обеспечить их пристрелку. Участились потери торпед от ударов о стенку гавани. В связи с этим осенью 1903 года для выбора нового места для пристрелочной станции создали специальную комиссию. Она рассмотрела три предварительно отобранных места: на малом Транзундском рейде в бухте Койвисто, в Выборгском заливе и в бухте Царевна под Свеаборгом. Последнее место признали наиболее подходящим. Однако острова, на которых предполагалось разместить станцию, являлись частной собственностью и уговорить их владельца на продажу не удалось. Непреодолимым препятствием оказалось и общественное мнение жителей Гельсингфорса, использовавших эти острова для летнего отдыха.

В поисках другого места для пристрелочной станции были рассмотрены многие варианты, в том числе и такие, как постройка специального бассейна ь Кронштадте восточнее Военной гавани, размещение станции на Шуваловских озерах, в Сестрорецком разливе и ряде других пунктов. Наконец в 1907 г. место выбрали – Копенское озеро на южном берегу Копорского залива (в настоящее время оно называется Копанским). От залива озеро отделяется узким перешейком. Будучи вытянуто с севера на юг на семь верст, оно имело глубину до 49 футов (14,9 м) и славилось исключительно прозрачной водой. Его удаление от Петербурга по шоссе составляло 100 верст, а от железной дороги 20-30 верст. С владельцем озера герцогом Мекленбург-Стрелецким быстро договорились и 20 октября 1907 года Обуховский завод получил заказ на строительство пристрелочной станции, оценивавшееся по предварительной смете в 313 тыс. руб. Требовалось соорудить саму станцию в виде деревянного строения на сваях или ряжах, построить каменную электростанцию, установить паровой котел и динамо-машину, возвести жилые дома и т. д. Предусматривалась даже разработка специального вагона для перевозки торпед по железной дороге.

Строительство станции началось 14 января 1908 года, а уже 7 августа того же года Обуховский завод приступил к пристрелке первой партии торпед. Для их доставки в Копорский залив зафрахтовали пароход «Взрыв». От пристани, вынесенной из-за мелководья далеко в залив, торпеды предполагалось транспортировать по подвесной дороге. Часть ее проходила над водой, для чего между берегом и пристанью установили на ряжах столбы. Подвесная дорога приводилась в действие электромоторами, дублирующим средством являлась рельсовая колея, проложенная по специально сооруженной эстакаде. Однако в свой первый приход пароход «Взрыв» эту систему действующей не застал. Торпеды пришлось сбрасывать за борт «хвостами вниз», а затем буксировать к берегу. Далее до станции их катили по дороге, как бревна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: