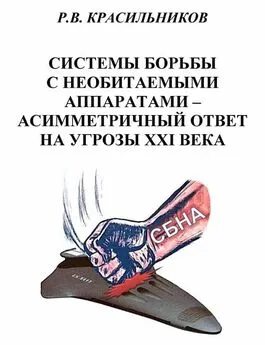

Роман Красильников - Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века

- Название:Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Министерство образования и науки Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94652-418-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Красильников - Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века краткое содержание

Освещаются актуальные в настоящее время вопросы обеспечения национальной безопасности на фоне стремительного развития боевых морских роботов, которое в ближайшем будущем может изменить баланс мировых сил. Автор рассматривает существующие и перспективные образцы необитаемых морских систем разного назначения, приводит анализ возможных асимметричных действий против новой угрозы, а также обозначает ряд возможных технических решений для систем борьбы с необитаемыми морскими аппаратами.

Для специалистов, работающих в области подводных специализированных комплексов и аппаратов, руководителей разных уровней ВМФ России, студентов и аспирантов профильных технических вузов, а также курсантов и адъюнктов военных училищ и академий.

Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Энергетическая система пусковой установки, решающей эти задачи, содержит: источник энергии, систему ее преобразования и систему формирования во времени необходимой выталкивающей силы. Особенностью подводных ПУ является необходимость создания большой выталкивающей силы при сравнительно малом суммарном расходе энергии. Это накладывает существенные ограничения на выбор рациональных схем энергетических систем пусковых устройств.

Также необходимо отметить, что пусковая установка очень часто является также и местом длительного хранения необитаемого подводного аппарата на борту носителя. Объединенные вместе, НПА и ПУ образуют так называемый транспортно-пусковой контейнер (ТПК), основными задачами которого соответственно являются хранение аппарата в походном положении и его отделение от носителя в нужный момент.

Для создания силового импульса, необходимого для выталкивания аппарата из ТПК, используются разные источники энергии, такие, как пороховые аккумуляторы давления, электричество, гидравлика и так далее. При этом, вид применяемой энергии оказывает существенное влияние на взаимосвязи ПУ и носителя. В большинстве случаев, ввиду ограниченной мощности энергоисточников корабля и большой импульсной мощности ПУ, в их энергосистему необходимо включать автономные источники, иногда накопители энергии [45]. Заметим, что одним из наиболее простых, экологичных, дешевых и легко доступных источников энергии является воздух высокого давления (ВВД). Обычно он хранится в отдельном баллоне, входящем в состав ТПК.

Так как отделение аппарата от носителя может производиться на разных глубинах, то немаловажной проблемой, которую необходимо решить разработчику ТПК, является регулирование выталкивающего силового импульса в зависимости от противодействующего отделению гидростатического давления. При этом ускорения, которые испытывает аппарат в процессе выталкивания из контейнера, не должны превышать определенных границ, определяемых прочностью аппаратуры и устройств НПА. В то же время силовой импульс должен обеспечивать такую выходную скорость аппарата, которая необходима для безаварийного его отделения от носителя и расхождения с ним.

Традиционно при использовании в качестве энергоносителя ВВД обозначенная задача решается путем введения в конструкцию пусковой установки специального пневматического регулятора, изменение проходного сечения которого взаимосвязано с глубиной, на которой необходимо работать. Однако широко применяемые в настоящее время системы, регулирующие закон открытия проходного сечения в зависимости от гидростатического давления окружающей среды, не могут быть применены в разрабатываемых ПУ, прежде всего, из-за массогабаритных характеристик, жесткие требования по ограничению которых диктует малый объем носителей.

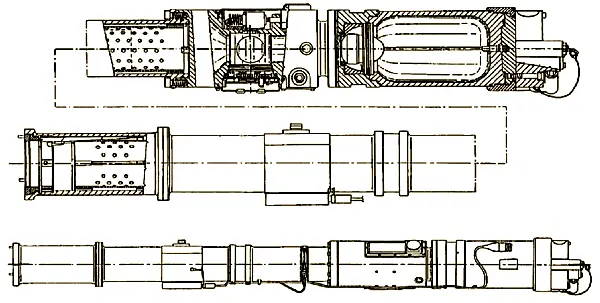

В качестве примера разрабатываемых зарубежными специалистами транспортно-пусковых контейнеров, предназначенных для размещения на борту ПЛ малогабаритных НПА (сверхмалых торпед с диаметром калиброванной части 5 дюймов (124 мм) можно привести систему, спроектированную фирмами HDW (Германия) и Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (Италия).

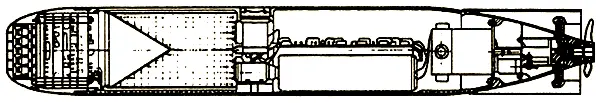

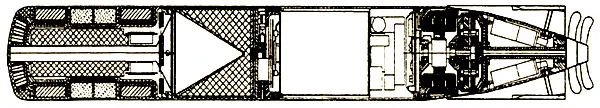

Данная система начала разрабатываться с 1998 года для применения торпед типа А200, на базе которых итальянцами к 2007 году было создано 12 видов подводного оружия. Также планируется применение аналогичных сверхмалых торпед «Sea Pike», спроектированных немецкой фирмой «STN Atlas Elektronik». На рис. 49 и 50 приведены продольные разрезы описываемых торпед итальянского и немецкого производства.

Рис. 49. Продольный разрез итальянской миниторпеды А200.

Рис. 50. Продольный разрез немецкой миниторпеды «Sea Pike» [46].

Данная система ТПК предназначается, прежде всего, для противоторпедной защиты подводных лодок. Она получила название «Контейнерные интегрально реагирующие противодействующие средства» (англ. Containerised Integral Reaction Countermeasures Effectors — CIRCE). Предполагается, что эта система, интегрированная в автоматизированную систему боевого управления, будет находиться в постоянной готовности независимо от выполняемых ПЛ задач и не будет накладывать никаких ограничений на перемещения лодки. В настоящее время уже ведется серийное производство системы. Система CIRCE установлена на дизельные ПЛ типов 212 и 212А ВМС Германии и Италии. Кроме того, она производится для ПЛ типов 214 ВМС Греции и 209 ВМС Южной Африки.

За последние несколько лет немецкими и итальянскими исследователями опубликован ряд заявок и патентов, касающихся пусковых установок для малогабаритных торпед [47–50]. Вид одного из пусковых контейнеров, запатентованных фирмой Whitehead Alenia Sistemi Subacquei, представлен на рис. 51 [51].

Рис. 51. Разрез и внешний вид итальянского пускового контейнера.

Подобные ТПК, выполненные в виде сменных модулей с оружием различного назначения позволяют формировать номенклатуру оружия (в том числе средств самообороны) на борту применительно к целям конкретного предстоящего боепохода ПЛ [45].

Для удобства расположения в межкорпусном пространстве подводной лодки пусковые установки системы CIRCE сформированы в блоки, выдвигающиеся наружу перед выстреливанием из них оружия.

Внешний вид такого блока представлен на рис. 52, а на рис. 53. показано его размещение на дизель-электрической подводной лодке проекта 212 ВМС Германии и Италии.

Одними из важных являются вопросы размещения ПУ НПА на носителе с обеспечением наибольшей эффективности их работы, а также возможности использования одним носителем аппаратов различных габаритов и назначения. Для решения этих задач может применяться архитектурно — конструктивный метод «выбора взаимозаменяемых модулей на ПЛ» [44]. Этот подход предполагает наличие основного (первого уровня) «стандартизированного объема», который может занимать, например, сменный пусковой модуль с НПА калибра 21 дюйм.

Рис. 52. Блок из 10-ти пусковых установок системы ПТЗ CIRCE.

Рис. 53. Размещение системы CIRCE на ПЛ.

ТПК с аппаратами меньшего калибра могут быть сконструированы как быстро подсоединяемые к системам подводного или надводного носителя с помощью стандартных механических и электрических разъемов модули. Так, например, при горизонтальном размещении модулей и небольших углах наклона к горизонту в межбортном пространстве или ограждении рубки ПЛ определяющим размером является поперечное сечение, что предопределяется максимальным калибром предполагаемого состава НПА.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Макс Глебов - Асимметричный ответ [СИ litres]](/books/1067943/maks-glebov-asimmetrichnyj-otvet-si-litres.webp)