Роман Красильников - Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века

- Название:Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Министерство образования и науки Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный морской технический университет

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-94652-418-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Красильников - Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века краткое содержание

Освещаются актуальные в настоящее время вопросы обеспечения национальной безопасности на фоне стремительного развития боевых морских роботов, которое в ближайшем будущем может изменить баланс мировых сил. Автор рассматривает существующие и перспективные образцы необитаемых морских систем разного назначения, приводит анализ возможных асимметричных действий против новой угрозы, а также обозначает ряд возможных технических решений для систем борьбы с необитаемыми морскими аппаратами.

Для специалистов, работающих в области подводных специализированных комплексов и аппаратов, руководителей разных уровней ВМФ России, студентов и аспирантов профильных технических вузов, а также курсантов и адъюнктов военных училищ и академий.

Системы борьбы с необитаемыми аппаратами — асимметричный ответ на угрозы XXI века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

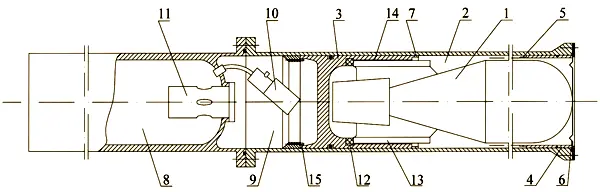

В расширительной камере размещены пусковой 10 с электромагнитным приводом и основной 11, установленный в корпусе ресивера с выходной магистралью в сторону расширительной камеры, клапаны. В конструкции основной части пусковой трубы для работы поршня 3 установлены упругий кольцевой стопор 12 и упоры 15, под челноки 13 подводного аппарата в поршне выполнены пазы 14.

Можно отметить, что одним из главных достоинств предлагаемой схемы является ее качественное упрощение за счет совмещения ее элементами нескольких функций, что, несомненно, отвечает требованию по повышению технологичности каждого элемента и комплекса в целом. Например, при отказе от устанавливаемых в пусковой трубе направляющих для изделия, применение поршня с простейшим уплотнением в пусковой системе ТПК предусматривает выполнение им следующих функций:

— обеспечивать в походном положении совместно с кольцом обтюрации поперечную и продольную фиксацию изделия, а также его продольное направление при пуске за счет направляющих пазов;

Рис. 58. Схема транспортно-пускового контейнера.

— разделять рабочую (расширительную) полость и полость пусковой трубы;

— обеспечивать герметичность внутренней полости пусковой трубы, заполненной ингибитором и находящейся под забортным давлением;

— исключать прямой контакт с элементами изделия при пуске, что определяет распределение нагрузки по внешней оболочке изделия. Это также обуславливает необходимость увеличения диаметра поршня по отношению к калибру изделия;

— исключать прорыв воздуха из расширительной полости во внешнюю среду с целью соблюдения скрытности применения оружия.

Накладное кольцо обтюрации, располагаемое в передней части пусковой трубы, выполняет следующие функции:

— служит обтюрирующим элементом, участвующим в создании выталкивающего изделие давления в процессе его выпуска и уменьшающим потери жидкости из внутренней полости пусковой трубы;

— совместно с поршнем является направляющим элементом, ограничивающим движение выходящего из пусковой трубы изделия и его перемещения во время хранения;

— совместно с плунжером поршня образует демпфирующую полость, из которой по ходу движения в ней плунжера дросселируется жидкость, вытесняемая поршнем, что приводит к его торможению;

— является базой для размещения и крепления разрывной мембраны.

Предлагаемый подход к формированию облика транспортно-пускового контейнера является реализацией системного взгляда на создание образцов специальной техники, позволяющего комплексно рассматривать взаимосвязи между носителем, пусковым устройством и оружием и реализовывать их в виде структурно организованных конструктивных элементов.

Транспортно-пусковой контейнер работает следующим образом.

После снаряжения ТПК на арсенале и подачи его на носитель, подводный аппарат 1 постоянно находится под давлением внешней среды, располагаясь в жидкости с добавлением ингибитора, которой заправлена полость пусковой трубы 2, ограниченная разрывной мембраной 6 и поршнем 3. При этом фиксация аппарата относительно ТПК осуществляется за счет опоры его калиброванной головной части на обтюрирующее кольцо 4 и челноков 13 хвостовой части на проточки 14 в поршне 3. От продольных перемещений аппарат ограничен с одной стороны кольцевым демпфером 12, а с другой стороны — мембраной 6. Кроме того, продольное (вдоль пусковой трубы 2) перемещение поршня 3 и перемещение относительно него аппарата ограничивается срезными штифтами, которые, как можно заключить из их наименования, в процессе пуска срезаются под действием давления в расширительной камере (полости) 9. От разворота вокруг своей оси аппарат фиксируется за счет расположения челноков 13 в пазах 14 внутренней поверхности поршня 3, взаимодействующего с упорами 15, установленными в расширительной камере 9.

В расширительной камере и внутренних полостях основного клапана находится воздух под атмосферным давлением.

Для осуществления пуска подводного аппарата, после подачи питания на электромагнитный привод пускового клапана 10, начинается истечение газа из баллона 8 в расширительную камеру 9, по достижении в которой давления выше забортного гидростатического и сил сопротивления, поршень 3 начинает перемещаться в пусковой трубе 2, сначала выжимая из нее жидкость через обтюрацию, а, по мере дальнейшего возрастания давления, и подводный аппарат 1. При этом за счет избыточного, по отношению к забортному, давления и выдвижения аппарата 1 мембрана 6 разрывается, освобождая путь для его дальнейшего выхода.

Основной клапан 11 с закономерно увеличивающимся при пуске подводного аппарата проходным сечением открывается при падении давления в ресивере до 0,9–0,95 от начального давления, при этом его проходное сечение составляет 0,6–0,7 от максимального сечения, а полное раскрытие происходит при остаточном давлении в ресивере, составляющим 0,75–0,85 от начального.

Математическое моделирование работы транспортно-пускового контейнера показало, что назначенный начальный объем расширительной полости и установленные моменты срабатывания основного клапана обеспечивают выпуск подводного аппарата в заданном диапазоне глубин с достаточной выходной скоростью.

Следующий вариант реализации пусковой установки для НПА отличается оформлением проходного сечения регулятора газа (воздуха) высокого давления. Предлагается решение, в котором насадка выходной магистрали основного клапана снабжена сквозными каналами связи ее внутреннего объема с зазором между насадкой и внутренней профильной поверхностью втулки, в частности, каналы выполнены виде профильных по длине насадки прорезей.

Такое техническое решение регулятора обуславливает возможность создания единого основного клапана, расположения его привода вместе с пусковым клапаном малого сечения на внешней торцевой поверхности ресивера с отказом от тщательной регулировки пружины, поджимающей основной клапан к его седлу.

Предлагаемая конструкция поясняется следующими эскизами:

— на рис. 59 показано общее устройство контейнера (продольный разрез);

— на рис. 60 представлен вариант оформления проходного сечения регулятора воздуха высокого давления.

Описываемая конструкция предполагает аналогичное предыдущей размещение аппарата в полости пусковой трубы, поэтому более подробно будут рассмотрены элементы, отличные от описанных выше.

Так же, как и в первом примере, к заднему торцу пусковой трубы 2 герметично пристыкована включающая баллон с ВВД 12 секция, образующая расширительную камеру 13. На торцевой, ограничивающей расширительную камеру 13, стенке ресивера 12 размещен основной клапан 14, выходная магистраль которого выполнена в виде насадки 15, свободно находящейся во втулке 16, имеющей профильную внутреннюю поверхность 17 и жестко закрепленной на стенке поршня 3.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Макс Глебов - Асимметричный ответ [СИ litres]](/books/1067943/maks-glebov-asimmetrichnyj-otvet-si-litres.webp)