Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации

- Название:Немецкий след в истории отечественной авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-900078-06-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации краткое содержание

В книге подробно рассказывается о сотрудничестве нашей страны с Германией в области авиации и воздухоплавания. Охвачен период с начала XIX века (попытка создания управляемого аэростата для борьбы с армией Наполеона) до конца 40-х — начала 50-х годов XX века, когда доставленные в СССР немецкие инженеры и ученые строили для советской авиации реактивные самолеты и двигатели. Для широкого круга лиц, интересующихся историей авиации.

Немецкий след в истории отечественной авиации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

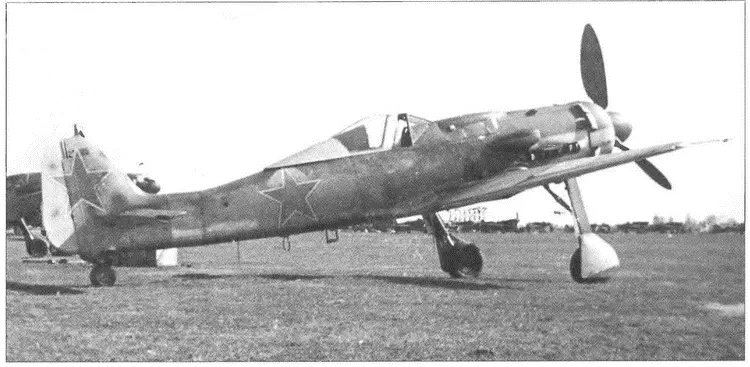

Наиболее многочисленными трофеями второй половины 1944 г. были FW 190 — они привлекали повышенное внимание наших специалистов до конца войны. Германское командование использовало эти самолеты как истребители, штурмовики, легкие бомбардировщики, разведчики и даже корректировщики. Советские военные инженеры высказали предположение, что подобная универсальность обеспечивалась, в значительной степени, благодаря высокой живучести конструкции и отличному обзору для летчика. Если в среднем в четырех случаях из пяти вражеский самолет уничтожался с первой атаки, то на FW190 приходился 81 % безрезультатных атак; огневой мощи наших истребителей оказывалась, как правило, недостаточно для поражения первыми пулеметно-пушечными очередями немецкого самолета даже с близких дистанций, в результате чего тот уходил пикирующим полетом. {257}

Живучесть обеспечивалась не только благодаря сильному бронированию FW 190, но и за счет использования мотора воздушного охлаждения, сохранявшего способность работать и после прострела нескольких цилиндров. Цельнометаллическая конструкция «фокке-вульфа» выдерживала значительные повреждения. Советские истребители, при производстве которых применялись сталь, фанера, дерево, перкаль, нередко разрушались при срыве фанерной обшивки в результате обстрела. При попадании зажигательных снарядов часто загоралась в воздухе древесина, составлявшая основу конструкции наших машин. Проанализировав многочисленные факты, советское руководство приняло важное решение: необходимо перевести авиапромышленность на производство цельнометаллических самолетов.

Война уже закончилась, когда на испытания поступили немецкие поршневые самолеты, использовавшиеся нацистами в последнем периоде боев. Прежде всего наши инженеры изучили FW 190D-9 (или «длинноносую Дору»). На истребителе модели D-9 заменили хорошо известный у нас мотор BMW 80ID воздушного охлаждения на Jumo 21 ЗА жидкостного охлаждения. Это мероприятие несколько улучшило аэродинамику винтомоторной группы и увеличило длину самолета на 80 см. Более мощный двигатель сулил превосходство новой машины в скорости и скороподъемности над FW 190A. В нашей стране знали об обратном способе модификации некоторых истребителей: путем замены мотора жидкостного охлаждения на более мощный, охлаждаемый маслом и потоком воздуха (ЛаГГ-3 → Ла-5 → Ki 61 → Ki 100).

Насколько изменилось соотношение основных летных данных немецкого «длинноносого фоккера» и лучших серийных истребителей ВВС Красной Армии? По мнению ведущих специалистов НИИ ВВС, модифицированный FW 190D-9 № 210251 не мог на равных вести борьбу на малых и средних высотах с отечественными Як-3, Як-9У, Ла-7. «Фокке-вульф» уступал им в скорости у земли по крайней мере на 24 км/ч, а на 5000 м — более, чем на 10 км/ч. Также не в пользу немецкого истребителя оказалось сравнение горизонтальной и вертикальной маневренности. {258}

Наибольший интерес для отечественной промышленности вызвали удачная компоновка агрегатов мотора и оборудования винтомоторной группы, высокая максимально допустимая температура масла на входе в двигатель (130 °C), удачная конструкция автоматического регулятора температуры охлаждающей жидкости, деревянные лопасти с высоким к п. д. Также отмечалось, что за время испытаний с 11 по 26 мая 1945 г. все агрегаты спецоборудования немецкого самолета работали безотказно. Большую пользу принесло изучение специального блока радиостанции FUG-16ZY, который позволял использовать приемник этой станции в системе радионавигации.

Хорошо отработанную систему управления огнем дополняли высокое качество бронестекла фонаря кабины летчика и удачная конструкция прицела. В отличие от некоторых наших машин с мощным вооружением при одновременной стрельбе из всех огневых точек наводка на цель не сбивалась, а сила отдачи оружия летчиком почти не ощущалась. Имелась возможность стрелять раздельно из пушек и пулеметов. Широкая электрификация оборудования упрощала работу летчика.

Истребитель FW 190D-9 использовали для учебного воздушного боя с Ла-7, показавшего полное преимущество отечественной машины. Летчики института инженер-подполковник А. Т. Кочетков, подполковники А. Г. Прошаков и В. И. Хомяков, майор В. Е. Толофастов пришли к выводу: немецкой новинке не проще вести бой с «лавочкиным», чем его предшественнику FW 190A-8. Начав «бой» на встречных курсах, советский истребитель заходил «немцу» в хвост после третьего виража или второго боевого разворота. Однако чрезвычайный режим работы мотора с впрыском водно-метаноловой смеси у нас не применяли, что не могло не сказаться на летных данных FW 190D-9.

«Длинноносая Дора» участвовала в тактической оценке новейшего туполевского скоростного дальнего бомбардировщика СДБ (называемого также самолет «63»). Эта машина являлась модификацией опытного самолета «103» под моторы АМ-39 с использованием многих элементов и узлов серийного Ту-2. Оказалось, что FW 190D-9 мог проводить атаки «шестьдесят третьего» только сзади под небольшими углами, поскольку обладал незначительным преимуществом в скорости на высотах 6000–8000 м. {259} Подобные результаты привели к стремлению ускорить серийный выпуск СДБ, но затем от этого бомбардировщика отказались в пользу более совершенного Ту-10 (самолет «68»).

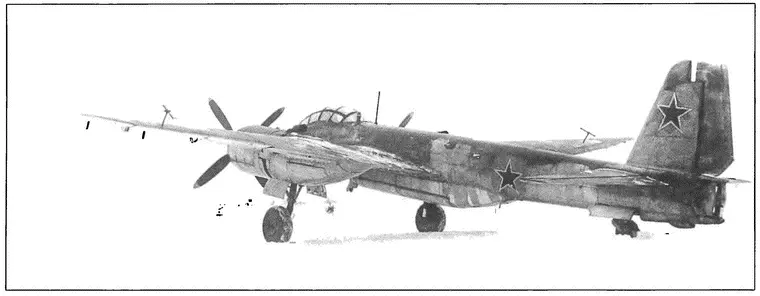

Испытаниями Ju 388L в нашей стране хотели восполнить возникший пробел — ни один двухмоторный «юнкере» не прошел полной летной программы в годы войны. Теперь появилась возможность оценить, чем завершилась эволюция поршневых двухмоторных многоцелевых самолетов Ju 88 → Ju 188 → Ju 388. Данный самолет оказался первым немецким из попавших в НИИ ВВС, который оснастили моторами BMW 801J с турбокомпрессором. Вторая граница высотности двигателя равнялась 11 800 м, а гермокабины и другое высотное оборудование позволяло экипажу из трех человек вести работу на высотах 12 000 м и более. Летчик подполковник И. П. Пискунов оценил продольную устойчивость «юнкерса» как недостаточную, а пилотирование машины более сложным по сравнению с Пе-2 и Ту-2. К сожалению, не удалось испытать Ju 388 на больших высотах, поскольку оба мотора на 18-м часу работы вышли из строя (общую наработку двигателей определить не представилось возможным).

Генерал П. А. Лосюков приказал ознакомить с материалами по высотному «юнкерсу» ведущих советских конструкторов того времени — С. В. Ильюшина, А. Н. Туполева и А. С. Яковлева, а саму машину передать в БНТ только что созданного МАП. Наибольший технический интерес вызвали гермокабина, выполненная как отдельная отъемная часть фюзеляжа с возможностью замены ее при повреждениях, компоновка мотора и турбокомпрессора, некоторые агрегаты спецоборудования и вооружения. Особенно интересной показалась подвижная дистанционная установка FA-15 под спарку крупнокалиберных пулеметов MG-131 со следящей системой гидравлического привода. {260}

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: