Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации

- Название:Немецкий след в истории отечественной авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РУСАВИА

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-900078-06-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Соболев - Немецкий след в истории отечественной авиации краткое содержание

В книге подробно рассказывается о сотрудничестве нашей страны с Германией в области авиации и воздухоплавания. Охвачен период с начала XIX века (попытка создания управляемого аэростата для борьбы с армией Наполеона) до конца 40-х — начала 50-х годов XX века, когда доставленные в СССР немецкие инженеры и ученые строили для советской авиации реактивные самолеты и двигатели. Для широкого круга лиц, интересующихся историей авиации.

Немецкий след в истории отечественной авиации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

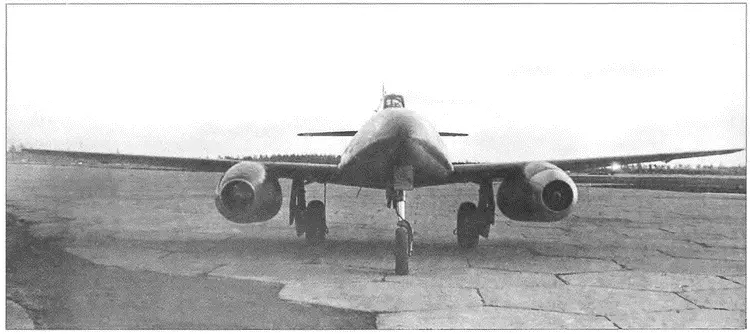

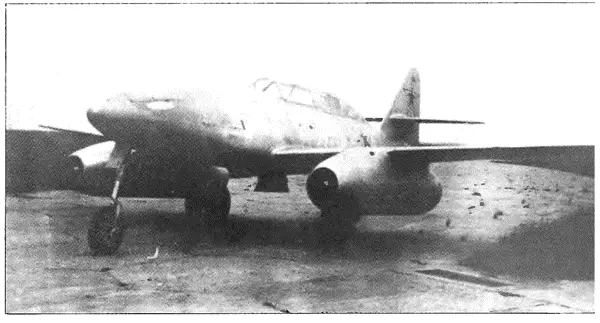

Многочисленные сообщения немецких летчиков, инженеров, высокопоставленных чиновников от авиации усилили интерес к реактивному «мессершмитту» в Советском Союзе. Испытанию подвергли Me 262A-1 № 110426, который 30 марта 1945 г. в разобранном состоянии доставили в НИИ ВВС из г. Шнайдемюле. По характеру повреждений было видно, что истребитель совершил вынужденную посадку с убранным шасси и его пришлось восстанавливать на опытном заводе в Чкаловской. Нашим летчикам было известно, что неоднократно реактивные «мессеры» на большой скорости затягивало в пикирование и немецкие летчики разбивались вместе с машинами, поэтому кандидатуру для проведения испытаний подбирали особенно тщательно.

15 августа 1945 г. ведущий летчик-испытатель инженер-подполковник А. Т. Кочетков поднял машину в воздух, и этот день стал знаменательным в истории нашей авиации. Но уже на следующий день испытания пришлось прервать почти на полтора месяца из-за выхода из строя левого двигателя и необходимости его замены. За 12 полетов Кочеткову удалось снять основные летные характеристики, а инженерам В. А. Березину, В. А. Иванову, Ю. З. Манышеву, С. Ш. Фрадкову под руководством ведущего инженера И. Г. Рабкина составить заключение о Me 262 «Швальбе».

Нелегко дались эти полеты. Последний из них оказался самым трудным для Кочеткова — ценой колоссальных физических напряжений и выдержки Андрей Григорьевич сумел вывести машину из пикирования на большой высоте. При аналогичных обстоятельствах 17 сентября 1946 г. на другом Me 262 разбился летчик-испытатель Ф. Ф. Демида, ставший одной из первых жертв реактивной техники. Вылетал на «Швальбе» и генерал П. М. Стефановский. Он вспоминал:

«Признаюсь чистосердечно, поднявшись на Me 262, почувствовал себя в воздухе так же, как в первом полете летом 1927 г. на учебном самолете „авро“. Все было новым, неизведанным. Не тараторят двигатели, нет обычной вибрации, вызываемой работой винтомоторной группы. Машина плавно пронзает воздух, как будто парит в нем. Слышится только легкий посвист. Необычно большие показания скорости…» {276}

Удалось не только оценить особенности пилотирования реактивного «мессершмитта», но и подробно определить его летные данные. Развивая у земли 780 км/ч и 850 км/ч т высоте 7000 м, Me 262 на 130–180 км/ч обгонял лучшие отечественные истребители с поршневыми двигателями. Только 4,2 мин требовалось ему для набора высоты 5000 м. Лишь в горизонтальной маневренности немецкая двухмоторная машина уступала «Яковлевым» и «лавочкиным».

Особого внимания заслуживал следующий пункт отчета по испытаниям: «Освоение данного типа самолета при правильной подготовке летного состава трудностей не составит. Большой диапазон скоростей вызывает необходимость в полете часто прибегать к снятию нагрузки на ручку путем перестановки установочного угла стабилизатора. По технике взлета и посадки Me 262 является близким к обычным самолетам с трехколесной схемой шасси. Наличие газотурбинного двигателя требует от летчика навыков в управлении ими». {277}

Для советских инженеров и конструкторов, занимавшихся созданием реактивных машин, наибольший интерес представляли четыре особенности Me 262: во-первых, фюзеляж треугольного сечения с низкорасположенным крылом (с учетом интерференции давал наименьшее сопротивление на больших скоростях полета); во-вторых, стреловидная в плане форма крыла с трапециевидным центропланом; позволявшая решить проблемы центровки (она находилась в пределах 20–34 % САХ); в-третьих, высокое расположение горизонтального оперения, защищавшее его от горячих струй газов и обеспечивавшее необходимое удаление от спутной струи крыла, которая сильно расширялась и поднималась вверх при больших числах Маха; в-четвертых, компоновка шасси с носовым колесом, столь редко применявшаяся на немецких самолетах. Последнее помогало разрешить трудности, связанные с посадкой на больших скоростях.

После изучения двухмоторного «мессера» стало ясно, что немцы проработали множество вариантов конструкции реактивных самолетов. Они подчинили ее трем основным требованиям: простота производства, технологическая независимость всех сборочных агрегатов и возможность быстрого перевода на производство Me 262 заводов, ранее выпускавших поршневые истребители. Советские конструкторы — С. А. Лавочкин, А. И. Микоян, П. О. Сухой, А. С. Яковлев и другие непрерывно получали информацию о немецких достижениях и использовали ее в своих разработках.

Можно поспорить с утверждением некоторых отечественных и зарубежных историков, будто немцам не хватило времени для проведения исследовательских работ для выпуска надежного реактивного самолета. Наши специалисты оценили конструкцию планера и винтомоторной группы как весьма доведенные. По их мнению, развитие реактивной техники неизбежно потребует перестроить многие устоявшиеся области в военной авиации. Например, будет необходимо строительство больших взлетно-посадочных полос. О влиянии «Швальбе» лучше всего говорило заключение по результатам испытаний: «Ходатайствовать перед СНК СССР о постройке серии самолетов Me 262 без всяких изменений в одноместном и двухместном вариантах с целью быстрейшей подготовки летного состава строевых частей ВВС и исследования вопросов аэродинамики, связанных с большими скоростями полета». {278}

Не столь подробно испытали в Советском Союзе двухместный реактивный «мессершмитт», но и его облегали в сентябре-октябре 1946 г. Это был экспериментальный Me 262B-2, переоборудованный немцами в ночной истребитель. Во второй кабине установили приборы отображения показаний радиолокационной станции, а управление из нее убрали. Наши специалисты не исследовали самолет при ночных полетах, но рекомендовали его использовать для переучивания летного состава на реактивную технику. {279}

Под влиянием «Швальбе» первые отечественные проекты реактивных истребителей очень сильно походили на Me 262, но затем наши конструкторы значительно отошли от оригинала. Решение по выпуску серий «советских мессершмиттов» с самого начала выполнялось НКАП, а затем МАП с большой неохотой и впоследствии было «заволокичено», несмотря на указания Сталина. Тогда это мотивировалось появлением новых, разумеется, «лучших по конструкции» машин Як-15 и МиГ-9. Кроме того, технология производства Me 262 была явно ориентирована на возможности «Тысячелетнего рейха» последних месяцев войны, что обусловило относительно широкое использование дерева и стали. Необходимости копировать немецкие решения в Советском Союзе в 1947 г. не было. А. С. Яковлев вспоминал:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: