Марат Хайрулин - «Илья Муромец». Гордость русской авиации

- Название:«Илья Муромец». Гордость русской авиации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо, Яуза, Коллекция

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-42424-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марат Хайрулин - «Илья Муромец». Гордость русской авиации краткое содержание

Этот самолет опроверг миф о «техническом отставании России». Этот авиашедевр совершил настоящую революцию в военном деле — до его появления специалисты полагали, что боевое применение авиации ограничится воздушной разведкой, а роль бомбовозов отводили дирижаблям-«цеппелинам». «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» стал первым многомоторным бомбардировщиком в мире — немцам удалось создать что-то подобное только через два года, а нашим союзникам по Антанте — лишь в конце войны. Громадный воздушный корабль (механики в полете прямо по крылу добирались до моторов, а на одной из фотографий просто стоят на фюзеляже, словно на палубе прогулочного парохода), «Муромец» оправдал свое богатырское имя, в годы Первой Мировой поднявшись на защиту Отечества. Сведенные в Эскадру Воздушных Кораблей, эти самолеты решали стратегические задачи разведки и бомбометания, будучи грозными противниками не только для сухопутных войск, но и для вражеских летчиков, — в ходе боевых операций стрелки русских бомбардировщиков сбили почти два десятка самолетов противника, тогда как собственные боевые потери за всю войну составили лишь один сбитый «Муромец».

Эта книга — первое отечественное исследование истории создания, совершенствования и боевого применения легендарного самолета. Издание богато иллюстрировано сотнями эксклюзивных чертежей и фотографий.

«Илья Муромец». Гордость русской авиации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

3) Возможные неисправности корабля, гак как был тяжёлый взлёт, горки в воздухе и неравномерная работа моторов.

Так закончился 1918 год, в котором не было ни одного случая боевого применения воздушных кораблей «Илья Муромец». Но неимоверными усилиями «старых» специалистов Панкратьева и Башко была воссоздана «Эскадра», служившая теперь новой власти.

Начало 1919 года Авиагруппа встретила практически небоеспособной, фактически оставшись без кораблей. Единственный «Илья Муромец» (№ 241) годился только для учебных целей. При его сборке баки с верхней плоскости вновь поставили на фюзеляж.

В Главвоздухфлоте обсуждали вопрос о достройке 13 кораблей, находившихся на Русско-Балтийском заводе. В апреле было решено часть «Муромцев» выпустить в варианте Г-1 с четырьмя моторами РБ3.6 и тремя рулями направления («Руссобалт»), а другие корабли — в варианте Г-3 с двумя «Рено» и двумя РБ3.6, двумя рулями и с хвостовой пулемётной точкой («Ренобалт»). По документам же все 13 машин считались модификацией Г-3. У них была уже полностью остеклена передняя часть кабины. Поступавшие в Авиагруппу корабли без хвостовой пулемётной точки имели формуляр со стандартным описанием: «Фюзеляж, застеклённый в носовой части и обитый алюминием, обтянут материей. В головной части фюзеляжа: открывающееся окно, шесть боковых окон, две входных двери, открывающихся вбок, три люка в потолке, четыре люка в полу, два люка с боков, для выхода на планы, одна педаль-подножка, два бензобака по 21 пуду. Пулемётных установок: две боковых и две верхних (над фюзеляжем). Также имеются три руля направления и четыре мотора РБ3.6».

У другой модификации в описании значилось: «стёкол: 64 штуки, люков: верхних — три, нижних — три, боковых — шесть (для пулемёта), два руля направления, два мотора „Рено“ по 225 л.с. и два РБ3.6 по 150 л.с.».

Помимо задела серии Г-3, на заводе ешё с 1916 года находился в собранном виде без моторов «Илья Муромец» типа Д-3 (№ 225). В мае 1919 года его доставили в Липецк, на базу Дивизиона Воздушный Кораблей (так, с этого момента стала называться Авиагруппа). Военный лётчик Башко осмотрел прибывший корабль и составил его описание: «В головной части фюзеляжа имеются два двухстворчатых окна и форточка, две пулемётные установки. В центральной части фюзеляжа с центральной частью планов (обтянуты проэмаличенным и пролакированным полотном) имеются четыре окна из небьющихся стекол, две выходных дверцы, бензиновый бак с проводкой к моторам. В хвостовой части фюзеляжа (обтянутой проэмаличенным и пролакированным полотном) имеются: медный бак, две застеклённых раздвижных двери, четыре боковых пулемётных окна, два нижних и один верхний люк. Шасси состоит из четырёх колёс, 16 стоек, четырёх горизонтальных стоек и двух полозков. Бипланное хвостовое оперение, состоявшая из двух коробок, каждая была из двух планов, двух рулей высоты, четырёх стоек и одного руля направления». Этот ДИМ так и не был до конца собран, а его фюзеляж сгорел в июне 1921 года при пожаре на складе в Сарапуле.

С мая по декабрь 1919 года Дивизион Воздушных Кораблей получил все 13 «Муромцев» (№ 274–276, № 278–287). Корабли приходилось достраивать и собирать силами мастерских Дивизиона в тяжёлых условиях при дефиците специалистов, рабочих, материалов, моторов и т. п.

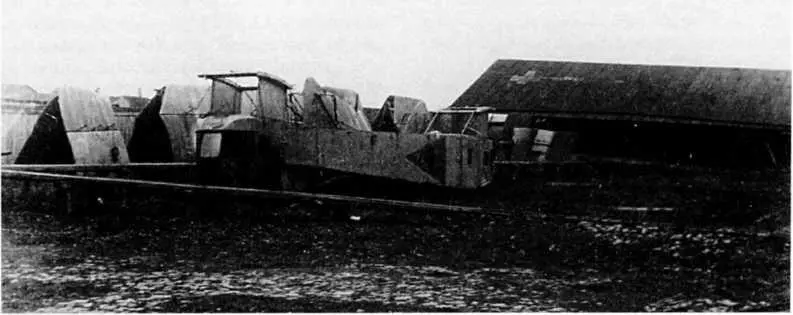

На базе ДВК в Липецке. Слева «I учебный» корабль № 241 с хвостовой пулемётной точкой, справа — 1-й боевой корабль. Лето 1919 года

Фюзеляжи кораблей типа Г-3 (из серии №№ 236–245) с хвостовой пулемётной точкой на базе в Липецке. Весна 1919 года

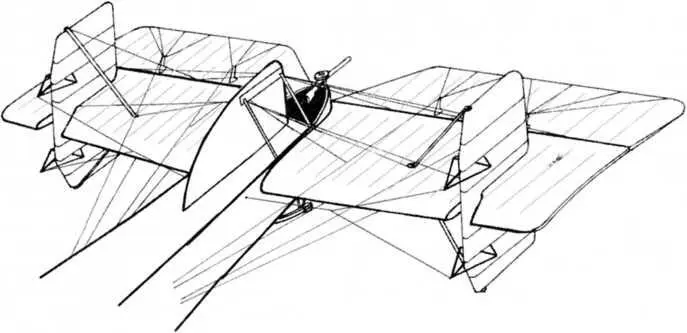

Хвостовая часть типа Г-3 поздних серий. Графика С. А. Игнатьева. Доработано Ю. Ф. Ивановым

Командиром ДВК остался коммунист, военный лётчик В. М. Ремезюк. Обладавший большим доверием авиационного начальства и благодаря своей энергичности, Ремезюк смог продолжить дело по организации ДВК, начатое Панкратьевым и Башко. В Липецке, на главной базе, были оборудованы мастерские, аэродром, начата сборка новых кораблей и обучение новых экипажей. Огромной проблемой стало отсутствие лётчиков, умеющих летать на «Муромцах». После гибели Алехновича пилоты боялись на них летать. Вновь оказался востребованным единственный специалист тяжёлой авиации в РСФСР А. В. Панкратьев, который в то время болел воспалением лёгких. Так и не выздоровев до конца, он приступил к службе инструктором по обучению полётам на «Муромцах». Его учениками стали все будущие командиры воздушных кораблей: Насонов, Шкудов (в прошлую войну служившие мотористами в 3-м боевом отряде Башко), Туманский, Еременко и другие. Назначенный же вместе с Панкратьевым (25 ноября 1918 года) инструктором в Авиагруппу военлёт Башко отказался от этой должности, ссылаясь на отсутствие должного опыта в обучении и расшатанное здоровье.

Своё первое боевое крещение красные «Муромцы» получили на Южном фронте (против Деникина). Испытанный ещё в июле корабль I (№ 276, «Руссобалт») под командой А. В. Насонова по приказанию Начавиаюжфронта И. И. Петрожинкого вылетел 2 августа в Мордово, затем 6 августа в Жердевку. Первый боевой вылет красного «Муромца» состоялся 8 августа 1919 года. Из штаба 36-й стрелковой дивизии было получено задание: уничтожить бронепоезд и разбомбить полотно железной дороги. Вылетев в 7 часов 20 минут утра, корабль имел на борту 20 штук бомб, пуд листовок и пулемёт «Льюис» с 10 обоймами. Насонов после полёта составил донесение: «Был замечен броневой поезд противника у станции Полянка, шедший к Поворино. Я повернул, пошёл навстречу вдоль линии Поворино-Полянка и начал бомбардировать полотно. Корабль в эго время обстреливался орудиями с поезда. Попаданий в полотно было несколько (не менее двух). После бомбометания я свернул вправо и летнаб Сперанский открыл огонь из пулемёта по поезду. Далее маршрут был таким: Полянка-хутор Моховой-Новохоперск и вынужденная посадка из-за недостатка горючего между Макарьевскими выселками и Рогозино. На охрану корабля летал лётчик Клим».

Ожидая горючее, экипаж в большом напряжении провёл два дня, слушая трескотню пулемётов и гул артиллерии прифронтовой полосы. Только вечером К) августа I корабль смог перелететь в Жердевку. Через два часа после взлёта Макарьевские выселки были заняты передовыми частями мамантовской конницы. Как раз в этот день начался знаменитый рейд 4-го Донского корпуса генерала К. К. Мамантова по тылам советских войск Южного фронта. «Белоказачья кавалерия» (6–7-тысяч сабель, броневики) прорвала фронт в р-не Новохонерска на стыке 8-й и 9-й советских армий и в течение 40 дней последовательно захватывала Тамбов, Елец, Грязи, Воронеж, вызвав тем самым сильнейшую панику у большевиков. Липецк, база ДВК, оказался под угрозой захвата. 21 августа два эшелона срочно выехали в Белев, затем через Москву в сентябре прибыли в Сарапул, который стал новой основной базой Дивизиона вплоть до его расформирования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: