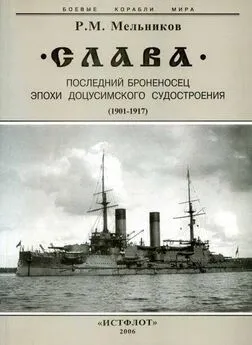

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Позднее приобретение дальномеров на флоте и доставка их на "Славу" почти что в последнюю очередь помешали тому опережавшему время решению, которое, увы, уже после войны предложил офицер русского флота лейтенант А.В. Зарудный (1874-?). Ранее он в 1896-1900 гг. плавал на крейсере "Память Азова", в 1903 г. на канонерской лодке "Терец". Войну 1904-1905 гг. прошел в должности старшего артиллерийского офицера крейсера "Олег". Отвечая на вопросы ГМШ, рассылавшиеся по всему флоту, о желательных улучшениях в технике и тактике по опыту войны, он высказал мнение о необходимости иметь на корабле не менее трех дальномеров, "установленных во вращающихся броневых башенках". К этой идее современных КДП присоединилось столь же прогрессивное предложение старшего артиллериста (до 13 декабря 1904 г.) "Славы" капитана 2 ранга К.И. Дефабра (1863-?) встраивать дальномеры в корпус башни так, чтобы ее ширина была базисом дальномера. а оптические призмы выступали снаружи. Но и это его предложение, как и множество других, самых обстоятельных и конструктивных, явилось лишь после войны, в ответах, данных в 1906 г.

В числе их указывалась необходимость системы "автоматического выдувания газов в канале орудия при открывании замка". Об удушающем действии газов при энергичной стрельбе из башенных орудий С.О. Макаров предостерегал своим докладом от 16 октября 1903 г. Мер тогда принято не было ни на 1-й, ни на 2-й эскадре. Офицеры "Цесаревича" о своем горьком опыте писали из Циндао, но и тогда патентованный артиллерист З.П. Рожественский пропустил его мимо ушей. И ведомая им эскадра продолжала плавание, обрекая себя на заведомое отравление прислуги башен в бою. О многом на "Славе" в начале 1905 г. еще не догадывались. Никто не предполагал, что спешно изготовленные и за один день испытанные на 75-мм пушке черноморского миноносца оптические прицелы окажутся скорее вредным, чем полезным новшеством. О прицелах на "Славе" придется сказать позднее – они к началу 1905 г. еще ничем не могли проявить себя. Более явным пока что был другой опыт войны.

2 марта 1905 г. рапортом № 679, адресованным в МТК (от ГМШ никакого толка, видимо, уже не ожидали), новый командир "Славы" капитан 1 ранга М.В. Князев (1856-1933, Париж) напоминал о печальном опыте "Цесаревича", в башнях которого газы при открытии замков их орудий, вырываясь, делали воздух настолько удушливым, что приходилось менять прислугу. Признавая это, командир просил распоряжение МТК о заказе вентиляторов на каждое 6-дм и 12-дм орудие "для продувки газов по каналу орудия в момент открывания замка". Надо непременно иметь 16 вентиляторов, так как "меньшее количество будет задерживать скорость стрельбы". Вентиляторы можно будет питать от цепи освещения башен. Эффект продувания хорошо виден на современных стрельбах танковых орудий в кадрах телевидения, когда явно под сильным давлением из ствола вырывается облако дыма. Так впервые после заметок С.О. Макарова о пользе продувания, сделанных еще в 1891 г., где он уже тогда отдавал предпочтение сжатому воздуху, этой проблеме начали уделять внимание. В обращении главного инспектора от 7 марта 1905 г. в ГУКиС речь шла лишь о "Славе", причем вентиляторы предлагалось заказать только для 12-дм пушек.

Опыт вентилирования 6-дм башни 16 марта 1905 г. в присутствии командира и строителя А.И. Моисеева (1862-1918, убит) провел старший артиллерийский офицер лейтенант Яруцкий. Результат оказался неожиданным. Дым от сожжения гарпиуса и пакли, заполнив все пространство башни, ушел спустя 2-3 минуты, но не в трубу, выведенную от вентилятора (1000 куб.м/час.) в амбразуру, а в подбашенное отделение. Не увидев немедленного эффекта, командир отказался от своей инициативы. Ему уже стало казаться (о докладе С.О. Макарова в 1903 г. он и не знал), что проблемы, собственно, не существует: из 6-дм башни газы могут уходить через достаточно широкие амбразуры и гильзовые горловины. Недолог был и энтузиазм артиллерийского отдела. Спокойно закрыв глаза на боевой опыт "Цесаревича" и не вспоминая о 2-й эскадре, на донесении командира начертали: "Опыт этот признан неудачным и решено ждать разработки способа вентилирования канала орудий после выстрела".

Уроки "Цесаревича" и в этом направлении остались нереализованными. Проблема продувания оказалась отложенной почти на десятилетие. Заботы ускоренной готовности к плаванию, острейшая нехватка денег, перемены в МТК, отсутствие контрагентов и прочие события смутного времени надолго отодвинули решение проблемы. Принципиальное значение имела вторая из зафиксированных в документах инициатив командира Князева. 4 марта 1905 г. рапортом № 708 он напоминал МТК о необходимости устройства на корабле кормовой боевой рубки. Рубка, как видно из опыта войны, должна предотвратить потери среди дальномерщиков и сигнальщиков, которые в бою "выбывают в огромном количестве", отчего корабль лишается возможности определять расстояние и делать сигналы. В бою 28 июля 1904 г. на эскадре от боя в строе фронта отказались из-за неимения кормовых рубок. В такой рубке, как подсказывал опыт войны, должен помещаться и управляющий огнем. Наконец, и организация артиллерийской службы на судах 2-й эскадры предусматривала устройство запасного защищенного помещения, куда в случае разрушения боевой рубки должен был переместиться управляющий огнем. Признавая, что ‘ по массе причин" устройство полноценной боевой рубки в корме явно неисполнимо, предлагалось импровизационное решение в виде защитного пояса на нижнем мостике вместо кормовой штурманской рубки.

Темпы достройки "Славы"оставались по-прежнему черепашьими. К концу 1 февраля в 100% готовности были лишь корпус и бронирование. Рулевое устройство достигало 94% готовности, котлы и трубопроводы – 25%, главные и вспомогательные механизмы – 86%, башни н орудия – 83%, водоотливная система – 68,5%, сигнализация и передача приказаний – 44%. Лишь к 1 июня 1905 г. по всем этим системам корабля была достигнута готовность 98-99,9%, а 100% готовность по всем 42 отчетным позициям была зафиксирована только к 15 августа 1905 г. Иными словами, полностью корабль был готов даже позже того срока – к весне 1905 г., который был назначен Балтийскому заводу в начале войны. Никакого ускорения готовности, несмотря на освободившиеся, казалось бы, производственные мощности и рабочие руки, не произошло.

Это значило, что работы на "Славе" все время велись так, словно никакой войны вовсе не было. Излишними, ввиду исключенности корабля из войны, могли быть признаны и запоздалые усовершенствования, на которые в итоге разорительной войны вовсе не находилось денег. Как и во всей войне, как и во всем флоте, неукоснительно соблюдался и на "Славе" метко замеченный современниками главный руководящий принцип: "Главный морской штаб нехотя воюет с Японией, морской технический комитет держит нейтралитет, а Главное управление кораблестроения и снабжения прямо враждебно России" (Н.Н. Беклемишев. "О русско-японской войне на море". С-Пб, 1907, с. 102).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: