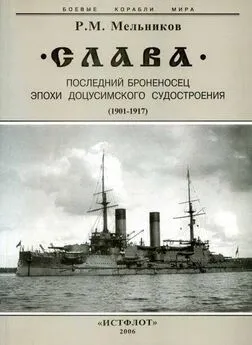

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Без малейших оценок и объяснений своего бездействия МТК констатировал тот факт, что прицелы образца 1903 г. были введены на флоте журналом по артиллерии от 20 октября 1904 г. № 28 "на основе вполне благоприятных результатов испытаний такого прицела в Черном море". О том, что испытания эти были проведены лишь на миноносце в продолжение одного дня и стрельбой только из 75-мм пушки, в МТК теперь благоразумно умалчивали. Признавалось впрочем, что "вследствие спешности" снабжения флота прицелами их образец комиссия морских артиллерийских опытов (КМАО) тогда не получила и собственно испытания смогла провести только в 1905 г. С достойным уважения простодушием отмечалось, что испытания эти, "хотя и запоздалые", были необходимы, так как "с судов стали доходить сведения о разных недостатках", обнаруживающихся в прицелах, о роли этих недостатков в Цусиме, конечно, вовсе не упоминалось. Да и недостатки эти, как надо было понять, происходили не от конструкции, а от "недочетов, свойственных спешной выделке прицелов и торопливой их установке на суда". Этим признанием своего преступного легкомыслия бюрократия вписывала убийственную строку в последующее судебное разбирательство причин поражения в войне.

В этом разбирательстве должны были бы фигурировать принятые в 1892 г. по инициативе С.О. Макарова облегченные снаряды, согласие на снабжение флота снарядами с недопустимо малым (2,5% против 10%, в Англии и Японии) содержанием взрывчатого вещества, принятие без должных испытаний французских пушек системы Канэ со слабыми подъемными механизмами, непонимание роли оптических прицелов, принятых в Японии еще в 1898 г., сохранение архаичной конструкции боевой рубки и отсутствие должной настойчивости в снабжении флота базисными дальномерами.

Свою принципиальность и настойчивость по артиллерии МТК проявил лишь однажды, когда в 1899-1904 гг. добивался от Управляющего равной прочности рубок командира башни и комендора. В остальных случаях артиллерийский отдел оставался покорным исполнителем воли стоящих над ним "их превосходительств". По этим причинам отстававшими от требований современности оставались конструкции башен, а скорострельные патронные пушки Капэ из-за введения в их устройства тормозов Беккера (вынужденная мера против "сдачи" подъемных механизмов) перестали быть скорострельными. Сам факт этой массовой "сдачи", обнаружившейся за год до войны, не вызвал тревоги МТК и не побудил его к настояниям о полной замене конструкции подъемных механизмов 152-мм пушек. Всем этим просчетам могли быть найдены хотя бы какие-то пусть и вполне несостоятельные оправдания. Но фантастически неторопливая возня с прицелами, которые Япония уже в 1898 г. заказывала в США большими партиями, не поддается никаким объяснениям. Объяснение напрашивается единственное – в свете "экономии" и безмерного бюрократического равнодушия к нуждам флота.

Проблема несообразных, невесть откуда взявшихся прицелов рассматривалась, видимо, в той же категории значимости, в какой состоял выбор, например, образца офицерского умывальника и других бытовых приборов, столь же неповторимо и обстоятельно проектировавшихся в разное время формировавшимися учеными комиссиями. Кроме дальномера образца лейтенанта А.К. Мякишева (1864-1904), спроектированного в 1899 г., был еще прицел системы лейтенанта Я.Н. Перепелкина (1893 г.), но он не был всесторонне испытан стрельбой из больших орудий, благодаря чему 2-я эскадра ушла в поход с торопливо изготовленными и наспех установленными прицелами. Ни в МТК, ни на эскадре в походе и при стоянке в Африке испытания также не проводили. Не успели их до Цусимы испытать и на "Славе". И вот теперь, выдержав срок ожидания и уяснив, что суда над виновниками Цусимы не будет, МТК с ученым видом приступил к разбору сути проблемы. Без содрогания и трепета за совершенное преступление, журналом № 6 по артиллерии от 11 марта 1908 г. МТК признавал, что "запоздалыми" (теперь и в этом признаться было не страшно) испытаниями прицелов, попутно с их усовершенствованиями, занимались с июля 1905 г. до 2 января 1906 г.

Как тут не вспомнить, что даже на Владивостокском отряде крейсеров, продолжавшем оставаться в готовности к бою, испытания эффективности русских снарядов были проведены все же раньше, 6 нюня 1905 г. Акт об этих испытаниях командующий отрядом контр- адмирал К.П. Иессен назвал "прямо обвинительным и развертывающим ужасающую картину причин последовательных наших неудач и поражений на море в продолжение всей этой войны". Но бывалые "зубры" из МТК таких выражений умели по-умному избежать. Вместо слов раскаяния и обличения, журналом № 6 от 11 марта 1908 г. спокойно и по-деловому объяснялось, что на основе испытаний выяснились и "конструктивные недостатки", вызванные "частью новизной всего этого дела для завода (Обуховского – Авт.), а частью торопливою по необходимости выделкой прицелов" (РГА ВМФ, ф. 421, оп. 8, д. 120, л. 33).

"Искалеченные броненосцы", изувеченные пушки, изуродованные прицелы – безмерно было преступление, коллективно совершенное бюрократией всех степеней – от МТК, не добившегося всестороннего предвоенного испытания прицелов до З.П. Рожественского, который сумел на эту проблему не обратить внимание ни до войны, ни в походе ведомой им эскадры. Теперь же, в 1908 г., при утрате остроты общественного мнения можно было отчасти безбоязненно, как в наши дни после гибели "Курска", приоткрыть завесу над прежде охранявшейся тайной. Огромную, но умело нейтрализованную силу несли в себе эти замечания, полученные от начальника Учебио-артиллерийского отряда и от командующего Практической эскадрой Черноморского флота (рапорт Главному командиру 12 августа 1906 г.) контр-адмирала Н.Д. Матусевича (1852-1912). Старший артиллерийский офицер "Славы" в отчете за кампанию 1904 г. приводил восемь замечаний, из которых последнее было, наверное, самым уничтожающим. Оказывалось, что "все полезные свойства прицелов утрачивались вследствие того, что прицельная линия всегда оказывалась сбитой после стрельбы". Получалось, что во время стрельбы стреляющий целился по совершенно неверной линии.

Для исправления же прицельной линии требовалось снять прицел с орудия и по существу наугад, "до бесконечности" повторяя манипуляции с каждым из четырех установочных болтов, то и дело снимать и устанавливать прицел, чтобы добиться взаимного согласования вертикальной и горизонтальной прицельной линии. Это был почти что мартышкин труд, заставлявший комендоров в башенной темноте постоянно уродовать руки срывающимися гаечными ключами и бороться с не обещавшей быстроты и надежности регулировкой прицела. В отчете броненосца "Император Александр II" предлагалось семь усовершенствований прицела. В отчете командира крейсера "Минин" приводились 15 замечаний о существенных конструктивных недостатках, каждое из которых было признано обоснованным. Безоговорочно установленным был главнейший изъян прицелов: "Быстрое расстройство согласования прицела с осью орудия, "наступающее иногда уже после двух-трех боевых выстрелов". Понятно, что при стрельбе из орудий большего калибра, чем на "Минине", где стреляли из его 152- и 75-мм пушек, эффект расстройства мог быть еще более замегным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: