Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В двух номерах газеты "Советский флот" поместили их воспоминания. В статье бывший корабельный гардемарин корабля В.Н. Янкович (1888- после 1958) рассказал о шестидневной эпопее раскопок, где из-под издававших невыносимый трупный запах разложившихся тел удавалось извлекать еще живых людей, когда рядом с русскими работали английские моряки, как всю ночь без сна, стараясь облегчить страдания спасенных, ухаживала за ними команда "Славы".

Отведенная целиком Мессине 3-я страница "Красной Звезды" за 28 декабря 1958 г. (№ 102/10685) начинала очерк гардемарина "Славы" К.С. Ухова, (1889- после 1958), ставшего в советское время профессором, доктором технических наук, инженер-капитаном 1 ранга. В газете "Советский флот" за 28 декабря 1958 г. центральное место было отведено очерку В.А. Белли (его вместо "Цесаревича" приписали к "Славе") "Подвиг". Из приведенного в газете рапорта командующего отрядом следовало, что в первый же день его корабли, прибыв в 7 ч утра 16 декабря 1908 г., освободили из-под обломков до 1000 человек, частью в очень тяжелом состоянии, а всего с участием присоединившихся к работам канонерских лодок "Гиляк" и "Кореец" наши моряки, невзирая на новые сильные толчки, извлекли из-под развалин и оказали медицинскую помощь не менее, как 2000 человекам. Около 1800 человек корабли доставили в Неаполь и Сиракузы.

В "Вечернем Ленинграде" и журнале "Нева'’ (№ 12, 1958, с. 185-187) "Славу" представлял Н.И. Евгенов (1888-1964), впоследствии участник исторического плавания экспедиции "Вайгача" и "Таймыра" в 1914- 1916 гг., доктор географических наук. После опасной работы первого дня, перед коротким сном для продолжения работ следующим утром он со своим другом Алексеем Белобровым (1889- после 1964 г.), выйдя на палубу, не мог оторвать взор от погруженной во мрак Мессины, которую освещали бродившие по городу лучи прожекторов и временами вспыхивавшие языки пожарищ.

На "Богатыре" плавал брат Алексея Д.П. Белобров (1885-после 1958), также доживший до 50-летия спасения Мессины. Вместе с В.А. Белли "Цесаревич" представлял капитан 1 ранга в отставке А.Д. Томилов (1888-после 1958 г.), "Богатырь" П.А. Подобед (1886-после 1958). Но далеко не все о них остается известным сегодня. Сегодня, спустя без малого сто лет, надеяться можно лишь на свидетельство тех, кто, несмотря на тяжелую долю эмигрантской жизни, мог оставить потомкам свободный от идеологии рассказ о своей жизни.

Далеко не изученными остаются недавно вернувшийся в Россию архив Общества "Родина" и все обширные, тщательно скрывавшиеся от советского читателя, зарубежные публикации наших соотечественников. Пока же лишь гадать приходится о том, чем в шестидесятилетие своего "мессинского" выпуска могли, например, делиться друзья, которых близ Парижа сумел в 1968 г. созвать лейтенант с "Варяга" (1916 года) Н.Д. Семенов-Тян- Шанский (1887-1974, Париж). Тогда собрались у него также варяжец 1916 г.

И.Э. Вуич (1884-1979, Париж), И.С. Чириков (1888-1973, Париж), А.А. Григоренко (1887-1977, Париж), Н.Н. Машуков (1889-1968, Париж), был болен и в доме престарелых находился инженер-механик А.Ц. Гедройц (1886-1977, Париж). Подумать только: все они – существуй в СССР гражданские свободы – еще могли бы отозваться на вопросы, являвшиеся у автора при работах в 1967-1975 гг. над книгой "Варяг". Но об этом не приходилось и думать, а за попытку через советскую газету задать вопросы живущему во Франции в г.

Булонь на Сене сыну командира "Варяга" в 1904 г. П.В. Рудневу (1905-1975) автору пришлось нести ответ перед "компетентными органами". Так из года в год теряя свои пласты и горизонты, отслаиваясь и растворяясь в дымке безвестности, отходила в вечность многовековая история русского флота.

26-29 декабря совершили переход в Александрию. На корабли с приветствиями являлись депутации, на берегу состоялись спектакли для гардемаринов и матросов, приемы для офицеров, командам был дан отдых.

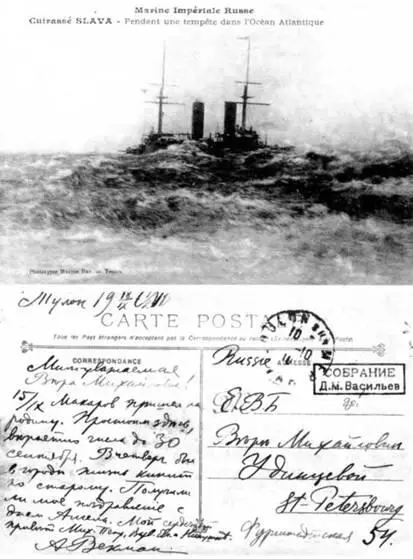

В бушующем море (с открытки того времени)

С 6 по 15 января 1909 г. отряд совершил переход в Гибралтар. По пути при благоприятной погоде успешно провели четыре артиллерийские стрельбы. "Славу" из- за продолжавшегося хронического перерасхода угля пришлось для пополнения запасов отпустить в Бизерту, где она за два дня приняла 390 т. За время стоянки в Гибралтаре появилась совершавшая кругосветное плавание американская эскадра (в мирной белой окраске и еще без мачт В.Г. Шухова, 1854-1939), шесть додредноутов типа "Луизиана" под флагом командующего флотом контр-адмирала Сперри. 24 января все 16 кораблей их эскадры покинули Гибралтар, продемонстрировав исключительное, какдоносил контр-адмирал В.И. Литвинов, искусство управления кораблями.

В порядке самоутешения адмирал в рапорте министру упоминал о 1400 бежавших с американской эскадры, из-за чего для восполнения команд пришлось из США прислать пароход с новыми матросами. Офицеры на "Коннектикуте", куда В.А. Белли ездил с визитом от кают-компании с "Цесаревича", провели обстоятельную экскурсию по кораблю и были весьма вежливы и любезны, "но все же чувствовалось, что они смотрят на нас сверху вниз, высокомерно". Еще более бросалось в глаза на американских кораблях отличие быта и условий обитаемости их матросов, каждый из которых имел свою индивидуальную алюминиевую посуду. "Как мы были далеки от всего этого с нашими артельными бачками, деревянными ложками". Не было у американцев всегда коробившей В.А. Белли обыкновенной проверки (пальцем) чистоты вымытых бачков вахтенным начальником и осмотр чистоты рук матросов перед обедом. Было чему поучиться и у англичан, где во время обеда на корабле "Эксмут" в сервизе присутствовало пять ножей и вилок, а в порту, встречая корабли иностранных держав, играли по очереди пять гимнов – русский, английский, американский, французский и датский. Незадолго до дня ухода американцев, где-то между 19 и 24 января 1909 г., был сделан снимок, где борт-о-борт запечатлелись русские и американские корабли.

Об этом говорит дата присоединения к отряду 15 января крейсера "Олег", 17-го – "Славы" и 19-го – "Адмирала Макарова". Длительный ремонт после аварии и плавание в постоянно неблагоприятной погоде не позволили "Олегу" привести себя в должный порядок. На нем, как докладывал адмирал министру, не только не производилось каких-либо учений, но даже не все "расписания были перекликнуты". К приему гардемаринов корабль был явно не готов. Более того, бюрократия и этот второй корабль сумела прислать с некомплектом штатного экипажа для подготовки людей в заграничном плавании. На корабле не хватало артиллерийского офицера и 17 комендоров. Офицера пришлось отдать с "Богатыря", комендоров – по два человека со всех кораблей. Такое скандальное состояние крейсера, только в 1907 г. переведенного в гвардейский экипаж, заставило адмирала отправить "Олег" для рейдовых учений в Виго. Остальные корабли, вознаграждая себя за пережитые трудности, с 24 по 27 января совершили плавание в Лас-Пальмас (Канарские острова), где "Слава" и "Адмирал Макаров" пополнили запасы угля, а гардемарины получили хорошую практику в управлении шлюпками на настоящей океанской зыби. В пути до о. Мадейры, куда пришли 1 февраля, провели первую стрельбу. 3 февраля, снова выйдя в океан, стреляли на контркурсах "с переносом огня со щита на шит", а затем уменьшенными зарядами с "Цесаревича" и "Богатыря". 5 февраля вышли в Виго, испытав в пути качку линейных кораблей до 17°, присоединились к остававшемуся в Виго "Олегу".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: