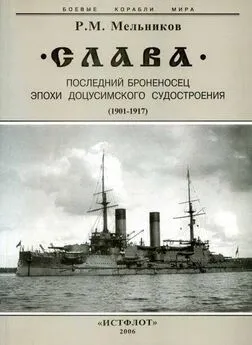

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

10 августа к отряду присоединился крейсер "Россия", но дни Балтийского отряда были сочтены. Выполнив свою роль кузницы кадров нового флота, он должен был часть кораблей отдать для формирования нового отдельного отряда для плавания с корабельными гардемаринами, а основное ядро-линейные корабли отправить в давно ожидавший их ремонт. Состав этого отряда определился, видимо, не сразу. В этот же день на корабли Балтийского отряда прибыли гардемарины-судостроители, проходившие практику на заводе Морского ведомства. На крейсер "Рюрик" перевели 70 человек молодых учеников строевых унтер-офицеров. С отряда на "Аврору" перевели 91 ученика строевых унтср-офицеров и 4 инструктора. 13 августа после промежуточных (вроде студенческого семестра) "поверочных экзаменов и составления аттестаций" со "Славы" и "Цесаревича" на крейсера "Богатырь", "Диана", и "Аврора" перевели 118 гардемаринов, а со "Славы" на "Богатырь" – оставшиеся на отряде 89 учеников строевых унтер-офицеров и 4 инструктора.

14 августа на "Славу" с учебного судна "Верный" прибыли ученики. Пополнился учениками, начав выходить в морс для стрельб, и крейсер "Рюрик". Флот энергично пытался восполнить всс еще острейшим образом сказывавшийся некомплект команд.

В полночь на 16 августа "Слава" подняла флаг начальника отряда, перебравшегося со штабом с уходившего в док "Цесаревича". 20 августа в Александровский док ввели состоявший в отряде крейсер "Россия". На нем обнаружились большие повреждения медной наружной обшивки. 31 августа уже сформированный к тому времени новый гардемаринский отряд ("Аврора", "Богатырь", "Диана") и еще номинально сохранившийся Балтийский отряд были "осчастливлены" (так полагалось писать в рапортах и верноподданических отчетах) посещением ГОСУДАРЯ императора (все упоминания августейших особ всегда выделялись прописными буквами). Осмотрев три крейсера нового гардемаринского отряда и транспорт "Океан" под флагом начальника Соединенных отрядов, император перебрался на "Славу" и "Цесаревич". На обоих кораблях царь "здоровался с офицерами и командой, обходил корабли, посетил лазарет и перед съездом благодарил за службу". При отваливании команда кричала "ура" и производился салют в 31 выстрел. По уходе императорской яхты на "Диане" подняли контр-адмиральский флаг, которому салютовали все корабли. Это означало традиционное (причем уж явно авансом, производство в чин первого адмирала командующего новым гардемаринским отрядом капитана 1 ранга Н.С. Маньковского. Благополучно командовавший "Цесаревичем" в первых гардемаринских плаваниях, он теперь отодвигал с должности своего командующего В.И. Литвинова.

Невидимые для флота, как и в стародавние времена, продолжали в недрах ведомства действовать хорошо упрятанные пружины кадровой бюрократической системы. Напрямую о влиятельном в клановом кругу друзей министра С.А. Воеводского и царского наперсника адмирала К.Д. Нилова упоминал в своих дневниках и И.К. Григорович. Механизм этой системы ("все кандидаты получают части, а мой кандидат граф Стенбок- Фермар все не получает", – жаловался государь помощнику военного министра в 1907 г.) приоткрывал в своих "Мемуарах (М., 1924, с. 22) бывший военный министре 1915-1916 г. А.А. Поливанов (1855-1920). Но смещению весьма, казалось бы, успешно действовавшего адмирала В.И. Литвинова объяснений нет. В числе факторов, повлиявших на судьбу адмирала, могли оказаться его более чем неприятные отзывы о достоинствах порта императора Александра III, который император Николай II особенно ценил как выдающееся творение своего царствования и память о своем дражайшем родителе. Пока же адмирал все лето после возвращения из-за границы оставался номинальным командующим Балтийским отрядом, ибо все большие плавания, маневры и учения проходили, как правило, под руководством начальника Соединенных отрядов Н.О. Эссена.

2 августа на "Цесаревич" для решения вопроса о ремонте котлов прибыл товарищ морского министра И.К. Григорович. 25 августа "Цесаревич" вошел в среднюю гавань, 29 августа начал выгружать боеприпасы, 1 сентября спустил вымпел и вступил в вооруженный резерв. Из-за малой высоты воды в док смогли войти только 13 сентября. С осушением дока начали снимать гребные винты и разобщать валы, чтобы отправить их для выверки на Балтийский завод.

"Слава" тем временем, приняв 24 сентября 310 т кардифского угля (от адмирала ГМШ затребовали объяснения причин приема этого дорогого угля), пришла 25 сентября в Биорке, где застала крейсер "Рюрик". С ним вместе 26 августа вышли в Ревель, где 27-го застали крейсер "Адмирал Макаров", транспорт "Океан" под флагом начальника Соединенных отрядов, учебноартиллерийский отряд под флагом контр-адмирала Н.К. Рейценштейна и отряд канонерских лодок.

В полночь на 26-е флаг начальника Соединенных отрядов с "Океана" был перенесен на "Рюрик", ставший отныне флагманским кораблем Н.О. Эссена. По его распоряжению перед большим учебным походом принимали кардифский уголь с транспорта "Анадырь". "Адмирал Макаров" стрелами 600 т. "Слава" с баржи 435 т, "Рюрик" 424 т. "Славе", остававшейся в отряде "углепожирателем", пришлось частично принять отечественный донецкий уголь. С утра 29 августа вышли в море, где по пути в бухту Тагалахт и обратно провели комплекс боевых упражнений с участием транспорта "Океан". который был атакован кораблями минной дивизии, а на подходе к порту Императора Александра III отразили атаку подводных лодок. 4 сентября к отряду присоединился крейсер "Россия", проходивший докование.

6 сентября по сигналу Н.О. Эссена начали вслед за "Славой" последовательно сниматься с якоря "Россия", "Адмирал Макаров" и "Рюрик". У плавучего маяка за "Рюриком" выстроились "Россия". "Слава", "Адмирал Макаров". С интервалом между кораблями в 3 кб. пошли 12-узловой скоростью к о. Борнхольм. Утром 7 сентября вошли в пролив между островами Готланд и Элэгед к северу, из пролива выходили в густом тумане, ход уменьшился с 12 до 10, затем до 8 уз. Обогнули Готланд с севера, повернули курсом на Финский залив. До маяка Бенгшер шли в тумане, проверяли счисление лотом Томсона. Здесь на якоре и на ходу с 8 по 9 сентября выжидали улучшение видимости. Вечером, скрыв огни, пошли в Ревель. Утром 10-го, застав на рейде Учебно-артиллерийский отряд под брейд- вымпелом капитана 1 ранга А.М. Герасимова (1861- 1931, Тунис), отдали якоря. Здесь возобновили вспомогательные стволиковые стрельбы (с расстояния 8 кб.), которые нельзя было провести в условиях либавской "блокады". "Слава" на своей стрельбе у о. Нарген стреляла из 37-мм стволов на прямом курсе при 10-узловой скорости с расстояний от 5 до 8 кб. и добилась 46% попаданий. Повторные стрельбы 13 августа дали 57%. На "России" и "Рюрике" добились 69 и 69,5%. "Адмирал Макаров", выйдя в море, провел проверку дальности приема радиостанцией оставшегося в Ревеле "Рюрика". Дальность 105 миль "на приемнике" и до 150 миль "на слуховой аппарат" признали результатом "вполне удовлетворительным". Такую же дальность имела в 1903 г. примитивная станция крейсера "Варяг", что заставляет думать, что уровень радиотехники на флоте спустя 5 лет после войны существенно не поднялся.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: