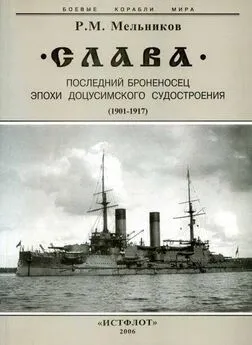

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В перерывах между выходами на стрельбы уволили в запас 222 матроса, включая 96 человек со "Славы". 22 сентября начальник Соединенных отрядов на своем любимом "Охотнике" прибыл в Ревель, 19-го провел смотры кораблей, причем на "Адмирале Макарове" наблюдал и впервые упоминавшиеся в рапортах учения "заряжания на зарядном приборе". В тот же день, выйдя в плавание в Биорке-Зунд, занимались эволюциями и перестроениями из одной кильватерной колонны в две. "Слава" с "Адмиралом Макаровым" составляли левую.

После рейдовых учений во время стоянки в Биорке 23-26 сентября возобновили эволюции в море на пути в Кронштадт. 26-го развернувшись во фронт, в продолжение более четырех часов еще раз проверили полный ход "по способности". Наибольшая скорость "Рюрика" составила 20 уз, "Славы" 18 уз, "России" 20,25 уз. ("Адмирал Макаров" был ранее отпущен в Кронштадт). 28 сентября "Славу" ввели в Кронштадтскую гавань и на якорях и швартовых установили у Пароходного завода. "Адмирал Макаров" ушел для докования в Либаву. 29-го "Рюрик" встал у Николаевского дока. В полночь на 30 сентября "Россия", а через сутки, когда за границу ушел гардемаринский отряд, "Рюрик", "Слава" и "Адмирал Макаров" окончили кампанию и вступили в вооруженный резерв. На "Славе" накануне для увольнения в запас списали в 1-й Балтийский флотский экипаж еще 166 матросов. Корабль поступил в давно ожидавший его ремонт.

50. Неправильная постановка задачи

Слова, приведенные в этом заголовке, летом 1987 г. автору довелось услышать в вестибюле Третьего отделения (с видом на станцию метро "Звездная") ЦНИИ им акад. А.Н. Крылова от встретившегося известного ученого в области прочности корабля Г.С. Чувиковского. Он возвращался с только что состоявшегося заседания президиума ученого совета института, обсуждавшего обращение в Минсудпром письма Б.Б. Пиотровского о необходимости сохранения крейсера "Аврора" в се подлинном историческом состоянии. Зная автора этого письма, Г.С. Чувиковский и высказал свое суждение о причинах конфликта, сложившегося тогда между общественностью и властью относительно судьбы крейсера "Аврора". И состояла она в том, что в начале исследований о способах сохранения для истории крейсера "Аврора" где-то высоко в верхах, то ли в голове всесильного на всю ленинградскую округу Г.В. Романова, то ли в стратегическом уме очередного Главкома ВМФ, утвердился и немедленно был всеми принят за догму тезис: "крейсер революции должен плавать".

Мысль о несовместимости этого тезиса с задачей сохранения корабля во всей его исторической подлинности никого в верхах не посетила. Не отвечала она их интеллектуально-культурному уровню. Знать ие хотели они о мировой практике сохранения исторических кораблей непременно в сухом доке, или на береговом постаменте, или иным способом, ограждающим корпус корабля от агрессивного воздействия его родной стихии – морской воды. Предъявление же к кораблю продиктованного идеологией и исторически нелепого требования плавать обрекало его на превращение в новодел и утрату подлинности, но именно таким оказался избранный по сговору ВМФ, Судостроительной промышленности и Академии наук путь реставрации единственного в стране, сохранявшегося с XIX века, исторического корабля. И помешать этому сговору оказались бессильны все настояния общественности.

Все попытки раскрыть существо проблемы в прессе, на телевидении и радио были надежно властью блокированы, а обращения в разного рода инстанции, вплоть до ЦК КПСС, оказались безрезультатны. "Аврора" как подлинный памятник судостроения и флота своего времени была потеряна безвозвратно. Такова была цена в очередной раз допущенной неправильной постановки задачи. Горько вспоминать, сколько усилий, руководствуясь долгом советского патриота, автор употребил на борьбу со стоявшей перед ним стеной советской бюрократии. Вместе с названным письмом Б.Б. Пиотровского, ставшим возможным благодаря содействиям профессора М.В. Костенко (сына В.П. Костенко) и отправленным в адрес трех названных ведомств, были еще письма (совместно с Л.Л. Поленовым – сыном первого советского командира "Авроры") в редакцию газеты "Правда" и последующая борьба с ее корреспондентом по Ленинграду Герасимовым, письма в редакцию "Литературной газеты" и вызванная ими встреча с функционерами Политотдела Ленинградской Военно-морской базы. Были выступления на собрании ветеранов ЛАО, при обсуждении проекта "реставрации" в ленинградском Доме писателей, на собрании ветеранов ТОФ, встреча с корреспондентом "Литературной газеты" И. Фоняковым, со специалистом по коррозии, Б.В. Строконом, в редакции газеты "Литератор", в музее Революции с главным инженером ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова В.В. Дмитриевым, с инструкторами обкома КПСС в Смольном. Вместес Л.Л. Полено-; вым автор участвовал в создании публицистического документального кинофильма "Всем, всем, всем", вместе с Л.Л. Поленовым был подвергнут строгой партийной критике в журнале ленинградского ОК и ГК КПСС "Диалог" № 13 (28 за 1987 г. с. 15).

Лишь позднее, когда с подлинной "Авророй" было покончено, оказалось возможным опубликовать статьи "Корабли-памятники" в сборнике "Человек, море, техника", (1987 г., с. 301-321), и статью П. Веселова "Последняя одиссея "Авроры" в журнале " Юный техник", (1989, № 10, с. 12-19). Итог "борьбы" за "Аврору" был подведен публикацией "Залп по "Авроре" в газете "Советская культура" за 3 ноября 1990 г. Но имена всех виновников уничтожения корабля и замены его красующимся ныне новоделом остаются не названными до сих пор.

Сегодня с запозданием более чем в 100 лет становятся до очевидности понятными многие другие произошедшие в отечественной истории последствия неправильной постановки задачи.

В истории "Славы" такой неправильностью был выбор великим князем типа крайне усложненного проекта фирмы Лагань. Правильной постановкой задачи был бы, как уже не раз говорилось, проект "Ретвизана" и осуществление всей серии одновременно с постройкой этого корабля. Перспективным было бы и проектирование корабля по схеме трехбашенного германского "Бранденбурга". Упустив обе эти возможности, Морское министерство могло исправить свою ошибку при разработке проекта капитального ремонта "Славы". К этому, казалось бы, подталкивала складывавшаяся к тому времени обстановка.

В условиях назревавшего противостояния с Германией главной задачей флота становилась защита тех минных заграждений, которые единственно могли предотвратить вторжение сил противника в Финский залив. Для такой обороны флот имел лишь два устаревших линейных корабля типа "Цесаревич"и также отставших от времени додредноутов типа "Андрей Первозванный". Германия в то время могла двинуть на прорыв четыре строго отработанных серии линейных кораблей (по пять единиц в каждой) постройки 1896-1906 гг. Против такого фантастического превосходства – 20 кораблей против пяти (считая оставшийся в строю и еще годный для модернизации "Император Александр II") и следовало, казалось бы, всю энергию и интеллектуальный потенциал кораблестроения приложить к тому, чтобы максимальным образом усилить боевую мощь своих столь немногочисленных кораблей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: