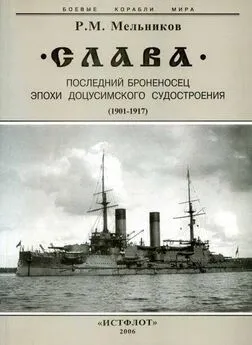

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Название:Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АНО «ИСТФЛОТ»

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) краткое содержание

Линейный корабль «Слава» был последним, пятым кораблем из самой большой серии броненосных линейных кораблей типа «Бородино», когда-либо строившихся на отечественных верфях.

«Слава» отстал с достройкой и не погиб при Цусиме, как его старшие собратья. Первые боевые залпы «Славы " были…по мятежным батареям Свеаборга. "Слава" был построен по переработанному инженером Скворцовым французскому проекту броненосца "Цесаревич". Вместе, два старых броненосца защищали Рижский залив от кайзеровского флота в 1915 и в 1917 годах. "Слава" доблестно бился и с погодками-броненосцами и с новейшими дредноутами. В годы первой мировой войны "Слава" стал самым знаменитым кораблем Балтийского флота.

В Советском Военно-морском флоте название "Слава" носили легкий крейсер (бывший "Молотов") и ракетный крейсер, переименованный в последствии в "Москву".

Для широкого круга читателей, интересующихся военной историей.

Слава. Последний броненосец эпохи доцусимского судостроения. (1901-1917) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для улучшения остойчивости МТК считал необходимым осуществить пять рекомендаций. Во-первых, следовало "новых грузов на броненосцы не принимать. Если не встретится "серьезных препятствий" (МТК и здесь был до странности либерален), возможно большую часть грузов (кроме угля), не входящих в нормальную нагрузку, следовало передать на транспорты. Стыдливо закрыв глаза на более, чем 0,9-м переуглубление корабля (отчего в воду ушел не только нижний броневой пояс, но и половина верхнего), МТК не назначал никакого предела допустимого переуглубления и соответствующего конкретного сокращения статей нагрузки. Вместо этих главнейших мер, вторым пунктом рекомендаций значилось устранение вредного для остойчивости влияния жидких грузов со свободной поверхностью. Его следовало предотвращать строгим порядком последовательного опорожнения отсеков. Так следовало поступать с запасом пресной воды, в междудонных цистернах (о влиянии свободных масс воды, скапливающихся на палубах при тушении пожаров, как это обнаружилось при Цусиме, еще не подозревали). Все значительные свободные грузы должны бьггь надежно закреплены. Уголь из верхних ям следовало непременно пересыпать в освободившиеся по мере расходования топлива нижние. Пятым было предложение "при плавании на крупном волнении держать все порты и прочие отверстия батарейной палубы задраенными".

Составленный в последние дни перед уходом эскадры и потому не оставлявший времени на разработку более действенных конструктивных предложений, доклад по приказанию Управляющего был спешно в копии препровожден З.П. Рожественскому. Заботиться пришлось лишь об одном, чтобы доклад успел застать адмирала в Либаве. Посланный 29 сентября, он был получен 30 сентября. Какой- то, видимо (уж не от согласования ли с немецкими и английскими угольными фирмами), существовал жесткий срок ухода эскадры, на который не смог покуситься даже "его превосходительство". За такое тонкое понимание приоритетов в высших играх бюрократии оба адмирала удостоились высоких отличий. З.П. Рожественский 4 октября-на третий день плавания эскадры-был произведен в чин вице- адмирала, утвержден в должности начальника ГМШ и получил звание генерал-адъютанта. На первые роли выходил и А. А. Бирилев. Проявленные им при снаряжении 2-й, а затем и 3-й эскадр "выдающуюся энергию, опытность и военное чутье" император отмечал в своем рескрипте от 29 июня 1905 г. (при назначении морским министром).

Эти труды и были, видимо, отмечены орденом Белого орла, пожалованного в декабре 1904 г. Затем последовало назначение 8 мая 1905 г. на должность командующего флотом в Тихом океане. "Сдав" тем самым и прежнего командующего флотом Н.И. Скрыдлова и уже, наверное, видевшего себя в этой должности З.П. Рожественского, император ввел командующего эскадрой в последнюю степень прострации. И не странно ли, что зная о явном неблагополучии на эскадре, император не нашел нужным прислать на нее в пути здорового и полного сил "комфлота". Ведь З.П. Рожественский не раз прямо заявлял о своем почти безнадежно болезненном состоянии. Но нет, император с каким-то ему только ведомым дальним прицелом оберегал от порчи карьеру А.А. Бирилева и только ему нашел возможным доверить 29 июня вновь учрежденную должность морского министра. Очень уже импонировала ему проявленное искусство "распоряжаться" и готовность суровыми мерами навести порядок на начавшем бунтовать (14 июля явил себя броненосец "Потемкин") флоте. Не любы оказались императору ни интеллектуал Ф.В. Дубасов, ни истинные рыцари службы Г.П. Чухнин и М.А. Данилевский, ни отличившиеся на войне молодые адмиралы Н.К. Рейценпггейн (1854-1916) и Э.Н. Щенснович (1852- 1910). Не искал император совета и у адмиралов старой школы И.Ф. Лихачева и П.С. Бурачка. Безоговорочно выбран был им "хитрый старик" А.А. Бирилев, о деятельности которого на войне обстоятельно успел рассказать В.И. Семенов в своем "Флоте" и "Морском ведомстве".

Нодажев 1917 г., когда все четыре прикосновенных к докладу превосходительства успели перейти в мир иной, авторы труда МГШ "о войне на море" (книга шестая, с. 25) смогли дать лишь поверхностное толкование доклада МТК от 29 сентября 1904 г. Из него следовало, что З.П. Рожественский, "насколько это позволяла обстановка дальнего (19000 миль) плавания", выполнял установленные МТК требования "для безопасности новых броненосцев".

Свой долг как будто бы исполнил и МТК. "Первые же пробоины у ватерлинии , произведенные японскими снарядами в наших новых броненосцах оправдали предупреждения Морского технического комитета относительно степени их потопляемости: "Князь Суворов", "Император Александр III" и "Бородино" – перевернулись". Получилось, что виноватых вроде бы и нет. Так по вине бюрократии, упорно пытавшейся помешать обнародованию всей правды о войне (подобное совершается и сегодня) формировался стойкий феномен незнания тех глубинных процессов, которые совершались в тогдашнем кораблестроении. Этот феномен, как становится понятно лишь сегодня, не позволил в полной мере вскрыть уроки той войны и привел к повторению целого ряда ошибок прошлого. В кораблестроении эти ошибки проявились в постройке дредноутов с архаичным линейно-монотонным расположением артиллерии и весьма слабой противоминной защитой, в сооружении беспереборочных подводных лодок типа "Барс", в оснащении их ущербными торпедными аппаратами Джевецкого, в фатальном отставании в производстве перископов, лодочных дизелей, аккумуляторных батарей, в неспособности оценить перспективность отвергнутых еще Ф.В. Дубасовым торпедных катеров.

Не на высоте оказались тактическое и оперативное искусство многих командиров и флагманов. Выдающаяся энергия Н.О. Эссена не могла компенсировать бесталанность многих его командиров и флагманов, а уже тем более сухопутного командования, в котором император сберегал такие одиозные фигуры, как А.Н. Куропаткин и П К. Ренненкамф (1854-1918). Упорно продолжавшееся императором "консервирование" виновников поражения в войне с Японией: З.П. Рожественского, И.К. Григоровича, Р.Н. Вирена, А.А Бирилева, Ф.В. Дубасова и нежелание открыть флоту правду о войне обернулось тяжелыми последствиями, разобраться с которыми в полной мере не удается даже в наши дни.

35. Вместо "Славы" – экзотические крейсера

Пять раз правители России накануне и во время войны с Японией упускали возможность усилить свой флот в Тихом океане. И с каждым разом количество совершавшихся глупостей возрастало почти с геометрической прогрессией. "Пять морских глупостей за три года" как пролог Цусимской катастрофы могли бы составить сюжет для сатирической повести из жизни и царствования Николая II. В лицах можно было рассказать (документы это позволяют), как еще не пуганые адмиралы, охраняя каждую копейку и "не повернув головы кочан", с высокомерием в канун войны отвергали предложения о возможной покупке аргентинских и чилийских боевых кораблей. Эти две республики – вот пример для царской дипломатии-договорившись решить территориальные споры мирным путем, согласились о взаимном сокращении своих морских сил, закупленных для готовящейся схватки. Россия, по неуступчивости императора, не желавшего прощать "макакам" удара саблей по голове, не могла рассчитывать на мирный исход спора с Японией и, ожидая возможного нападения, имела основание стремиться к приобретению кораблей. Но вместо трех предвоенных шансов (два – по латиноамериканским кораблям в строю и один достраивавшийся в Италии) и трех- во время войны (отряд А.А Вирениуса, "Цесаревич" в Циндао и "Слава" в Кронштадте) предпочла обратиться к двум грандиозным, заведомо обреченным на неудачу авантюрам. Но если первая – поход 2-й Тихоокеанской эскадры (удачу ей могло принести лишь командование Г. Нельсона или Ф.Ф. Ушакова) – широко известна, то вторая до сих пор скрывается в густой тени порожденной ею "развесистой клюквы". Речь идет о бывших когда-то у всех на устах тех первоначальных "экзотических крейсерах", которые вместе с эскадрой З.П. Рожественского могли будто бы спасти Россию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: