Рафаил Мельников - Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911.

- Название:Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АВИАКНИГА

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911. краткое содержание

Постройка и судьба крейсера “Адмирал Корнилов” составляет особо занимательную страничку в истории отечественного судостроения и флота. Предполагалось, что он станет эталоном для сооружения подобных кораблей собственными силами в России. Он строился в пору отечественной государственности, когда установилась кажущаяся стабильность и все обещало на многие десятилетия успех и процветание. В судостроении это была особая эпоха безраздельного правления Морским ведомством адмирала И.А. Шестакова. Ему генерал-адмирал Алексей Александрович всецело передоверил право “княжить и владеть” всем флотом.

Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впрочем оптимизма у Е.И. Алексеева хватило ненадолго. Пришлось написать, что вспомогательные механизмы обнаружили “некото- : рые погрешности в работе”. Из-за появления трещин в направляющем ползуне испытания пришлось прекратить. На исправление неполадок ушло две недели.

19 марта провели первую заводскую пробу главной передней машины. Проработав в течение одного часа при 26 об/мин (давление в котлах 7 атм.), она обнаружила стук в малом цилиндре. Очевидным становился печальный вывод – машиностроительное производство на верфи по своей культуре было явно не на подобающем “европейском” уровне. Этот вывод с очевидностью напрашивался из обстоятельного рапорта инженер-механика Зотова, которому в его положении было не до дипломатии. Он тоже полагал, что обнаруженная при первой пробе течь была “незначительная”, но она, оказывается, явила себя “в швах корпусов котлов, топок и огненных ящиков, вокруг нескольких заклепок из-под гаек связных трубок и вокруг боков, укрепляющих поперечники колосников, а также и вокруг болтов, укрепляющих дымовые выходы к котлам”.

После принятия соответствующих мер (о них механик не распространялся) котлы задней группы были окрашены, и началась подготовка к обшивке их войлоком и парусиной. Была ли предварительно проведена гидравлическая проба – об этом не говорилось. То ли механик не пытался настаивать, то ли ему это запретил Е.И. Алексеев, а возможно не желая вредить своей карьере неуместной инициативой, механик решение вопроса оставлял за МТК. Картина же, действительно, складывалось недвусмысленная, и чем дальше, тем больше.

Течь обнаружили и “котельные приборы” – их краны и клапаны. В облегченном режиме – качая чистую воду (рейд загрязнять было нельзя), испытали вспомогательные механизмы, донки и мусорные помпы.

Скандально проявили себя машинные циркуляционные помпы (1-я и 2-я передней машины) и машины, приводившие в движение насосы, питательную и трюмную помпу. Первая работала с отчаянным стуком, сильным нагреванием подшипника коленчатого вала и сальника вала центробежной помпы. Как не удержался от образности механик Зотов, “текло ручьями” во всех фланцевых соединениях в приемной и отливной трубках, в трубках циркуляционной помпы. Продолжительное предварительное прогревание машины, приводящей в движение воздушным насосом, никак не помогло пустить ее в ход. Это удалось лишь весомым силовым приемом – тягой талями за рычаг в гнездо махового колеса”. Да, уровень культуры производства у избранного тройкой наших любимцев – Алексея, Шестакова, Алексеева – завода был явно не тот, что у Огюстена (Августина) Нормана, который миноносцы для русского флота строил почти что безукоризненно и образцово.

“Тяга талями” возымела свое действие. Но, едва “зашевелившись”, привод воздушного насоса тут же потребовал остановки. “Загорелся один из ползунов поперечника”, в нем при исследовании обнаружили трещину в направляющей ползуна. Причиной такого скандального испытания А.И. Зотов без обиняков называл “незаконченность сборки” и искривление линии из-за небрежности сборки. Теперь (как и для приводов у задней машины) предстояли исправления и переборки.

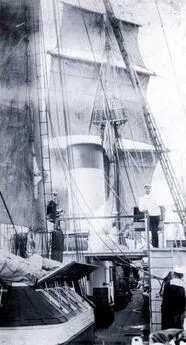

К этому времени, на 15 марта, корпус и механизмы достигли 99% готовности, внутренняя отделка и мебель 85%, орудийные порты 50%; рулевое устройство и водоотливная система 80°/), якорные 70%, “настоящее (такой парусный термин применяли к фактически установленному) вооружение” и гребные суда 93%, электрическое освещение 70%, минное вооружение 60%. Брам- и марса реи были подняты, стеньги выстрелены, часть бегущего такелажа рангоута – продернута, гребные суда закончены. Замену цилиндра кормовой машины рассчитывали закончить к 20 апреля, а окончить работы по внутренней отделке к 15 мая. Завершив все подготовительные работы, начали укладывать “селлюлозу” в предназначенных для нее коффердамах.

Многотрудная работа “viribus unitis” близилась к завершению.

Сдаточная эпопея

Всякая беда истории – фрагментарность и часто ужасающе зияющая неполнота остающихся от прошлого документов. Автору пришлось как-то от ветерана Советского ВМФ узнать о доставленном в Ленинград техническом архиве ГУК германского ВМФ. Неисчислимое множество трофейных документов было будто бы свалено в спортивном зале Военно- морской академии, и как-то тихо куда-то постепенно они рассосались. Невыразимо трудоемкой работы по систематизации и научной обработке материалов огромной исторической ценности предпринято не было. Ветеран поделился с автором двумя фотографиями (французские эсминцы 1920-1930 годов) из этого бывшего архива. И кто знает, могли ведь в нем оказаться и другие захваченные немцами фотодокументы, а среди них и фотографии “Адмирала Корнилова”, сделанные во время постройки на Луарской верфи. Что-то могло оказаться и в ныне фактически зачеркнутом для соотечественников собрании фотодокументов в фондах С.-Пб. архива кино- фото- фоно- документов, РГА ВМФ и ЦВММ. Недоступны для нас и сохранившиеся в западных музея, архивах и библиотеках бесценные фотографии прошлого.

Лишь малая доля из всего моря рассыпанных в безвестности по всему миру фотографий остается доступной нам сегодня. И с горькой досадой приходится сегодня перечитывать записи, сделанные в 1979 г. в ЦГА ВМФ СССР о том, в частности, как Е.И. Алексеев в очередном рапорте И. А. Шестакову отмечал очередную, всегда особо занимательную деталь из жизни корабля.

В дополнение к ранее сделанным фотографиям корабля (очевидно, собиралась изрядная его фотолетопись) Е.И. Алексеев обещал выполнить новый снимок, как только на крейсере будет установлена вторая дымовая труба и будут выставлены стеньги. О предстоящем “счастье” (таков был стиль!) иметь возможность предоставить для адмирала такой снимок агент писал в рапорте от 14 января 1888 г.

Но судьба уже занесла свой меч над бренным существованием И.А. Шестакова. Недолго оставалось ему радоваться чину полного адмирала и вкушать плоды своей неутомимой творческой деятельности. После путешествия на крейсере Добровольного флота “Москва” на Дальний Восток, где он успел сделать эпохальное провидческое заявление о конечности достигнутых здесь Россией территориальных приобретений, ему предстояло 21 ноября 1888 г. умереть во время очередной инспекционной поездки в Севастополь.

На этом отведенном ему в 1888 г. конечном отрезке “жизненного пути” вместе с приятной тяжестью эполет полного адмирала И.А. Шестаков, будучи натурой незаурядной, должен был бы ощущать беспокойство по поводу двух явившихся в том году проблем. Одну составляла инициатива (статья в журнале “Русское судоходство”) отставного адмирала И.Ф. Лихачева о необходимости учреждения в России Морского генерального штаба.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: