Рафаил Мельников - Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911.

- Название:Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АВИАКНИГА

- Год:2007

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаил Мельников - Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911. краткое содержание

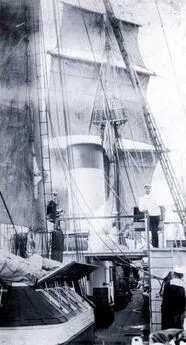

Постройка и судьба крейсера “Адмирал Корнилов” составляет особо занимательную страничку в истории отечественного судостроения и флота. Предполагалось, что он станет эталоном для сооружения подобных кораблей собственными силами в России. Он строился в пору отечественной государственности, когда установилась кажущаяся стабильность и все обещало на многие десятилетия успех и процветание. В судостроении это была особая эпоха безраздельного правления Морским ведомством адмирала И.А. Шестакова. Ему генерал-адмирал Алексей Александрович всецело передоверил право “княжить и владеть” всем флотом.

Крейсер I ранга “Адмирал Корнилов. 1885-1911. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Историки свидетельствуют, что статья у И.А. Шестакова вызвала большую озабоченность. Он потребовал себе множество справок, которые должны были помочь принять решение: может быть, к исходу жизненного пути он был готов к подвигу гражданского мужества – признанию правоты взглядов несогласного с его “реформами” и уже семь лет как “задвинутого” им в отставку опального адмирала. Также проблемой должны были стать итоги постройки “Адмирала Корнилова”. По ней были составлены не менее важные для дела справки, которые, надо думать, должны были привлечь пристальное внимание министра.

Кавалерийско-наполеоновский метод проектирования и заказа (без всякого участия МТК), осуществленный И.А. Шестаковым, неминуемо должен был материализоваться во все более неудержимо нараставшей перегрузке корабля.

Итоги этого неуправляемого стихийного прогресса, далекого от попыток учесть подобные же уроки постройки “Витязя” и “Памяти Азова” в России, подвела обстоятельная записка наблюдавшего инженера Н.В. Долгорукова. Появиться она должна была в силу двух непреложных обстоятельств. Фирма настаивала на исключении из нагрузки корабля при его предстоящем испытании всех тех составляющих водоизмещение, которые были включены в него И.А. Шестаковым. Вторым обстоятельством был факт заграничного заказа, не позволявший, как это было бы при постройке корабля на отечественной верфи (что и произошло с Витязем” и “Памятью Азова”), просто “закрыть вопрос” тем же силовым приемом.

На возражения фирмы во избежание международного скандала надо было отвечать. Объяснения Е.И. Алексеева с присовокуплением таблицы, составленной Н.В. Долгоруковым, давали представление об итогах проектирования в предшествующий период и в период подготовки корабля к испытаниям.

Если в справке, составленной 30 января 1888 г. младшим производителем работ в чертежной МТК старшим помощником судостроителя B.C. Шведовым (1857-после1904), санкционированные журналом МТК изменения проекта оценивались в 103,84 т, то в рапорте Е.И. Алексеева из С.-Назера от 4 апреля 1888 г. фигурировала перегрузка уже около 370 т. Это деликатное обстоятельство, не возлагая, понятно, ни на кого никакой вины, Е.И. Алексеев в рапорте в ГМШ объяснял весьма тонко и витиевато. Причины и мотивы совершившихся изменений объяснялись в общем виде, даты и фамилии ответственных лиц, принимавших эти решения, не назывались.

Все было обставлено гладко, по-семейному. Все понимали: спрашивать за все это никого не будут. Такое это было время – с фиктивными реформами, уверенным правительственным курсом к реакции и очень четко выстроенной – сродни нашему времени – вертикалью власти, когда творить и мыслить вроде как и незачем.

Никаких следов творческого осмысления опыта проектирования “Адмирала Корнилова”, как и предшествовавшей ему сладкой парочки” – “Витязя” и

“Рынды” и последовавшего “Памяти Азова” не встречается и в журнале МТК. Хранящиеся в РГА ВМФ, почти неподъемной величины, мощно переплетенные блоки журнальных фолиантов переполнены всякой всячиной, но следов творческой мысли нет как нет. Не смел себя очень уж проявлять Государственный контроль – он тоже знал свое место, хотя временами давал о себе знать вопросами о странно запаздывавшей приемке “Адмирала Корнилова”. А потому Е.И. Алексеев вправе был думать, что дело свое агентско-командирское он ведет очень умно и мудро и что объяснения его перегрузки крейсера вполне внятны и исчерпывающи.

Из заявленных фирмой 166,5 т грузов, которые следовало исключить из перегрузки при проведении испытаний, С. И. Алексеев считал возможным признать 130,3 т, как это следует из ведомости инженера Н.В. Долгорукова. Все они содействовали “боевому улучшению крейсера” и включали: устройство мостиков, в том числе переднего командного (его, следуя парусным обычаям, в проекте вначале, видимо, не предусматривали – P.M.), удлинение полубака, увеличение боевой рубки, бронирование машинных люков. Они, подчеркивал Е.И. Алексеев, выполнялись по личному его настоянию в счет контрактной стоимости и потому эти 130,3 т следует из нагрузки вычесть. А вот остальные 131,3 т, настаивал он, “должны остаться на полной ответственности Общества, а не на контроле, коему было вверено наблюдение за постройкой”. А вообще же, делал командир поправку к рапорту от 1 августа 1888 г., суммарная перегрузка перед выходом в море получается не 363,5 т, а около 370 т.

Причину такой проектной неувязки он полагал отнести к трем приводимым ниже обстоятельствам: к дополнительным работам по корпусу и вооружению, к увеличению веса некоторых машинных частей при их изготовлении против первоначальных чертежей и пропуске в спецификации веса запасных частей для механизмов и котлов в количестве 50 т, и к неточному исчислению весов, долженствовавших войти в постройку корпуса крейсера при его проектировании и, главным образом, в ошибочности определения веса дельных вещей и вооружения. “Это последнее обстоятельство, – писал он – объясняется тем, что строители при постройке крейсера старались возможно более сообразоваться с требованиями и обычаями нашего флота и, таким образом, неизбежно отступали от своих первоначальных расчетов, которые были основаны исключительно на требованиях и практике французских военных судов”.

К своему рапорту (№ 7) Е.И. Алексеев прилагал (вместе с письмом фирмы) документ, подписанный им совместно с Н.В. Долгоруковым (он, конечно, и был составителем) – “Таблиц весов предметов, составляющий перегрузку крейсера “Адмирал Корнилов”, вызванную изменениями и дополнениями против чертежей и спецификаций”.

Речь была, однако, вовсе не об одиночных, как могла показаться, “предметах”, а о достаточно объемных и весомых блоках корпусных конструкций, о механизмах и агрегатах. Вес каждой из перечислявшихся позиций вычислялся с точностью 1 кг. Суммарная величина этой перегрузки исчислялась в 130,296 т. (тонны везде были, как принято во Франции, не английские – 1,016 т, а метрические по 1000 кг.

Анализом происхождения остальных 240 т перегрузки Е.А. Алексеев и вовсе себя не утруждал. Все это считалось вполне естественным. Таковы были тогда эти птенцы реакционной эпохи, готовившие грядущее крушение России. Все эти, стоявшие у власти “милые, культурные и образованные люди”, добросовестно, как желают нас в этом убедить “новые русские историки”, исполнявшие свой долг, уже тогда продолжали с крайней беззаботностью толкать Россию в пропасть грядущей судьбы. И разве не видно как по уровню интеллекта и гражданского самосознания близки они и к чиновникам, пришедшим им на смену столетие спустя.

Так тропой рутины и убогого состояния гражданского общества за сто лет до нашего времени обречены были идти Россия и начавшие свой путь “Адмирал Корнилов” и его люди.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: